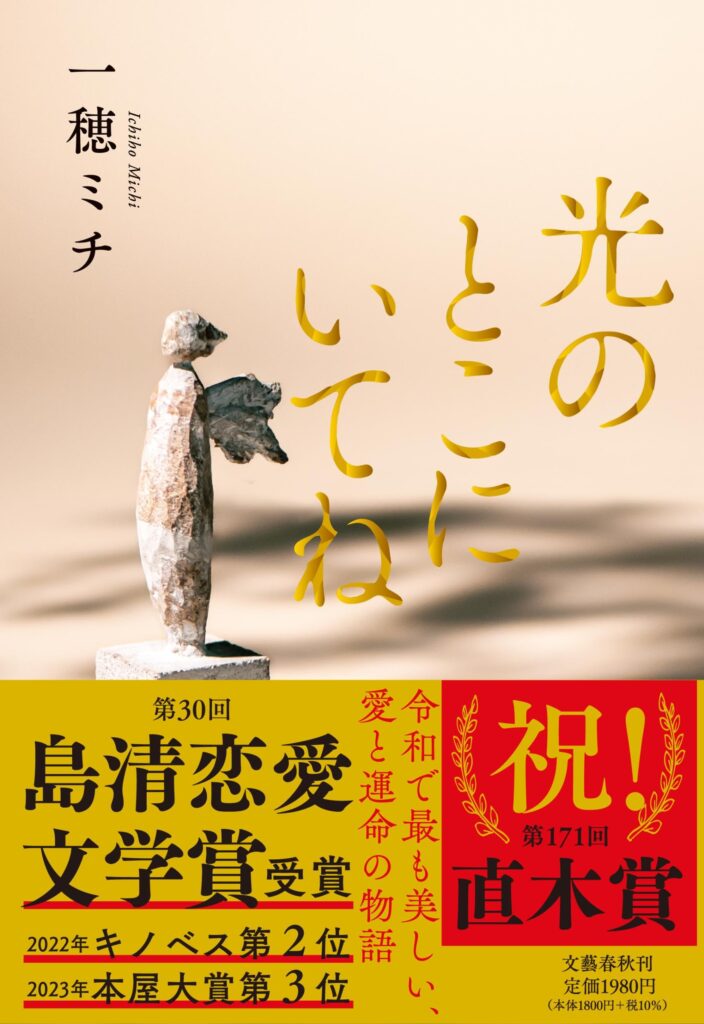

『光のとこにいてね』のあらすじ(ネタバレあり)です。『光のとこにいてね』未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。

幼い日の短い邂逅でつながった小瀧結珠と校倉果遠。環境も家族背景も異なる二人は、互いの心に残った微かなぬくもりを頼りに、成長の段階で何度も離れ、そして思いがけず再会します。

章は「羽のところ」「雨のところ」「光のところ」。子ども時代から高校時代、そして大人へと進むにつれ、羽・雨・光という手触りが、二人の距離や心の位置を示す道標になります。

結珠はやがて小学校教師となるものの体調を崩して休職。夫と移り住んだ土地で、家庭を持ち働く果遠と再会し、忘れたはずの衝動と向き合うことに。

終盤、果遠は「離れる」決断をしますが、結珠はそれを受け入れない。電車で去ろうとする果遠を車で追う結珠。まばゆい白さのなかで、二人が選び取る“次の一歩”だけが静かに暗示されます。

『光のとこにいてね』のあらすじ(ネタバレあり)

幼い日の団地で、裕福な医師一家の娘・小瀧結珠と、団地で暮らす校倉果遠が出会います。服装も食べ物も世界の広さも違うのに、笑顔ひとつで世界が溶け合い、短い時間が二人の生を決定づける記憶になります。

第一章「羽のところ」では、隣家のインコの緑の羽や白詰草、防犯ブザーなど、小さな品々がふれた瞬間の体温を封じる“記憶の核”として配置されます。けれど大人の事情は容赦なく、二人は突然に引き裂かれます。

年月が過ぎ、第二章「雨のところ」。果遠は幼い日の記憶を道標に勉強を重ね、結珠の通う私立女子校へたどり着きます。ふたたび惹かれ合うものの、家庭の亀裂や環境の差が静かに距離を広げ、果遠は学校を去ることになります。

結珠は家庭教師だった藤野の影響も受け、人生の伴侶として藤野を選びます。一方の果遠は別の土地で結婚し、母となり、生活者として日々を重ねていきます。二人の道は交わらないはずでした。

第三章「光のところ」。教職に就いた結珠は体調を崩して休職。夫と移り住んだ先の街で、偶然に果遠と再会します。かつての「光」は消えていませんでした。

再会の舞台はスナック。果遠には夫と幼い娘がいて、暮らしを守る責任があります。現実の密度が二人の距離に影を落としますが、視線が合うたびに時間は昔の速さを取り戻します。

物語を貫くモチーフは、パッヘルベルの「カノン」、海を撮った古い写真、白詰草、そしてポケットのブザー。音と手触りが時間の層をまたぎ、互いを呼び戻します。

果遠は結珠の幸福と自分の家族を思い、あえて距離を取る決断をします。過去の二度の別れが親の都合だったのに対し、今回は大人になった果遠自身の選択でした。

しかし結珠は受け入れません。電車で去る果遠を、車で追う。最初の邂逅を反転させるような激しい場面へと突入し、血と白光が視界を満たすなかで、二人の未来は読者に託されます。

はっきりとした結末は明かされません。ただ、互いが互いの「光」であろうとする意志だけが、揺るぎない約束として残ります。

『光のとこにいてね』の感想・レビュー

幼い日の友だちが、その後の生き方の規範になってしまうことがあります。結珠と果遠の場合、その出会いがあまりに鮮烈だったため、長い時間を経てもなお、心の奥で同じ温度を保ち続けました。だから再会のたびに、過去の“場所”が現在を上書きしていく。章題に与えられた「羽」「雨」「光」は、情景であり記号であり、選択の合図でもあると感じます。

まず「羽」。軽やかで、子どもの手でも傷つかないものです。緑の羽を媒介に交わされた無垢な共感は、のちに二人が背負う現実の重みを際立たせます。羽は落ちるから拾える。掴んだ瞬間に風で飛び去ってしまうからこそ、忘れ難い。作品はその儚さを、物の手触りへと落とし込んでいます。

「雨」の章では、痛みの濃度が一段深まります。果遠がたどり着いた女子校で二人は再び手を伸ばしますが、環境の差や家庭の亀裂が、指先を濡らすように距離を広げる。ここで胸に刺さるのは、誰か一人の悪で片付けられない事情の多さです。親も教師も同級生も、それぞれ自分の都合で精一杯。だからこそ二人の視線だけが、まっすぐで切実に輝きます。

「光」の章は反転です。これまで受け身だった結珠が、自分の意志で踏み出す。追いかける側と追われる側が入れ替わり、最初の出会いのエコーが響く。読んでいて息が詰まるのは、結珠の行動が、彼女自身の過去に対する抗いになっているからです。誰かの期待が形作る“良い人生”ではなく、自分が必要とする“生”へ。

二人の関係に名前を付けるのは容易ではありません。友だちと呼ぶには近すぎ、恋と呼ぶには遠すぎる瞬間がある。作中で強調されるのは、関係のラベルではなく「いる/いない」の切実さです。「そばにいる」ことの倫理、「離れる」ことの倫理。どちらも正しさの衣をまといながら、ときに相手の生を左右してしまう。

大人たちは必ずしも敵ではありません。けれど子どもにとっては“世界そのもの”でした。結珠と果遠が親から受け取ったのは、愛情の形をしていながら、生きづらさという結果を伴うもの。自分の代で断ち切るのか、また引き継いでしまうのか。二人の逡巡は、読者それぞれの家族史に痛いほど響きます。

日常のモチーフの活かし方も巧みです。カノンの響き、白詰草の手触り、海の写真のまぶしさ、ポケットのブザー。どれも説明的にならず、触れたときにだけ意味を帯びる。とりわけ「カノン」は、同じ旋律が時間差で追いかけ合う形式になぞらえ、二人の関係そのものを映します。離れても、ずれても、確かに同じ旋律を奏でている。

結珠の夫・藤野の描かれ方は物語の厚みを支えます。善良で誠実で、結珠を大切にしている。その存在が、二人の選択を単なる情熱だけでは語れないものに変えます。果遠にとっても、結珠を思えばこその距離がある。人を守ることが、別の誰かを痛めるかもしれないという現実から、物語は目をそらしません。

果遠には生活があります。働く場所があり、家族がいて、守るべきものがある。彼女の決断は身勝手ではなく、むしろ思いやりから生まれています。そのうえで結珠が「それでも」と追いかけるラストは、善と善の衝突です。誰かの幸福のために自分の幸福を諦めるのか。衝突を引き受けてでも取りにいくのか。読者は自分の覚悟を問われます。

この物語は結論を断定しません。未来を固定しない終わりは、安易な救済を拒みます。けれど光は確かに差している。まぶしさに目を細めながら、二人が選んだ方向を信じたくなる。最後の頁を閉じたあと、白の残像がしばらく視界に留まるようでした。

技巧面では、年齢に応じて変わる語りの温度が効いています。幼少期の手ざわり、高校時代の焦燥、大人になってからの躊躇と賭け。言葉の粒が少しずつ重くなり、間合いが変わる。その変化が、人生の節目を読者の身体に直接刻みつけます。

章題そのものが羅針盤です。羽の軽さ、雨の冷たさ、光の温度。タイトルが明滅するたびに、二人の心の位置が確かめられる。地図のない旅に置かれた光点のように、読者の歩幅を整えてくれます。

何より、タイトルの命令形が美しい。「光のとこにいてね」というお願いは、相手に向けた祈りであると同時に、自分への約束でもある。暗さに飲まれないように、相手を暗さへ連れていかないように。その一言が、物語全体を束ねています。

読む前と後で、世界の白さが少し違って見えました。まぶしさは、ときに痛みと同義です。見つめ続けるには勇気がいる。でも見ないふりをすれば、光は失われる。二人の姿は、その覚悟をそっと促してくれます。

最後に。外側の評価の高さから入っても損はありませんが、真価はやはり読後の余韻です。登場人物が自分の生活へ戻っていく気配、その背中に残る白。あなた自身の「光」が重なる瞬間が、きっと訪れます。

まとめ

-

団地で出会った結珠と果遠は、短い時間で強く結びつく。

-

第一章「羽のところ」で、羽や白詰草、防犯ブザーが記憶の核になる。

-

高校時代の第二章「雨のところ」で再会するが、家庭の事情で再び離れる。

-

結珠は小学校教師となるが体調を崩し、休職する。

-

結珠は藤野と結婚し、移住先で暮らしている。

-

果遠は結婚し、子を育てながら働いている。

-

移住先の街で、二人は思いがけず再会する。

-

カノン、海の写真、白詰草、ブザーなどのモチーフが二人を結び直す。

-

終盤、果遠は「離れる」決断をするが、結珠はそれを受け入れず追いかける。

-

眩い白のなかで幕が下り、未来は読者に託される。