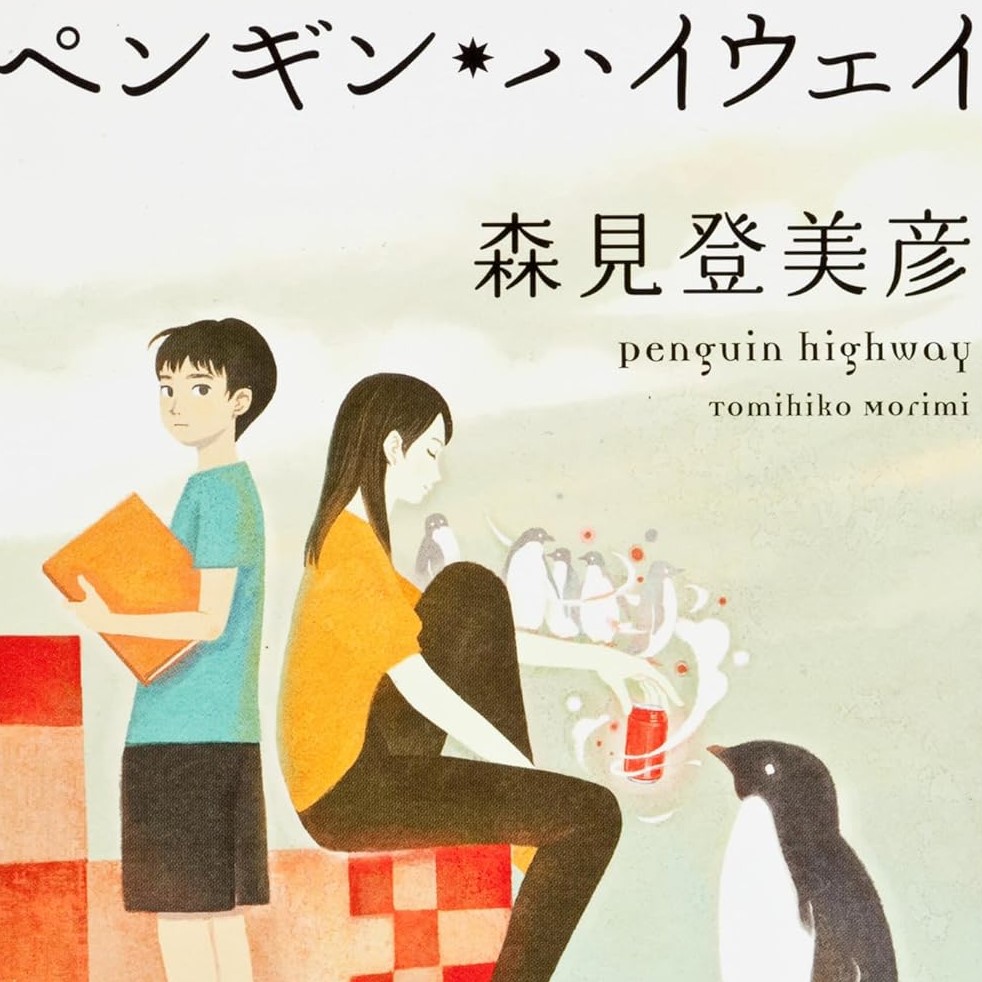

小説「ペンギン・ハイウェイ」のあらすじをネタバレ込みで紹介!ガチ感想も!

森見登美彦さんが描くこの作品は、小学四年生の少年アオヤマくんが主人公です。彼は日々ノートを取り、未知の現象を観察し、そこから生まれる疑問をどんどん掘り下げるという探究心に満ちあふれています。ある日、住む街に突然ペンギンが出現し始めたことをきっかけに、彼の研究は一気に謎めいた方向へ進んでいくのです。少年らしい素直さと少しだけませた視点が入り交じった語り口が魅力で、「ペンギンってなぜここにいるんだろう?」という単純な疑問から、お姉さんの不思議な力や〈海〉と呼ばれる球体など、どんどん壮大な要素に触れていく展開がワクワクを連れてきます。

さらに、丁寧に描かれた登場人物同士のやりとりはコミカルでありながら心温まる瞬間も多く、それが物語全体の奥行きをしっかり支えている印象です。読めば読むほど「子どもの好奇心ってすごいな」と感心する場面がある一方で、大人が思わずうなるような解釈も隠されているので、童心に返りながらもじっくりと考えさせられる点がこの作品の醍醐味。

終盤には、少年とお姉さんの関係性がもたらすせつなさも炸裂し、読後にはちょっぴり切なくも爽快な余韻が残るはずです。

小説「ペンギン・ハイウェイ」のあらすじ

この物語の舞台は、どこにでもありそうな日本の郊外。しかし、そこに突如として謎のペンギンが現れるところから始まります。主人公のアオヤマくんは、「なぜペンギンがこの地上に?」という疑問をスタートに、相棒のウチダくんやクラスメイトのハマモトさんとともに“研究”を進めることにしました。小学生とは思えないほど理詰めで観察を行う彼ですが、どこか子どもらしい無邪気さも持ち合わせており、そのバランスが絶妙です。

一方、アオヤマくんが通う歯科医院に勤める謎めいたお姉さんが、ペンギンの出現と深く関係しているらしいことが判明します。どうやら彼女が何かを投げると、そこからペンギンが生まれるという摩訶不思議な出来事が起こるのです。アオヤマくんは興味津々で、この現象を突き止めるためにお姉さんと実験や観察を重ねるようになります。いつの間にか、「ペンギンの正体」「お姉さんの正体」「街に出現した不思議な球体」に一体どんなつながりがあるのかが大きなテーマになっていくのです。

さらに、ハマモトさんが発見した森の奥の草原に浮かぶ謎の球体〈海〉が、ペンギンの謎とリンクしている可能性が浮上します。水のようで水ではないその球体は、アオヤマくんたちの興味をさらにかき立て、真夏の気候も相まって何か大きなドラマが動き出す予感を呼び寄せました。彼らは猛暑のなかでも文句も言わずに研究を継続するのですが、子どもらしい思いつきの実験が次々と展開されるのも見どころのひとつです。

物語が進むにつれ、「お姉さんとは何者なのか」「〈海〉とはどんな存在なのか」という謎が少しずつ姿を現します。同時に、いつまでも変わらないかに見えた日常が、実は繊細なバランスの上に成り立っていることに気づく瞬間もやってきます。アオヤマくんにとっては大冒険でありながら、大切な人との別れも意識させられる切ない展開へと向かっていくのです。最後には、少年の成長や想いが鮮烈に描かれ、なんとも不思議であたたかな読後感を与えてくれます。

小説「ペンギン・ハイウェイ」のガチ感想(ネタバレあり)

ここから先は結末まで深く言及するため、物語の核心に触れる話が盛りだくさんです。まだ読了前の方はご注意ください。それでは、作品を最後まで読み終えた立場から正直に語らせてもらおうと思います。

まず特筆すべきは、主人公アオヤマくんの強烈なキャラクター性です。彼は「自分は絶対に偉くなる」と本気で言い切り、毎日欠かさずノートをつけるほど勤勉で好奇心旺盛。なんでも実験しながら論理的に解明しようという意思を持つ一方で、ちょっと生意気な発言や、年相応とは思えない思考回路をさらりと披露するなど、読者から見ると「可愛いけれど生意気」というギャップが魅力を増幅させています。そんな彼が、謎だらけのお姉さんと出会い、偶然とも必然ともいえる形で共同研究に乗り出す姿がなんとも微笑ましいのです。

さて、お姉さんの存在感も非常に際立っています。お姉さんは、歯科医院で働きながらコーヒーを飲むのが好きな女性で、どこかはかなげな印象を与えつつも、ペンギンを生み出すという驚異的な力を持っています。読者としては「いったいこの人は何者?」と気になって仕方ありませんが、同時にアオヤマくんとのやりとりがほのぼのしていて、なんとも不思議な空気感を醸し出すのです。お姉さんの内面にはこの世界では説明できない大きな秘密が隠されているらしいとわかっていても、アオヤマくんと並ぶと妙に自然体。その関係がある種の温かさをもたらします。

物語のキーポイントとなるのが、森の奥に浮かぶ不思議な球体〈海〉です。これは本物の海とも違い、でも確かに水らしきものでできているらしい。そこにペンギンやシロナガスクジラのような巨大生物が突如出現するなど、常識では考えられない現象が次々に起こります。しかも、この〈海〉とお姉さんには深いつながりがあり、その謎を解明することが、アオヤマくんにとっては大きな挑戦となるのです。彼は少しだけ大人びてはいても、やはり小学生。その純粋な好奇心によって読者も物語にぐいぐい引き込まれ、「こんな展開は読めなかった」という驚きが待っています。

特に終盤、〈海〉が暴走するように街を巻き込み始めるシーンは、幻想的でありながら緊迫感に満ちています。夏休みの研究として始めたペンギン探しが、いつしか街全体の危機にまで発展し、登場人物それぞれの思いが交錯するところが胸を打ちます。しかも、その解決策を最終的に握っているのはアオヤマくんとお姉さんの絆。お姉さんの力の源が明かされるにつれ、「もう二度と彼女に会えなくなるのでは」という不安が迫ってくるのですが、アオヤマくんはあくまで冷静に対処しようとするのです。普通の子どもなら泣きわめいてしまうような状況でも、絶対にあきらめず、研究者らしく真理に迫ろうとする。そこがこの作品の一番の見どころとも言えます。

アオヤマくんはラスト間際、「いつか必ずまた会いに行く」という意志を胸に、お姉さんとの別れを真正面から受け止める姿勢を見せます。ここで注目したいのは、「別れ」そのものを必要以上にドラマチックに描かない点です。もちろん作中では切ない雰囲気が漂い、読んでいるこちらも胸がキュッと痛む瞬間が訪れます。しかし、アオヤマくんは泣きながらすがりつくようなことはせず、いつか見つけ出す方法を研究で解き明かそうと決意します。その潔さが、まるで作品全体のテーマを象徴するかのように感じられるのです。「大好きな人がいなくなっても、勉強を続ければまた会えるかもしれない」という発想は、子どもならではの素直な希望でもあり、同時に彼の知的な側面から生まれる大いなる挑戦でもあります。

この物語は、壮大なファンタジーと少年の成長譚が融合したような構成でありながら、どこかリアルに迫る息遣いがあるのも魅力。たとえば、ハマモトさんはクラスの優等生タイプでありながら少しばかりオタク気質も感じさせ、ウチダくんはクラスのいわゆる「いじられキャラ」ながらもアオヤマくんの研究をしっかりサポートしてくれる頼れる存在として描かれています。こういった周辺キャラクターの個性がほどよく立っているので、単に奇想天外な事件だけに目が向きがちなストーリーが、より人間味を帯びているのです。

そして、森見登美彦さんの文章はくどすぎず軽妙すぎず、ほどよい語り口で小学生の視点を描き出してくれます。アオヤマくんの口調には、理屈っぽさと子どもらしさが両立しているのがすごいところ。大人として読むと、彼の論理展開にときには苦笑いしつつも、その発想の源を考えると「なるほど」と感心してしまう。森見作品ならではの独特の言い回しがありながら、どこかほっこりとした雰囲気に包まれているのも、この小説の大きな魅力ではないでしょうか。

結末について言えば、結局お姉さんはこの世界の理(ことわり)から外れた存在であり、〈海〉と共鳴していたからこそ、ペンギンやクジラを自由に生み出していたという解釈が成り立ちます。つまり、この世界では常識外れともいえる“特異点”だったわけです。それを理解したアオヤマくんは、最後の別れ際にも一切の取り乱しを見せず、むしろ「また会えるはずだ」という静かな確信を抱く。普通であれば絶望しそうなシチュエーションでも、いつか実際に証明してしまいそうな雰囲気を漂わせて終わるところがなんとも鮮やかでした。

物語の余韻としては、少年が青春の入り口で大事な存在を見送ったという切ない要素がありながら、「彼なら本当にまた会いに行くんじゃないか」と思わせる力強さがあります。その両立がじんわりと胸に残り、「あぁ、夏っていつか終わっちゃうけど、こういう思い出こそが人生を豊かにするんだよな」という感慨まで湧きあがる。読後にそんな感傷を抱かせてくれるのが、本書の素敵なところだと感じます。

また、単なる子ども向けの冒険活劇ではなく、科学的思考と空想的なイメージが融合した点にも惹かれるものがあります。アオヤマくんは常に「これはどうして?」「なぜそうなる?」を繰り返し考えてノートに記録します。こうした科学の目線を通じて、不可思議な現象や生命の神秘を飾らずに受け止めるからこそ、最後には「人と世界のつながり」まで深く描き切れているのかもしれません。人は不思議に直面したとき、思考を止めずに突き進むことで新たな景色を目にする。それがアオヤマくんの生き方であり、お姉さんとの出会いがその確信を強める結果となったのです。

以上のように、結末まで含めてしっかり読むと、この物語には「別れ」「未知との遭遇」「子どもの成長」という要素がぎゅっと詰まっています。ファンタジックな設定に振り回されがちかと思いきや、主人公の視点がしっかり地に足が着いているので、読後に取り残される感じがありません。むしろ、「自分が何歳になっても、アオヤマくんのような視点を忘れずにいたい」と思わせてくれるのです。そこがこの作品のいちばんの魅力であり、長く語り継がれている理由でもあるでしょう。

まとめ

「ペンギン・ハイウェイ」は、一見すると不思議なペンギン騒動に小学生が巻き込まれてわちゃわちゃするだけの話に思えますが、実際にはもっと深いテーマを含んでいます。主人公のアオヤマくんがノートを手に次々に現象を解き明かそうとする姿は、子どもの好奇心の尊さを改めて感じさせてくれると同時に、大人が読み返しても納得できるロジックがあるのです。

そして、お姉さんというミステリアスな存在が作品に彩りを添え、物語をよりファンタジックかつ胸に響くものに高めています。最後に訪れる別れのシーンは、夏休みの終わりを象徴するかのようにどこか物悲しいものの、アオヤマくんなら必ず自分の力で道を切り開き、いつか再び大切な人に会いに行くだろうと思わせる明るい未来も感じられます。

この作品は、子どもが読めば冒険のドキドキを堪能でき、大人が読めば人生の機微を味わえる多層的な物語といえるでしょう。自分が成長するにつれ、読み返したときに感じ取れるものが変わってくるタイプの小説だと思うので、ぜひ手に取ってその魅力を存分に味わってみてください。