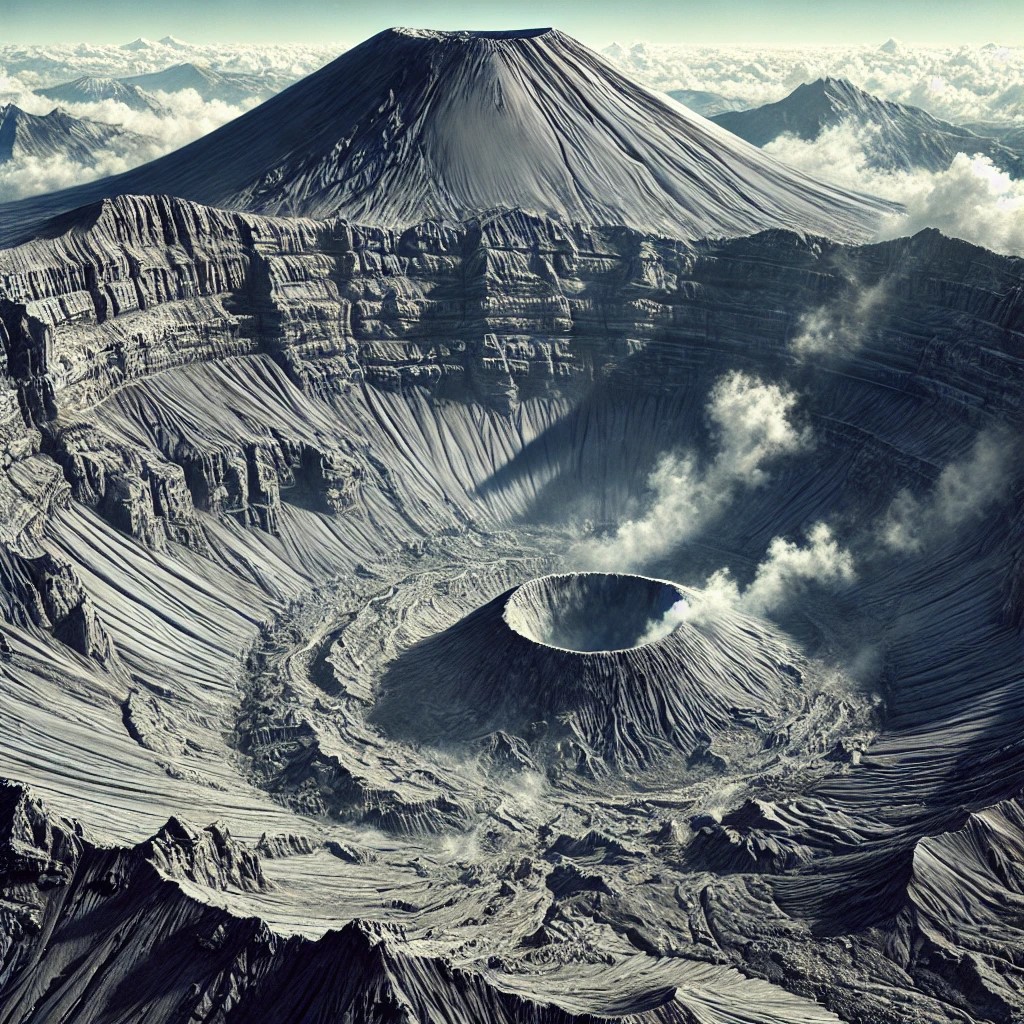

富士山といえば、言わずと知れた日本のシンボルであり、世界文化遺産でもある。その美しく整った姿は、古来から芸術や宗教の題材となり、多くの人々を魅了してきた。ところが、一般的に「火山」というと噴煙や溶岩流を想像しがちなのに、富士山は実際、最近はすっかり噴火している様子がない。

「なんだかんだ言って危険な火山なのでは?」という声もあれば、「もう眠りについた山なのでは?」という意見もある。では、本当のところ富士山が噴火しない理由はどこにあるのだろうか?

本記事では、この「なぜ富士山は長らく噴火しないのか?」という疑問に対して、過去の噴火史や地質学的観点、最新の研究成果を交えながら徹底的に解説する。日本に住む方、あるいは富士山に興味のある海外の方にとっても、有用な情報が満載だ。

この記事を最後まで読めば、「富士山が噴火しない理由」を理解できるだけでなく、今後起こりうる噴火の可能性やその対策についても一通り把握できるはずである。さあ、少しユーモアを交えながら、世界遺産の“静かなる魅力”に迫ってみよう。

富士山が噴火しない理由とは?その疑問を解決しよう

最初に、そもそも「富士山って活火山なのか?」という基本的な疑問に触れておきたい。結論から言うと、富士山は“活火山”である。活火山とは、概ね過去1万年以内に噴火したことが確認されており、現在も噴火の可能性がある火山を指す。富士山の場合、江戸時代の宝永噴火(1707年)を最後に活動を休止しているものの、専門家たちは「いずれまた噴火する可能性がある」というスタンスを崩していない。

では、そんな活火山としてのポテンシャルを秘めた富士山が、ここ300年以上も噴火していないのはなぜなのか? これには以下のような要素が絡んでいると言われている。

- マグマ溜まりの深さや移動の状況

- 火山ガスの放出や地震活動のパターン

- プレートテクトニクスと山体の構造

- 気象や水の浸透などの周辺環境

これらが複雑に絡み合い、火口からマグマが噴出するまでのプロセスを抑えている可能性が高い。そして、その詳細を解き明かすのに、まずは富士山の噴火史を知ることが大切だ。

過去の噴火史から探る富士山が噴火しない理由

宝永噴火以前の歴史をざっくり振り返る

富士山の歴史をひも解くと、なんともダイナミックな噴火が繰り返されてきたことがわかる。とくに有名なのが、約3,000〜4,000年前の「古富士火山」の活動だ。その後「新富士火山」と呼ばれる段階に移り変わり、徐々に現在の円錐形に近い形状が完成していったと言われる。

富士山の噴火史において要注目なのは、過去にも数百年単位で休止期間が存在しているという点だ。つまり、今回が初めて300年ほど噴火していないわけではない。過去にも数百年おとなしくしていた時期があり、その間に山体内部のマグマの動きがゆっくりと変化していたと考えられる。

江戸の人々を震撼させた宝永噴火

富士山の最新の大噴火といえば、1707年(宝永4年)の宝永噴火である。このときは、江戸(東京)にも降灰が及ぶほどの大噴火であり、農作物の被害も甚大だった。現代のような科学が発達していなかった時代には、噴火の予兆なども分からず、まさに天災として恐れられた。

この宝永噴火から300年以上が経過しているが、専門家は「富士山の火山活動が完全に止まった」というよりは、「次の噴火に向けて長期の充電期間に入っている」と見る向きもある。過去の噴火を振り返っても、長い静穏期が噴火を否定する根拠にはならないことを示している。

過去の大噴火と現在の静穏期の比較

では、なぜ過去には何度も派手に噴火してきた富士山が、これだけ長く静かでいられるのか? 一つの見立てとしては、地球内部のプレート運動とマグマ供給のタイミングが大きく関係している。また、宝永噴火後の山体の安定度合いが、内部の圧力を長期間逃しやすい構造になっている可能性もある。

ただし、だからといって「富士山がもう噴火しない」と結論づけるのは早計だ。むしろ、火山は「噴火しない時期」の方が長いのが普通で、気が付いたら活動を再開することも珍しくはない。歴史を学ぶほど、「静かな期間=安全」とは言い切れないのが、火山研究の難しさなのだ。

地質学的観点から見た富士山が噴火しない理由

プレートの沈み込みとマグマ生成

富士山は、ユーラシアプレート、北米プレート、フィリピン海プレート、太平洋プレートなど、複数のプレートが複雑に絡み合う地点に位置している。プレート同士がぶつかり合う境界付近では、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むことで高圧・高温環境が生まれ、マグマが生成されやすい。

しかし、プレートの動きは地質学的スケール(数万年~数百万年)であり、「たった300年間噴火していない」というのは、地球の歴史からすればほんの一瞬ともいえる。これが、地質学的に見れば“富士山が噴火しない理由”は別に不思議ではないという見方につながる。

山体内部のマグマの移動と圧力

火山の噴火は、山体内部でマグマがどのように移動しているかによって左右される。マグマが地殻の浅い部分に上昇し、そこに溜まる「マグマ溜まり」が大きくなると、地上への噴出を引き起こす可能性が高まる。逆に、深い地下にとどまったままであれば、地表近くに噴火口を開けるまではいかない。

富士山の山体内部の構造研究によれば、宝永噴火後のマグマ供給速度や圧力蓄積が、それ以前ほど活発ではない可能性が示唆されている。つまり、マグマは少しずつ供給されているものの、まだ大規模噴火を起こすほど圧が高まっていないというわけだ。

噴火を抑える要素となる地質的バリア

一部の研究では、富士山周辺の地質が、マグマの上昇をある程度抑制する働きをしている可能性があると指摘されている。たとえば、硬い岩盤の層が複数重なっている場合や、噴火に必要なガス抜きの通り道が他にある場合など、実にさまざまな説がある。

とはいえ、火山学は常に新しい発見がある分野であり、「絶対に噴火を抑えているバリア」などが実際にあるかどうかは、今後の研究次第だ。現在のところ「総合的な要因が重なり、まだ噴火しない状態が続いている」というのが定説である。

噴火を予測する最新研究と観測体制

ハイテクを駆使した監視システム

「富士山が噴火しない理由」を解明するには、火山活動そのものをリアルタイムで監視する必要がある。気象庁や大学研究機関では、以下のような手法を駆使して監視・観測を行っている。

- 地震計・傾斜計による山体変動の観測

- GPS(GNSS)による地殻変動測定

- 火山ガスの化学分析

- 人工衛星やドローンを活用した遠隔撮影

これらの情報を総合することで、富士山内部でのマグマの動きやガス放出の増減などを把握する。万が一、噴火につながる大きな兆候が捉えられれば、政府や自治体が防災体制を強化し、早期警戒を呼びかける体制が整っている。

データ解析に基づく噴火シミュレーション

近年はスーパーコンピュータやAIを使ったシミュレーションが進化しており、過去の噴火データをベースに、富士山の将来噴火の確率や規模を試算する研究が行われている。たとえば、「マグマ上昇速度」と「ガスの放出量」を掛け合わせて、噴火までにかかる時間を推定する試みなどがある。

ただし、火山噴火の予測は地震予知と同様、まだまだ不確実性が高い。少しだけマグマの供給量が増えただけで大噴火になるケースもあれば、かなりマグマが溜まっていても小規模な噴気活動で収まるケースもあり、現時点で100%の正確な予測は不可能だとされている。

「噴火しない」ことも研究対象

興味深いのは、噴火しない原因を探る研究も盛んだという点だ。一般的に火山研究は噴火の予測や火山災害の軽減が目的だが、「どのようなメカニズムで長期間休止しているのか?」を解析することで、火山活動の全体像をより深く理解できる。これが結果的に、次の噴火を予測する精度向上にもつながるのである。

火山ガスとマグマの動き:富士山が噴火しない理由を支える科学

火山ガスが教えてくれる内部の情報

火山が噴火する際に大きな役割を果たすのが、マグマに溶け込んでいる火山ガスだ。二酸化硫黄(SO2)や二酸化炭素(CO2)、水蒸気(H2O)などが代表的な火山ガスであり、マグマが上昇するときにこれらのガスが大量に放出される。いわば、“火山の息づかい”とも言える存在だ。

富士山では、山頂付近や山腹の火山ガスの濃度を定期的に測定しており、大きな変化が見られないことが、「噴火しない状態が続いている」一つの根拠となっている。もちろん、ガスの放出量が増えても必ずしも噴火に直結するわけではないが、ガス観測は噴火予知において非常に重要なファクターとなる。

マグマ圧力とガス抜きの微妙なバランス

噴火に至るまでには、マグマの圧力が限界を超え、地殻や山体に亀裂を生じさせる必要がある。その際、大量のガスが一気に放出され、爆発的噴火を引き起こすケースが多い。逆に、山体や亀裂を通じてガスが少しずつ抜けていれば、マグマの圧力は上がりにくい。

一部の研究者は、富士山内部では微細な亀裂を通じてガスがゆるやかに放出されており、マグマ溜まりの圧力が大爆発を起こすレベルには達していないのではないか、と推測している。もっとも、これは非常に複雑な現象であり、一概に「ガス抜き=安全」と言えるわけではない。とはいえ、こうしたガスの存在と動きが、富士山が噴火しない理由の一端を担っていると考えられている。

防災体制と行政の取り組み

国や自治体の防災計画

日本政府や静岡県、山梨県などの自治体では、富士山が噴火した場合に備えて様々な防災計画を策定している。たとえば、火山ハザードマップの作成や避難経路の確保、緊急連絡網の整備、住民向けの防災訓練の実施などだ。こうした取り組みがあることで、万一のときに被害を最小限に抑える努力が続けられている。

同時に「なかなか噴火しないからもう大丈夫」などと思わずに、常に最悪のシナリオを想定して準備しておくことが重要だ。歴史が示すとおり、富士山は噴火しない期間のほうが長い一方、一度噴火すれば甚大な被害をもたらす可能性があるからである。

観光地としてのブランド維持と安全確保

富士山は国内外から多くの観光客を集める一大スポットである。夏場の登山シーズンには世界中から登山客が訪れ、麓の地域も観光収入を得ている。行政や地域社会にとって、富士山のブランド力を損なわないことは経済的にも非常に重要だ。

そのためにも、山頂や山腹の観測設備を充実させ、観光客や登山者が安心して訪れられる環境づくりが行われている。安全確保こそが、富士山の観光資源としての価値を維持するカギでもある。

他の活火山との比較:富士山が噴火しない理由は特別か?

日本には富士山以外にも多くの活火山が存在しており、桜島(鹿児島県)や浅間山(群馬県・長野県境)など、比較的頻繁に噴火が観測される火山もある。一方で、長期間噴火せずに静穏期が続いている火山も珍しくない。

桜島との対比

桜島は頻繁に小規模噴火を繰り返しており、地元の人々は噴煙や降灰に日常的に対応している。マグマが断続的に噴出し、ガスが抜けているために大爆発に至りにくいという見方もある。これに対し、富士山はしばらく噴火していないため、もし噴火した場合は一気に爆発的な噴火になる可能性が高いとも言われている。

阿蘇山や浅間山との比較

阿蘇山(熊本県)や浅間山は定期的に噴火警戒レベルが上がったり、小噴火があったりする。これらの火山は、地下のマグマが比較的活発に動き回っていると考えられる。

一方、富士山は「静かな休止期」ともいえる状態が続いている。地震活動や噴気の噴出はあるものの、大規模な噴火の兆候が見られない点で、他の活火山とは違う印象を与えている。とはいえ、これは「噴火しない理由がある」わけではなく、やはり「噴火のタイミングがたまたま今ではない」だけという可能性が高いと専門家は考えている。

噴火したらどうなる?シミュレーションから見た富士山のリスク

火山灰による首都圏機能麻痺

近年、多くの専門家が危惧しているのが、富士山噴火による首都圏への影響だ。宝永噴火の際には江戸まで灰が降り積もったという記録があり、現在の関東圏人口や社会インフラを考えると、巨大噴火が発生した場合には交通や通信、電力などのライフラインに大きなダメージが予測される。

また、空港の滑走路に火山灰が積もれば飛行機の離着陸が困難になる恐れがあるし、高速道路や鉄道も機能停止に陥るかもしれない。さらに、水道水源にも灰が混入することで、飲料水確保が難しくなるリスクもある。

溶岩流や火砕流のリスク

富士山の噴火といえば火山灰だけでなく、溶岩流や火砕流による被害も懸念される。富士宮市や御殿場市、富士吉田市、さらには山中湖や河口湖周辺の観光地も含めて大きな影響を受ける可能性がある。

ただし、溶岩流は流動速度が比較的遅い場合が多いので、火砕流ほど致命的なスピードではないこともある。とはいえ、いずれにしても膨大な被害が想定されることには変わりない。

災害シミュレーションと避難計画

こうしたリスクを踏まえ、国や自治体はGIS(地理情報システム)を活用した噴火シミュレーションを行い、地域ごとのリスク評価や避難計画を整備している。たとえば、「もし○○方面に溶岩が流れ出した場合は、この道路を使って避難する」といった具体的な対策が検討されている。

したがって、「富士山が噴火しない理由」を理解するのと同じくらい、「いざ噴火したらどう動くか」というシナリオを頭に入れておくことが大切だ。

富士山の未来:これからも噴火しないのか?

ここまで読んでいただいて、そろそろ「結局、富士山はこれからも噴火しないのか?」という疑問が募ってきたかもしれない。率直に言うと、「いつかは必ず噴火するが、その時期は予測が難しい」というのが学術的見解である。

長い地質学的時間の流れの中で

富士山は過去数千年のスケールで見れば、何度も大噴火を繰り返して現在の姿を作り上げた。つまり、たとえ今後数百年噴火しなかったとしても、地質学的にはいつかまた必ず噴火が起こるというのが自然の摂理だ。

最新の観測データと専門家の見解

現状では大きな噴火兆候(急激な地殻変動や火山ガスの急増など)は捉えられていない。しかし、これはあくまで「観測時点での話」であり、将来的にマグマが活発化すれば噴火の可能性が高まる。

専門家や関係機関は、引き続き綿密な観測を続け、怪しい変化が見られた場合には速やかに注意喚起を行うだろう。私たち一般市民としては、その情報を正しく受け取り、冷静に行動できるよう備えておくことが重要である。

それでも富士山が噴火しない理由

最終的に「それでも富士山が噴火しない理由」とは何なのか。簡単にまとめると以下の点が挙げられる。

- マグマ溜まりの圧力がまだ十分に高まっていない

- 火山ガスがゆるやかに放出され、急激な圧力上昇を抑えている可能性

- 山体や地殻構造がマグマの上昇を抑える一種のバリアとなっている仮説

- 300年程度の休止期は富士山の歴史上、特段長いわけではない

- プレートテクトニクスの動きは非常に緩やかであり、まだ噴火の時期に至っていない

もっとも、これらは現時点での科学的推論であり、絶対的な結論ではない点に注意が必要だ。富士山は今なお活火山であり、将来的な噴火リスクがなくなったわけではない。

まとめ

この記事では、富士山が噴火しない理由について、過去の噴火史や地質学的観点、最新の研究・観測体制など、さまざまな角度から徹底解説してきた。300年以上も噴火していないからといって「富士山はもう死火山か」と思いきや、歴史を振り返れば数百年単位の休止期は珍しくない。実際、活火山としての潜在能力はしっかり残っており、地震活動やガス放出などを常時監視する体制が整えられている。

重要なポイントをおさらいすると:

- 過去にも富士山は数百年単位で休止期を経て大噴火を起こしてきた。

- 地下のマグマや火山ガスの挙動が、未だ噴火に至るレベルではないと考えられる。

- それでも火山活動が完全に止まったわけではなく、将来の噴火リスクは否定できない。

- 国や自治体は防災計画を策定し、常に富士山の動向をチェックしている。

- 私たち個人も最新情報をキャッチし、防災意識を高めることが大切だ。

このように、富士山は「静かなる火山」でありながら、いつ再び目覚めても不思議ではない存在である。

もしこの記事が役に立ったと感じたら、ぜひ周りの方々にもシェアしてほしい。皆で正しい知識を共有し、万が一の事態にも落ち着いて対応できるようになろう。

参考サイト・文献

-

気象庁|富士山の火山情報

最新の火山観測データや噴火警戒レベルの情報を確認できる。 -

国土地理院|火山噴火予知に関する研究

GPSやGNSSによる地殻変動観測データなどが公開されている。 -

宇井忠英ほか(2002)『富士山の地質と噴火史』東大出版

富士山の形成過程や噴火史を詳細にまとめた学術書。 -

望月昭ほか(2010)『日本の火山監視最前線』岩波書店

日本各地の火山監視体制や研究の現状をわかりやすく紹介。 -

藤井敏嗣(2018)『噴火予知の最前線』ブルーバックス

火山噴火のメカニズムや最新の観測技術が概説されている。