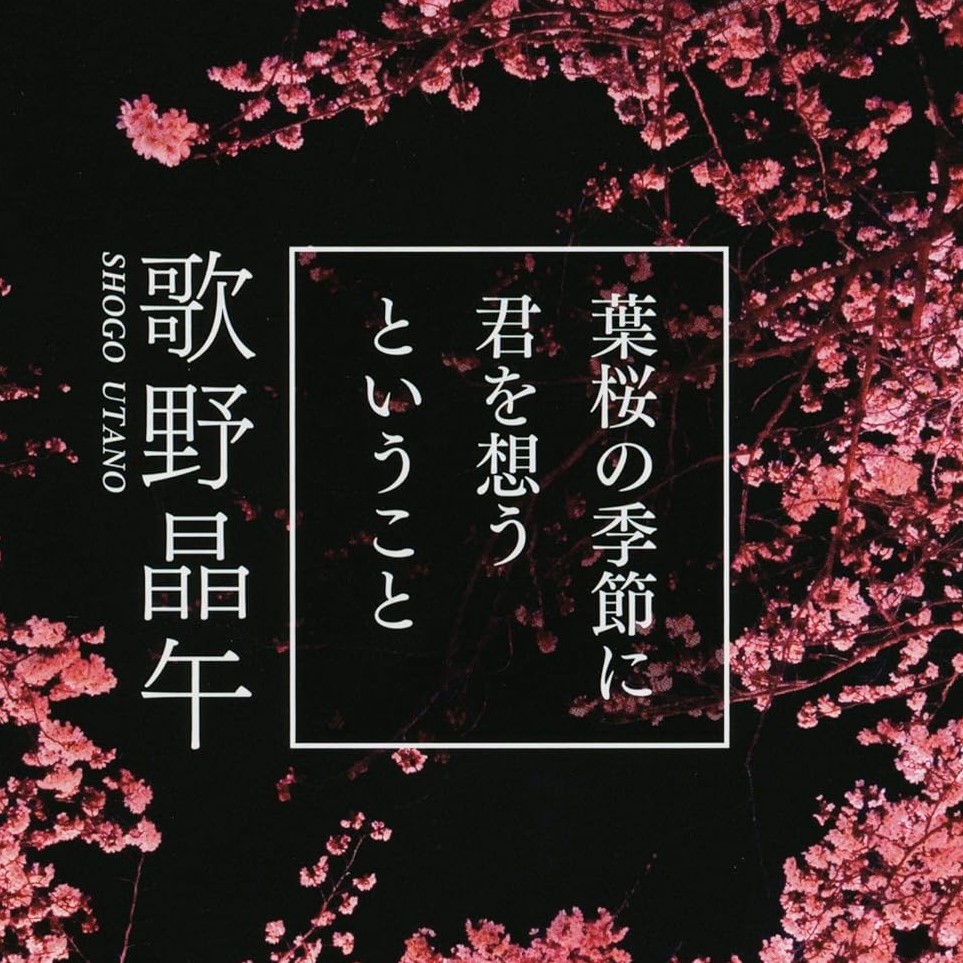

小説「葉桜の季節に君を想うということ」のあらすじをネタバレ込みで紹介!ガチ感想も!

日常の延長線上に、実はびっくりするような仕掛けが潜んでいると聞くと、なんだかワクワクしませんか。本作は、ある元探偵を名乗る男と、地下鉄で救出した謎の女性を中心に物語が進んでいきます。はじめは軽妙でテンポよく進むストーリーですが、ページをめくるほどに「え、そこが?」と驚かされる事実が次々に明らかになっていく展開が見どころです。

さらに、彼らが直面するのは、悪質な保険金詐欺や霊感商法、そして若い恋愛物語かと思いきや……という意外性。読者の勘を上手に裏切る仕掛けが多数用意されていて、本作を読破したあとには、「これはもう一度最初から読み返したくなる…!」と感じる方も少なくないでしょう。軽快なやりとりと、どこか人間臭いキャラクターたちが織りなすエピソードに加え、ラストまで読んで初めて伏線の妙が腑に落ちる構成になっています。

魅惑的な謎とトリック、そして登場人物の過去や素性が想像以上にひねりを効かせてくる点も要注目。最後の一文を読むと、「本作って、そういうことだったのか!」と、しみじみ感慨にふけりたくなります。ここからは、あくまでネタバレありの要約ですが、なるべく余韻を損ねないよう気をつけつつ、本作が仕掛ける衝撃ポイントや読みどころをしっかりお伝えしていきます。

小説「葉桜の季節に君を想うということ」のあらすじ

舞台はフィットネスクラブでの何気ない出会いから始まります。元探偵を名乗る成瀬将虎は、後輩の芹澤清を通じて、久高愛子というお嬢様風の女性からある相談を受けることに。彼女は、身内が巻き込まれた悪徳商法を裏付ける証拠を探してほしいと言うのです。これがきっかけとなり、将虎は古い仲間のツテや独自の人脈を生かし、本格的な調査へと乗り出していきます。

時を同じくして、将虎は地下鉄のホームで飛び込み自殺を図ろうとする麻宮さくらを救います。暗い表情が印象的だった彼女ですが、助けてもらったことを機に、将虎と奇妙な縁でつながっていくのです。さらに、自分の話はあまりしない一方で、さくらはどこか何かを隠しているようにも見えます。将虎は彼女との距離が徐々に近づいていくにつれ、一筋縄ではいかない事情を感じ取ることに。

調査の過程では、「蓬莱倶楽部」と呼ばれる組織の動きが怪しいと判明します。高額な布団やただの水を法外な値段で売りつける手口など、詐欺まがいの行為を繰り返しているようです。しかも普通の消費者を食いものにするだけでなく、保険金の名義を利用して不審な資金の流れをつくるなど、いろいろと黒い噂が絶えません。将虎は、依頼人の愛子を守るため、この組織の内幕を暴こうと奔走します。

ところが捜査が進むに従って、将虎とさくら自身にも不思議なつながりがあることが明らかになり、さらには登場人物たちの年齢や関係性が想像とはまるで違っていた、という意外な事実が次々と浮かび上がります。いつもの探偵モノとは少し違う、恋愛小説のようでもあり、コメディのようでもあるこの物語は、最後にあなたの思い込みをゆさぶる衝撃を用意してくれています。

小説「葉桜の季節に君を想うということ」のガチ感想(ネタバレあり)

ここからは、物語の大きな仕掛けや結末に踏み込んだ率直な感想と考察をたっぷり書いていきます。すでに読んだ方も「そうそう、そこ!」と共感する部分があるでしょうし、まだ読んでいない方は「本当にこんな展開なの?」と驚かれるかもしれません。とはいえ、一度は通しで読むからこそ味わえる“あっ”という驚きが魅力の作品ですので、もしこれから読破しようとしている方は、どうか自己責任で読み進めていただければと思います。

まず、本作の最大の“しかけ”は、登場人物の年齢に関する隠し方です。読んでいる最中は、若い男女が軽快に駆け回っているイメージで捉えがちですよね。ところが後半になると「実は彼らは高齢者だった」という事実が浮上する。この事実がわかったとき、多くの読者が「えっ、そこを偽装してたの?」と思わず口をあんぐりするのではないでしょうか。たしかに、電車のホームで助け合うシーンや、フィットネスクラブでの雑談、さらには恋愛の雰囲気まで見せられると、ごく当たり前に“若い人たち”をイメージしてしまいます。

しかし読み返してみると、会話の端々や行動のディテールに、「あれ、これってもしかして?」と思えるシグナルがたっぷり散りばめられています。例えば携帯電話の扱い方や昔ながらの名前呼び、さらには妙な昔話のようなエピソードなど。あたかも読者をわざと勘違いさせるための煙幕のように、意味ありげな小ネタを挿入する仕掛けです。よく考えれば不自然なのに、物語としての勢いに乗って読み進めるうちに気づかないよう、巧妙に書かれています。まさに叙述トリックの醍醐味ですね。

次に、本作がそこまで「驚きの一冊」として話題になったのは、賞をいくつも受賞している事実からも明らかです。しかし、絶賛する読者がいる一方で、「騙されたのは面白いけど、それが事件とあまり関係ないのでは?」とか、「タイトルとのギャップが大きすぎる」といった評価をする人もいます。たしかに『葉桜の季節に君を想うということ』という詩情あふれる題名からは、淡いロマンスや青春をイメージするかもしれません。でも実際には、探偵のような役回りを担う主人公がごちゃごちゃした事件を掘り下げ、大人たちが保険金を巡って暗躍する姿が描かれているわけです。つまり、かわいらしい恋物語というよりは、人間の裏の顔も見せる娯楽小説的な要素が強い印象です。

しかしながら、だからこそ最後の“真実”が与える衝撃度が増すという見方もできるでしょう。若者同士の騙し合いだったら、ある種よくあるパターンかもしれませんが、高齢者ならではの社会背景や金銭的リアル、そして切実さが随所に感じられるので、読み返すほどに「なんだかやるせないけど妙に納得できる」気持ちにさせられるのです。ここには「何でもやってやろう屋」を標榜する主人公の過去や、周囲の人物との因縁めいたエピソードも絡むため、物語に多層的な深みが生まれています。

さらに語りたいのは、麻宮さくら(本名・古屋節子)という女性の存在です。地下鉄で救われた後、将虎と徐々に仲を深めていく彼女には、借金や偽装結婚など、かなり後ろ暗い背景がつきまとっています。読者としては「なんでそんな危ないやり方に手を染めてしまったの?」と思うかもしれませんが、そこには切羽詰まった現実が見え隠れします。一方、彼女が運営に協力している(あるいは搾取されている)蓬莱倶楽部の手口は、確かに読んでいて腹立たしいほど悪質。その悪事が明らかになるほど、「そうか、これは単なる恋愛小説ではないぞ」と気づかされます。

物語の後半では、“安藤”という存在が実はキーパーソンだったことが浮かび上がります。主人公・将虎が安藤の身分証を使ったり、それを見たさくらが「安藤はあなたでしょ?」と勘違いしたり。こうした人物誤認の重層トリックが、本作の大きな柱になっているわけですね。単に「高齢者だった」という事実を隠しているだけでなく、「同一人物を別の人だと思わせる」仕掛けが入るからこそ、終盤は二重三重の驚きがあるのです。

また、“過去パート”として描かれるエピソードも面白い仕掛けになっています。ヤクザとのやりとりや若い頃の冒険譚のようなシーンが、本筋にどう関わってくるのかを考えながら読むのも妙味です。あえて時系列を分断し、あちこちに話が飛ぶように配置されているため、ときに読者を混乱させるかもしれません。ただ、その混乱そのものがトリックの効果を高める構造とも言えます。「なんだか話がややこしいな」と思ったら、そこがすでに仕掛けに絡めとられている可能性大というわけです。

とはいえ、「これほど複雑に組み立てられた物語の真相が、けっこう単純なところに落ち着くのでは?」という意見があるのも事実です。大掛かりな詐欺や保険金トラブルの話と、高齢者の叙述トリックが結びついて起きる事件の真相を振り返ると、案外あっさり風味だったりします。たとえば蓬莱倶楽部の詐欺問題があっけなく整理されてしまう部分や、将虎とさくらのロマンスが急にセンチメンタルな雰囲気で終わる部分などに、「あれ、最終的に何が解決されたんだっけ?」とやや拍子抜けを感じる場面もないわけではありません。しかし、この少しザックリした仕上がりこそがエンタメ小説の強みでもあり、読後感を軽くする役割を果たしていると言えるかもしれません。

賛否両論があるのは事実ですが、「読了後に誰かと語り合いたくなる」作品であることも間違いないでしょう。叙述トリックというと、どこか“作家vs読者”の知恵比べ的な要素が強いジャンルですが、本作の場合は、そこに少し肩の力を抜いた遊び心も感じられます。「まさかそこまで年を重ねた人々の物語だったなんて!」という驚きは、いい意味で見事に予想を裏切ってくれるので、読者としてはひとつ大きな“やられた感”を味わえるはずです。

加えて、この作品は“もう一度読み返す楽しさ”をしっかり提供してくれます。「あれ? そういえば最初のほうでなんかおかしかったぞ」「このセリフってそういう意味だったのか!」と、二度目以降は発見の宝庫です。一回目の読了では見落とした伏線が、二度目にはくっきりと浮かび上がる。本格ミステリ好きなら、「文章の端々まで気を抜かずチェックしないとな」と燃えるところですよね。

そうやって改めて読み返すと、事件そのものよりも、“人をだます文章テクニック”や、“読者の脳内で自然に思い込ませる書きぶり”に感心させられます。特に、会話中の人称や代名詞の使い分け、年齢を直接示す言葉を避ける方法などは、とても計算されていると感じます。長くミステリを読んでいると「ここは怪しいな」と推測しがちですが、本作はそこをたっぷり煙に巻く。だから「やっぱり騙された…!」と感激するわけです。

一方で、そういったトリックの面白さに全振りするあまり、キャラクターへの共感度や事件のミステリー要素が薄く感じる、という指摘も頷けます。あらすじだけ見れば、詐欺や保険金殺人(未遂も含む)など重たいテーマを扱っているのに、主人公の将虎もさくらも、どこか悠々としている印象があるからです。とはいえ、それが逆に大人の余裕というか、年齢を重ねたからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれません。むしろ高齢だからこそ、“体力や勢いだけでは乗り切れない”危機を、知恵を使って解決する姿がおもしろいとも言えます。

最後に、本作を通じて感じるのは「バレてしまえばなんてことはないけれど、隠し通すうちはドキドキできる」という“仕掛ける楽しみ”でしょう。まさに読者側はまんまと乗せられた形になるわけで、その“まんまと”を楽しめるかどうかで評価が大きく変わってくるのだと思います。複雑なようでいて、実は非常にシンプルな構図なので、あまり考え込まずに楽しむのが正解かもしれません。説得力や緻密さを突き詰めるよりも、エンターテインメントとしての読後感を重視している印象が強いからです。

読者によっては、「騙されたけど、ちょっとズルい手口だな」「騙されても事件のカタルシスが微妙」「タイトルから想像するものと違った」など、モヤモヤする点は正直あるかもしれません。しかし、そういったモヤモヤこそが話題を呼ぶ要因でもあり、良くも悪くも一度は名前を耳にする有名作になっているのでしょう。手放しで大絶賛というよりは、「一風変わった読み味を体験できる作品」として、いろいろな切り口で語り合う余地のある一冊だと言えます。

もし本作に興味を持って読み始める方がいらっしゃるなら、細かい矛盾やご都合主義はある程度多めに見つつ、トリックやキャラクター同士のかけ合いを楽しむ姿勢がおすすめです。何より、中盤から終盤にかけて少しずつ明かされる“本当の姿”は、初見ならではのインパクトが強烈ですから、ぜひ先入観を忘れてページをめくってみてください。後から「あー、こういうことだったんだ!」と苦笑まじりにうなずく体験は、この作品ならではの醍醐味です。

以上、ざっくばらんな形で語ってきましたが、本作の特徴は「伏線を見抜けるかどうか」「登場人物の正体をどこで察するか」という部分にかかっているとも言えます。自分が読んだ後はつい友人にもすすめて、「どこで気づいた?」と話し合うのも楽しいものです。あえてはぐらかし続ける文章表現はフェアなのかアンフェアなのか、という議論も含めて、読者のあいだで長く議論されてきた作品。もし一度読んでみて「騙されてしまった!」と思ったら、それは作者の思惑通りかもしれませんね。逆に途中でピンと来た方なら、探偵顔負けの勘の良さをほめられるかも。いずれにせよ、最初から最後まで一気読みするだけの魅力は十分備わった作品だと思います。

まとめ

本作は、叙述トリックを利用して読者を巧みに“思い込ませる”組み立てが最大の特徴だと感じます。若さや恋のきらめきが描かれると思いきや、実は大人が大人をだます保険金詐欺の話だったりと、イメージと現実のギャップに驚かされる仕上がりです。一般的なミステリーほど本格推理の要素に重きを置いているわけではなく、ラブストーリーや人間ドラマ的な部分も濃く描かれている点が面白いところではないでしょうか。

タイトルの印象からはやや外れたストーリー展開や、派手などんでん返しではないものの、「えっ、そうだったの!?」と唸らせる種明かしが魅力です。最後まで読むうちに、トリックを通じて浮かぶ人間模様や“人生の酸いも甘いも知った者同士”の情感がにじみ出てきて、それが意外な読後感へとつながります。小説としては肩の力を抜いて読める一方、ちょっとした会話の糸口に驚かされるシーンが続くので、読者を飽きさせるヒマはありません。

もし、この物語に触れて新たな発見をしたら、ぜひ誰かに話を聞いてもらうのも楽しいでしょう。いろんな場面で「おお、あそこにこんなヒントが仕込まれていたんだね」と共感が生まれやすいです。読者それぞれが拾い上げるポイントによって感想が変わる作品でもあるので、自分なりの受け止め方を楽しんでみてください。一度読めば、もう一度最初から違った目線で読み直したくなる。そんな不思議な魅力を持った一冊だと思います。