日本一の標高を誇る富士山は、その美しく雄大な姿から多くの人々を魅了している。しかし、この富士山には火口が存在し、万が一「富士山の火口に落ちた人」が出た場合、想像を絶する危険が伴うことは言うまでもない。本記事では、実際の事故の事例や原因、危険性、安全対策などを詳しく解説し、「富士山の火口に落ちた人」という不測の事態がもたらすインパクトと、それに備えるための具体的な知識を包括的に提供する。

本記事を読むことで、富士山の火口付近の地形や安全に関する情報を把握できるだけでなく、「なぜ事故が起きるのか」「どう対策をとるべきか」などの疑問を解消することができるだろう。さらに、万が一自分や周囲の登山者が危険な状況に陥った際の対応策も学べる。ぜひ最後までご覧いただきたい。

1. 富士山の火口に落ちた人とは何が起きるのか?

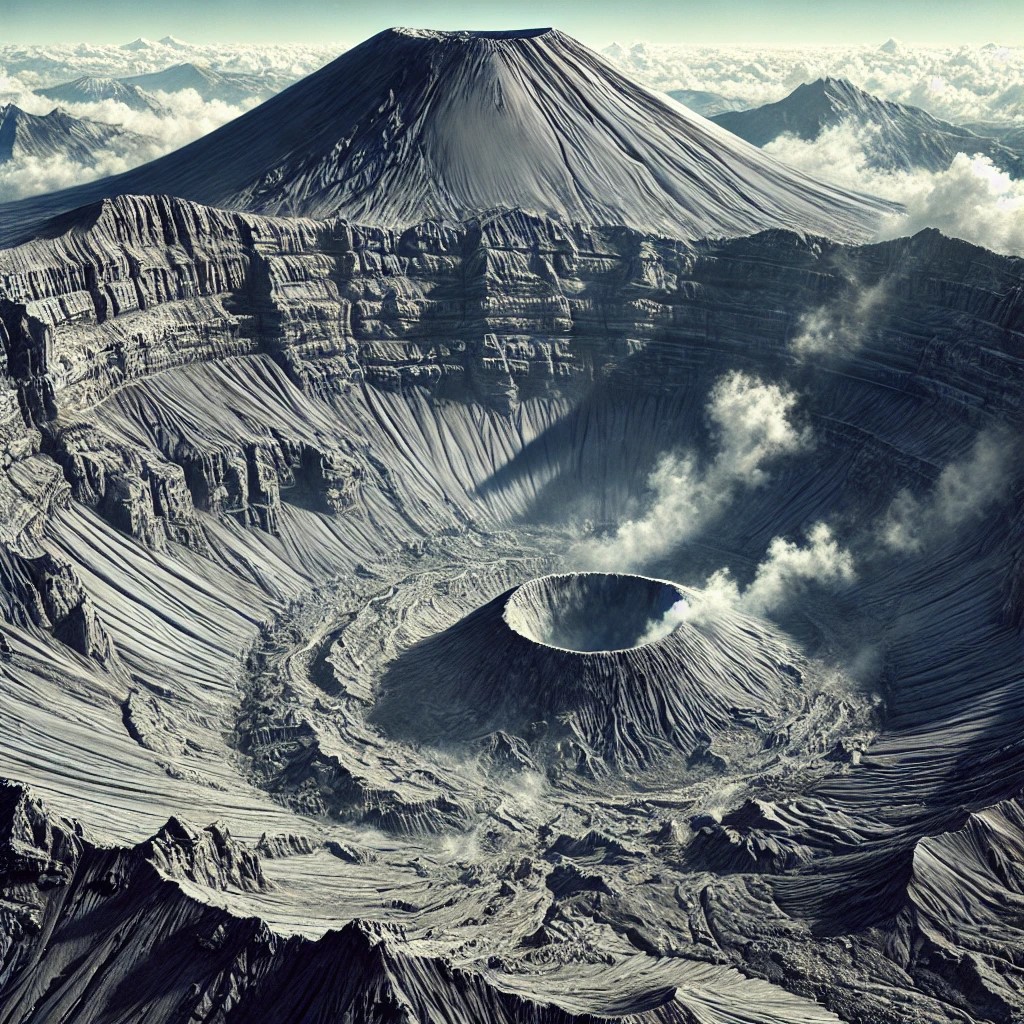

富士山は休火山といえど、その火口は直径約800m前後の巨大な窪地であり、縁の部分は険しい崖になっている。万が一「富士山の火口に落ちた人」が出たとすれば、相当な高さから火口内部へ落下することになるため、大きなケガや最悪の場合には命に関わる重大事故に発展する。

また、冬季や悪天候時には火口縁周辺が凍結していたり、視界不良で足元が見えづらくなったりするため、通常以上に滑落リスクが高まる。火口付近は危険というイメージだけでなく、どのような状態が具体的に危険を引き起こすのか理解することが事故防止に欠かせない。

2. 過去にあった富士山火口付近での事故事例

実はニュースなどで「富士山の火口に落ちた人」の報道がときどき見受けられる。過去には、登山者が写真撮影のために火口縁に近づきすぎ、足を滑らせて落下したという事例や、冬山登山中に強風に煽られ、そのまま滑落した例が報告されている。

一部の事故では、滑落後に二次災害(さらなる落石や低体温症など)によって救助が困難となり、長期的な捜索活動を要したケースもあった。特に火口内部は起伏が激しく、ヘリコプターでの救助も容易ではないため、一度落ちてしまうと極めて危険な状況に陥るのだ。

近年では登山ブームもあり、初めての富士登山で注意不足に陥りやすい人や、SNS映えを狙って火口付近の危険なエリアで撮影を試みる観光客などの行動がリスクを高めているという指摘もある。

3. 火口の危険性と事故原因

3-1. 火口縁の地形の特性

富士山の火口縁は、非常に急峻な崖が取り囲む構造である。頂上から火口底までは数十メートル〜100メートル程度の落差があり、しかも地面が砂礫で構成されている部分も多い。そのため、足を滑らせると制動が効きにくい。

さらに、富士山固有の火山岩の風化によって、見た目以上に足元が脆く崩れやすい場所も存在する。夏でも雨が降ったあとは足場が緩み、小石や砂が一気に崩れ落ちる可能性がある。

3-2. 高山環境特有の気候

標高3,000mを超える富士山頂付近では、天候変化が非常に激しい。快晴かと思えば急激にガス(霧)が発生して視界ゼロになることも珍しくない。さらに、強風が吹き付けることで体温が急激に奪われ、足場が不安定ななかでバランスを崩しやすくなる。

冬季・春先には雪や氷が火口縁を覆い、踏み抜きやすかったり滑りやすかったりするため、下手に火口に近づくと滑落事故につながるリスクが高まる。

3-3. ヒューマンエラー

「富士山の火口に落ちた人」の多くは、一瞬の油断から足を踏み外したり、写真撮影や景色に気を取られたことが原因となる場合が多い。登山経験の乏しい人ほど、高所でのリスク管理に慣れておらず、自分の体力や装備が不十分でも気軽に頂上付近まで行けると思いがちである。

特に頂上付近は「ゴールに到達した!」という達成感から気が緩みやすく、余計な行動(火口を覗き込む、手すりのない縁まで行くなど)をしてしまいがちだ。こうした油断がヒューマンエラーを引き起こし、重大事故へ直結してしまう。

4. なぜ富士山の火口付近で事故が起きるのか?

4-1. 火口周辺を過小評価している

日本最高峰の富士山は「夏山シーズンなら誰でも登れる」といったイメージが広がっている。確かに、夏季には山小屋や登山道が整備されており、体力がある程度あれば登頂しやすい。しかし、頂上付近や火口周辺は依然として厳しい高山環境だ。一歩間違えれば死と隣り合わせであることを忘れてはならない。

特に観光気分が強い人や、SNSに写真を投稿して注目を集めたいという思いが強い人ほど、火口がどれほど危険かを十分に理解しきれず、誤って近づきすぎることがある。

4-2. 火口縁の柵やルートが不完全

富士山頂には神社や郵便局などがあり、多くの人が訪れる観光地となっているが、火口の周囲すべてに安全柵があるわけではない。ある区間には簡易的なロープが張ってあるだけだったり、立ち入り禁止表示があまり目立たない場所もある。

また、火口一周をめぐる「お鉢巡り」のコースも人気だが、天候が悪いときには危険度が高まる。こうしたインフラ面の不備や注意喚起の不足も、火口転落事故を招く要因の一つと言える。

5. 富士山の火口エリアの地形・環境と安全策

5-1. 火口の地形と崖の構造

富士山の頂上付近は、いわゆる“外輪山”のように火口を取り囲む崖が形成されている。ここは非常に切り立った断崖となっており、火口縁の一部は垂直に近い角度になっている場所もある。

しかも、夏でも気温が低いため霧氷などができやすく、滑りやすい足場が点在する。火口内部へ向かう道は基本的に観光客向けには整備されていないので、下を覗き込むだけでも大変危険である。

5-2. 高山病・疲労による判断力の低下

標高3,000mを超えると酸素が薄くなり、登山者は高山病のリスクを負う。高山病になると頭痛や吐き気などに悩まされ、思考力や判断力が低下することが多い。結果、注意散漫になり、火口近くで足を踏み外すリスクが増す。

自覚症状が軽度でも油断は禁物だ。高山病の症状が出始めたら、無理をせず早めの降山を考慮すべきである。

5-3. 安全策としてのガイド利用

富士山頂上付近や火口周辺の地形に不慣れな場合、登山ガイドを依頼すると安心できる。ガイドは天候や体調管理のアドバイス、危険箇所の事前レクチャーなどを行い、事故を未然に防ぐ手助けをしてくれる。

特に初めて富士山に登る人や、夜間・早朝に登頂を狙う人は、ガイドをつけることで火口縁付近の事故リスクを大幅に低減できる。

6. もし富士山の火口に落ちた人が出たらどう対応すべきか?

6-1. 速やかに救助要請を行う

「富士山の火口に落ちた人」を目撃した場合、まずすべきは安全な場所から救助要請を行うことだ。慌てて自分が火口縁に近づいてしまうと、二次被害のリスクが高まる。

携帯電話が通じる場所であれば、警察(110番)や消防(119番)に連絡し、正確な場所・状況を伝える。地図アプリのGPS情報などを利用し、可能な限り情報を詳しく伝えよう。

6-2. 無理に自力救助しない

火口内部は非常に危険な地形であり、特に個人での救出活動は不可能に近い。救援隊や山岳救助隊が到着するまで、無理に火口に降りたりしないことが重要だ。

一方で、被害者と連絡が取れるなら、落ち着くよう声をかけたり、体を温めるためのアドバイス(防寒着を着用する、風雨を避ける場所を探す)を伝えたりして、二次的なダメージを防ぐ支援をするのが望ましい。

6-3. 防寒対策と応急手当

もし同行者が火口に落ちた場合、自分を含めた周囲もショック状態に陥る可能性がある。さらに山頂付近は気温が低く、強風によって体温が奪われやすい。救助を待っている間にも、低体温症やショック状態が進行する恐れがある。

防寒着や簡易的なブランケットなどがあれば、落ちた人に投げ入れる、もしくは届く範囲に置くといった形で最低限の寒さ対策を行うとよい。もちろん安全を確保した上で、ロープやザイルがあるなら安全策を講じつつ活用するのも一手である。

7. 専門家が語る火口周辺のリスクと注意点

7-1. 山岳ガイドから見た危険要因

富士山専門の山岳ガイドたちは、口を揃えて「火口縁は想像以上に危険」と警鐘を鳴らしている。その主な理由は以下の通りだ。

- 足場が脆い:火山岩の風化や砂礫で、突っ張りが利かない

- 天候の急変:ガスや突風により視界不良・体感温度の急降下

- 観光客の増加:過度に接近しすぎる無謀な行動

7-2. 山小屋スタッフの証言

山小屋のスタッフによると、最近はSNS目的で撮影をしたがる若年層が増え、火口の縁に座り込んで写真を撮るといった行為も散見されるという。スタッフが注意しても「大丈夫」と言って聞かないケースもあるそうだ。

こうした行動は、予想外の突風や地形の脆さによって一瞬で大惨事を招きかねない。実際に過去の事故は「まさかこんなところで起きるはずがない」という油断から起こるケースが多いといわれている。

8. 富士山を安全に楽しむために知っておきたい装備・準備

8-1. 装備の基本

- 登山靴:滑り止め効果の高いソールで、足首をホールドできるもの

- レインウェア:防水透湿性の高いジャケットとパンツで、急な雨や風にも対応

- 防寒着:フリースやダウンジャケットなど、山頂付近の低温対策は必須

- 手袋・帽子:強風や寒さから頭部・手を守る

- ヘッドランプ:早朝・夜間登山のときに必須となる

8-2. 健康管理と体力づくり

標高が高くなると呼吸が苦しくなり、高山病にかかりやすくなる。登山前からウォーキングやジョギングなどで基礎体力をつけておくことが望ましい。

さらに、水分・栄養補給を適切に行い、無理のないスケジュールで登ることが肝要だ。体調不良や疲労感が強いときは、山頂にこだわらず勇気ある撤退を選択しよう。

8-3. 天気予報のチェックと計画

富士山周辺の天候は変わりやすい。事前に天気予報をチェックし、台風や前線の影響が予想される場合は登山のスケジュールを変えることも検討すべきだ。

また、人気の吉田ルートや須走ルートなど、各登山道ごとに山小屋の位置や水場の有無などが異なる。綿密な計画を立てておくことで、火口付近に到達した際のリスクを最小限に抑えられる。

9. 火口観光の実情:立ち入り制限とルール

9-1. 富士山頂の“お鉢巡り”

富士山頂に到達すると、「お鉢巡り」と称して火口の外輪をぐるっと一周することができる。ただし、天気が悪い場合や残雪期には道が閉鎖されることもある。

一部区間にはロープや柵が設置されているが、必ずしも完璧に安全が担保されているわけではない。自己責任を念頭に置き、危険だと判断した場合は無理に進まないことが求められる。

9-2. 立ち入り禁止区域

富士山の火口内部へは一般登山者は立ち入り禁止とされている。学術研究や専門的な調査以外の目的で火口内部に入り込むことは法律や規制上も問題がある場合がほとんどだ。

万が一、SNS映えを狙って火口内に侵入したりすれば、命の危険だけでなく、行政指導を受ける可能性もある。火口縁から火口の中心部までの距離は一見近そうに見えるかもしれないが、実際には起伏が激しく危険度が高いので近づかないようにしよう。

10. まとめ:富士山の火口に落ちた人事故を防ぐためにできること

「富士山の火口に落ちた人」という事態が実際に起きると、迅速な救助活動が行われる一方で、地形の複雑さや天候の厳しさから救助が難航することも多い。本記事を通して再確認したいのは、火口縁の危険性を軽視しないことと、基本的な登山装備と知識がいかに重要かという点だ。

- 火口は極めて危険な地形

- 山頂だからといって気を緩めない

- 安全装備とガイドの利用を検討

- 天候や体調が悪いときは無理をしない

- 事故を目撃したら速やかに救助要請

SNS映えの写真を撮ることや、スリルを求める冒険心は否定しないが、まずは安全を最優先に考えるべきである。富士山は日本を代表する霊峰であり、多くの人が憧れを抱く観光・登山スポットだが、その美しさの裏にある高山ならではのリスクをしっかりと認識することが大切だ。