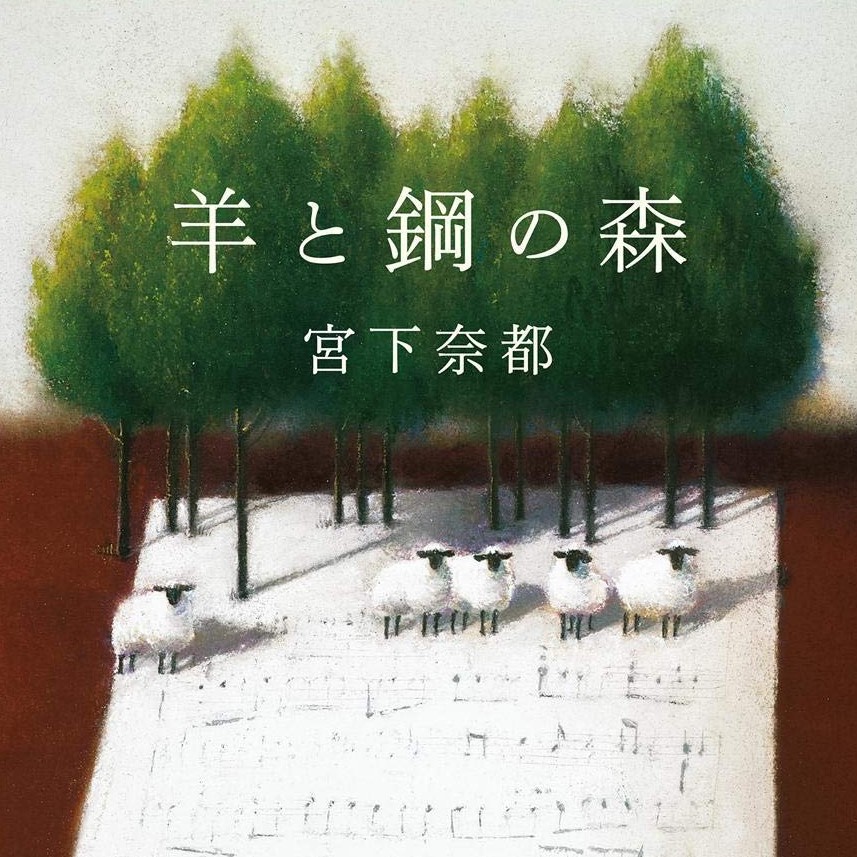

小説「羊と鋼の森」のあらすじをネタバレ込みで紹介!ガチ感想も!

高校生だった主人公が、たまたま立ち会ったピアノの調律に心を奪われたことから始まる物語です。最初は「こんな世界があったのか!」と驚くばかりですが、彼はそのまま運命を感じて本格的に調律の道へ足を踏み入れます。ピアノについての専門知識はもちろんゼロに近い状態からのスタートで、「自分にそんな才能があるのかな?」と戸惑いつつも、先輩や仲間たちの助けを借りて一歩ずつ前進していく姿が、読んでいてじんわり胸に沁みるんですよね。

しかもこの作品、全体を覆う空気がとても澄んでいて、森の香りやピアノの弦をはじく音色が文章から立ち上ってくるような、不思議な魅力があります。華やかな展開がドドンと押し寄せるタイプではないものの、あくまで静かに、しかし着実に青春の情熱が燃え上がっていく。そんな雰囲気のなかで紡がれる物語だからこそ、読み終わったあとには深い余韻とともに「この先も彼の成長を見届けたい」と思わせてくれるんです。

そして、調律という仕事を通じて“音を合わせる”だけでは終わらない人間模様も魅力のひとつ。双子の姉妹との出会いや、先輩調律師との衝突、さらにはコンサートの裏側など、主人公はさまざまな経験を積み重ねます。静かな森の中で音の世界を探求するようなイメージがありつつも、人間関係の葛藤や悩みがリアルに描かれているので、「ああ、こういう壁って誰しもあるよな」なんて共感しながらページをめくることになるはず。

そんなこんなで、高校時代の小さなきっかけから始まった物語は、主人公が生涯をかけて追い求めるものを見つけるまでの道のりをじっくり描いていきます。ピアノの鍵盤を押すときの繊細な感覚や、羊のフェルトが叩く鋼の弦の振動まで、文章なのに五感が刺激される読後感。まるで美しいピアノ曲を聴き終わったときのような余韻に満ちた世界を、ぜひ味わってみてください。

小説「羊と鋼の森」のあらすじ

物語の主軸となるのは、北海道の片田舎で高校生活を送る主人公・外村が、たまたま体育館で出会った一人の調律師に強く惹かれるところから始まります。もともとこれといった夢や目標を持たずに過ごしていた彼ですが、ピアノの弦を打つフェルトの音色を聞いた瞬間、まるで森の匂いを感じるような感覚にとらわれます。その衝撃が、彼の人生の方向をがらりと変える引き金になるのです。

外村は「こんな世界があるなら、自分もそこに飛び込んでみたい」と決意し、調律師の専門学校へ進学。そして卒業後、憧れの先輩が勤める楽器店へ就職します。最初は雑用も多いなかで、先輩方の調律を見習いながら自分の技術を磨く日々。家庭用ピアノのメンテナンスからコンサート会場の調律まで、さまざまな現場を経験するうちに、外村は調律師としての喜びや悩み、壁に次々とぶつかることになります。

その過程で出会うのが、双子の姉妹・和音と由仁です。二人は同じようにピアノを愛しているのに、演奏スタイルや抱えている葛藤がまるで違うんですね。外村が彼女たちのピアノを調律するたびに、二人の気持ちや演奏に込められた想いを感じ取り、その音色に寄り添おうと懸命になります。これが彼の成長を大きく後押しし、「音を整えるって、相手の人生に深く関わることなんだ」という事実を実感させるのです。

やがて主人公は、先輩や仲間たちの背中を見ながら「自分はどんな調律師になりたいのか?」と問い続けるようになります。場所や演者が変われば求められる音も変わるし、正解なんてどこにもない。けれど、だからこそ「もうちょっと踏み込んでみたい」「もっと奥を知りたい」と思える瞬間が、彼の心をどんどん強くしていくのです。青春の苦さや温かさを感じながら、彼の調律師としての第一歩がここから踏み出されていきます。

小説「羊と鋼の森」のガチ感想(ネタバレあり)

ここからは作品をしっかり読み込んだうえでの率直な感想を、ネタバレ要素も含めてたっぷりお伝えしようと思います。作品そのものは一見静かで淡々としたトーンですが、読み進めるうちに「人が何かに心から惹かれる瞬間って、本当に尊いんだな」としみじみ感じられるのが最大の魅力です。では、じっくり語っていきますね。

まず、主人公・外村が調律師という職業に出会う場面がこの物語のすべての起点になっています。高校の体育館で、最初はただの“案内役”としてぼんやり立っていただけなのに、調律師・板鳥のちょっとした仕草や、調律を終えたあとのピアノの音色に心を鷲掴みにされてしまう。そこにドラマチックな要素があるかといえばそうではなく、むしろ地味で控えめ。でも、彼自身も「森の匂いがする」という不思議な感覚に戸惑いながらも、それをどうしても忘れられなくなるんです。読んでいるこちらも、その感覚の描写があまりに繊細で、「なんか分かる…!」と共鳴しちゃう。何かに出会った瞬間の高揚や、そのあとに続く衝動って、経験がある人には響くんじゃないでしょうか。

そして彼は意を決して専門学校へ行き、実際に調律師としての道を歩み始めます。最初の頃は技術的な問題もさることながら、「そもそも音ってどうやって言葉にすればいいの?」という壁が大きい。柔らかい音を出したいとか、温かみのある音を求めているとか、そういった“抽象的なイメージ”をどうやって具体的な調律に落とし込むかが最大の課題になります。これは読んでいて非常に興味深い部分で、たとえば料理で例えても「もっとコクを出してほしい」と言われたときに、何を加えればそのコクとやらを表現できるのか。相手が想像する“コク”と自分が想像する“コク”は同じとは限らない。そんなやりとりを繰り返すことで、外村が少しずつ「コミュニケーションの大切さ」を体得していく過程がリアルなんですよね。

その一方で、調律師の先輩たちも強烈な個性があって面白い。コンサート調律を専門とする人、家庭のアップライトピアノを主に担当する人、あるいはものすごく職人気質で無口な人など、誰もが異なる哲学を持っています。それを片っ端から吸収しようとする外村だけど、先輩が言うことはそれぞれ微妙に違うし、ときには真逆だったりする。「いったい何を信じればいいんだ?」と混乱してしまう場面も多いのですが、これこそが社会に出たばかりの人がぶつかる壁そのものだと感じます。結局のところ、調律に正解なんてないからこそ「自分なりの答え」を探し出さなきゃいけない。それに気づいてからの外村が、周囲に流されるばかりではなく、少しずつ自分の言葉で音を語れるようになっていくんです。

そんな外村が出会う双子の姉妹・和音と由仁も、物語に大きな転機をもたらします。同じ生まれなのに、演奏スタイルは正反対。片や情熱的、片や繊細。周囲も「由仁のほうが圧倒的に才能がある」みたいな評価をするのですが、外村はなぜか和音の音に引き寄せられます。そこに自身の感性や価値観の種を見出していくんですね。一方の由仁は、あるきっかけからピアノを弾けなくなってしまう。才能があるのに弾けない、というジレンマが衝撃的なんですが、その状況が逆に姉の和音を奮い立たせることにもつながっていく。いわば「片翼を失った状態」が、姉妹の人生を大きく左右するんです。

この双子のエピソードは、主人公の外村が「演奏者の想いを汲み取りながら調律する」という行為の本質を掴むうえでとても大きな意味を持っています。単に音を合わせるのではなく、その人が「どんな音を出したいのか」を一緒に探すプロセス。和音が求める世界と、由仁がかつて追いかけた世界。それぞれのピアノに向き合うことで、外村もまた自分が調律師として進むべき道筋を模索していく。と同時に、彼女たちとの関係が外村の気持ちに変化を与え、「もっと音の奥に踏み込んでみたい」という強い意志を芽生えさせるきっかけにもなるわけです。

また、先輩調律師たちとのエピソードも見逃せません。板鳥や柳、秋野といった面々が、それぞれの仕事論を持ちながら外村を導いていくんですが、単純に「教えられる→学ぶ」という図式では終わらないんですよね。板鳥は外村を発掘した調律師でもあるため、彼にとっては憧れの象徴のような存在。一方、柳は姉妹のピアノに寄り添ううちに、外村とはまた別のかたちで彼女たちと関わっていく。秋野は「昔はピアニストを目指していた」というバックグラウンドがあったりして、調律師になるまでの道のりがまったく違う。こうした多種多様なキャラクターが主人公の周囲を取り囲むことで、人それぞれの「音への向き合い方」が見えてくるわけです。

この作品の面白さのひとつは、ピアノの構造や調律の仕組みが具体的に描かれているところ。ピアノの中には羊毛フェルトが使われているハンマーがあり、鋼の弦が張られている。だからこそ「羊と鋼の森」という詩的なタイトルが生まれたんだとわかる瞬間があるんです。外村が「森の匂い」を感じたのは、まさにフェルトと弦の奥にある無限の音の世界を嗅ぎ取ったからこそ。そういったメカニズムを知ると、普段何気なく耳にしているピアノの音が、実はどれだけ繊細で奥深いものなのかに気づかされます。

そして、物語の後半では外村がさらに大きな挑戦をしていきます。たとえば先輩の結婚披露宴での調律に立ち会ったり、コンサートホールでのピアノを任されたりと、より責任の重い仕事に携わるようになるんですね。そこでは単に演奏者と向き合うだけでなく、会場の雰囲気、客席の広さ、聴衆の人数など、さまざまな要素を踏まえて理想の音を追い求める必要がある。最初はなかなか思うようにいかず「こんな状況じゃベストな音なんて出せないよ」と逃げ出したくなる。でも、そこで踏ん張って試行錯誤を重ねるからこそ、最後に「自分が理想とする音って、もしかしたらこういうことかもしれない」と手応えを掴む。彼の努力が実を結ぶ瞬間はとても感動的です。

ただ、外村は自分の理想と現実の折り合いに苦しむこともしばしば。ピアニストの力量やお客さんの好みなど、人によって求める音は違いますし、ときには「完璧な音だけど、演奏者が弾きにくい」というジレンマにもぶち当たる。そんなとき板鳥や柳から受けるアドバイスが、また絶妙なんですよね。彼らは「それでも諦めずに踏み込んでいくのがお前の役目だ」というようなことを口にします。調律師って、ただ音程を整えるだけじゃなくて、演奏者の心まで支える存在なのだ、と再認識させてくれる場面です。

物語の終盤、双子の姉妹がそれぞれに大きな決断をし、外村もまた自分の生き方をしっかりとつかみ取ります。そこで描かれるのは「弾く人」と「調律する人」の相互作用による音楽の完成形。外村は板鳥の調律に憧れてこの世界に足を踏み入れたわけですが、いつか自分も板鳥のように「誰かの人生を変えてしまうかもしれない音」を出せるようになりたい、と強く思うようになるんです。その決意が物語全体を通してとても美しく、読後感は穏やかなのに心が熱い。まるで森の奥へ続く道がまだまだ伸びているかのような、そんな光景が浮かぶフィナーレでした。

個人的に最も印象深かったのは、外村が「自分には特別な才能なんかない」と思い悩む場面。確かに、主人公は天才肌というわけでもなく、最初は専門知識も耳の良さも普通レベル。でも、その分「こうして努力すればこういう音に近づく」「あの人の演奏を支えたい」という気持ちを原動力にどこまでも伸びていく姿は、多くの読者に勇気を与えてくれるはずです。特に社会人になりたての人や、何か新しいことに挑戦したい人にはぜひ手に取ってほしい。好きなことを仕事にするって、実はこういう地道な積み重ねの連続なんだと教えてくれる作品だと思います。

さらに加えるなら、文章全体から溢れる自然のイメージや、森を思わせる柔らかな世界観がなんとも心地よい。読み終わったあとに深呼吸したくなるような清涼感があるんです。静かだけれど情熱的、透き通っているのに温かい。そんな絶妙なバランスこそ、作者が描きたかった“森と音の融合”なのかもしれません。

まとめると、小説「羊と鋼の森」は、主人公の成長物語でありつつ、読者に「自分の本当にやりたいことって何だろう?」と問いかけてくる作品でもあるように感じます。特別な才能がなくても、自分なりの道を着実に見つけられるんだという希望が詰まっている。読み進めるうちに、ピアノの調律って単なるテクニックの集合体じゃなく、“人と音の共鳴を作り出す行為”なんだということに気づかされるわけです。この物語のラストで外村が見せる未来へのまなざしは、きっとあなたの心にも小さな火を灯してくれるはずです。

まとめ

調律師としての道を歩み始めたばかりの外村が、森のように広く深い音の世界へ分け入っていく姿は、とても静かでありながら芯の強さを感じます。彼がわずかな変化や違和感を敏感にキャッチし、それを丁寧に突き詰めていく過程は、仕事を覚えたり、自分の天職を探したりする上で大切なヒントにあふれていると思いました。

特に、家庭用のピアノからコンサートホールまで、「調律」という行為一つとってもバリエーションが豊富ですし、演奏者や聴き手が違えば響き方もまったく違う。その柔軟な対応力を身につけるためには地道な努力が欠かせないし、人と真摯に向き合う姿勢も求められます。けれども外村は、そんな現実の壁にぶつかりつつも、「もっといい音を出せるはずだ」と一歩先へ進もうとする。その意欲が素敵なんですよね。

作中には、双子の姉妹とのやりとりや、先輩調律師たちの助言など、人生の転機になるエピソードがたくさん散りばめられています。何かを諦めかけたとき、誰かの一言やちょっとした出来事が、大きなモチベーションに変わることってありますよね。そういう意味では、これは音楽を愛する人だけの物語ではなく、読者一人ひとりに「自分だけの調律」を探すきっかけを与えてくれる作品だと感じました。

そして、森の香りや鋼の響きをイメージさせるタイトルが象徴するように、ピアノの音色には自然の美しさや無限の可能性を感じます。読むほどに癒され、力づけられ、最後には「明日からまた頑張ろう」と思える不思議な力をくれる物語です。音楽の世界は敷居が高いと感じる方こそ、ぜひ手に取ってみてほしい。きっと最初の数ページで、外村と一緒に森の入口へ足を踏み入れてしまうはずですよ。