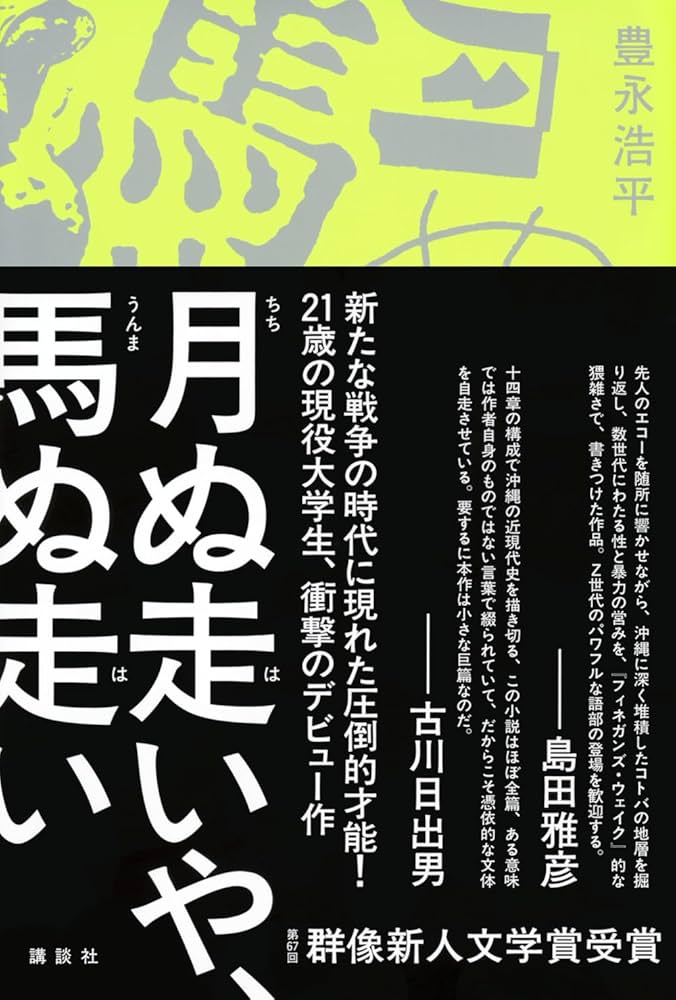

「月ぬ走いや、馬ぬ走い」のあらすじ(ネタバレあり)です。「月ぬ走いや、馬ぬ走い」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。本作は、沖縄の戦中から現代に至る約80年もの歳月を、14人の語り手の独白を通して描いた、驚くべき群像劇です。

物語は、現代の沖縄で生きる少年少女の視点から始まりますが、すぐさま時空を超え、沖縄戦の兵士、戦後を生きる女性、ベトナム戦争時代の若者など、様々な時代の人物たちの声が交錯していきます。お盆の日に少年が出会う日本兵の幽霊、その幽霊が語る過去の罪。それが、すべての始まりでした。

それぞれの語りは断片的でありながら、血縁や因縁、そして一本の「恩賜の短刀」によって不思議と結びついていきます。読者は、パズルのピースを拾い集めるように、沖縄という土地に刻まれた巨大な歴史の物語を追体験することになります。この複雑な構成こそが、『月ぬ走いや、馬ぬ走い』の大きな魅力なのです。

中心となるのは、現代を生きる高校生、菜嘉原徳生(のりお)とその恋人・奈都紀の悲劇です。彼らが遊び心から手にした錆びた短刀が、過去の暴力を現代に呼び覚まし、取り返しのつかない事態を引き起こします。この物語の核心には、戦争が生んだ暴力が、どのようにして世代を超えて受け継がれてしまうのかという、重い問いかけがあります。

そして、多くの悲劇と暴力の連鎖が描かれた末に、物語はかすかな希望を提示して幕を閉じます。それは壮大なものではなく、ある個人の小さな選択の中に示されるものです。このネタバレを含むあらすじと感想を通じて、作品の持つ尋常ならざる熱量と、深い感動の一端に触れていただければ幸いです。

「月ぬ走いや、馬ぬ走い」のあらすじ(ネタバレあり)

物語は、現代の沖縄に生きる小学生、島尻浩輔の視点から始まります。お盆の中日、浩輔は思いを寄せる少女かなに告白するため、祖母から固く禁じられていた海へと向かいます。そこで二人が目にしたのは、78年前に死んだという日本兵の幽霊でした。

幽霊は、沖縄戦のさなか、部隊の行動が露見することを恐れ、泣き声をあげる赤ん坊とその母親を手にかけた過去を告白します。その凶行に使われたのが、天皇から下賜された「恩賜の短刀」でした。この凄惨な記憶こそが、物語を貫く呪いの始まりとなります。

時代は遡り、沖縄戦末期の戦場が描かれます。浩輔と同じ「島尻」の姓を持つ島尻大尉は、崩壊していく指揮系統の中で無力感に苛まれています。彼の部下である菜嘉原(なかがはら)上等兵は、敵ではなく味方に牙をむくような、純粋で無目的な暴力の化身として描かれます。

菜嘉原上等兵は、慰安婦や軍夫を殺害するなど残虐の限りを尽くし、終戦時には生き残った将校たちの自決を妨害した後、一人で沖に出て自爆するという壮絶な最期を遂げます。彼の存在は、暴力的な血脈の源流として、現代の物語に影を落とします。

そして、物語の視点は現代に戻ります。菜嘉原上等兵と同姓の高校生・菜嘉原徳生は、仲間たちと沖縄戦の激戦地であった洞窟「ガマ」に忍び込みます。彼らはそこで、錆びついた一振りの短刀を発見し、持ち出してしまいます。それはまさしく、78年前に幽霊が母子殺害に用いた「恩賜の短刀」でした。

徳生の恋人である奈都紀は、複雑な家庭環境に苦しんでいました。彼女の母親との関係は険悪で、口論が絶えませんでした。ある日、激しい口論の末、母親が徳生に襲いかかります。徳生は、ガマから持ち出した短刀を手に、もはや斬ることのできない鈍器として、奈都紀の母親を殴り殺してしまいます。

母殺害の後、徳生と奈都紀は絶望的な逃避行に出ますが、バイクの自損事故によって奈都紀は命を落とします。暴力の連鎖は新たな悲劇を生み、島からの脱出という二人のささやかな希望は完全に断ち切られてしまうのです。

物語には、戦中と現代をつなぐ様々な時代の声が挿入されます。沖縄戦で片足を失った元米兵、米軍占領下で生き抜いた女性、ベトナム戦争の狂乱の中でドラッグに溺れる男娼、そして学生運動に挫折した男性。彼らの語りは、沖縄が常に暴力と搾取の最前線にあり続けたという痛ましい歴史の連続性を明らかにします。

一人、また一人と、暴力の連鎖の犠牲になっていく人々。しかし、物語にはもう一つの象徴的なアイテムが登場します。それは、パウル・クレーの絵と谷川俊太郎の詩による詩画集『クレーの天使』です。この本もまた、短刀とは対照的に、人々の手を渡り歩き、暴力以外の道、人間性や希望の可能性を示唆します。

すべての悲劇の後、殺人者となった徳生は、物語の冒頭に登場した小学生、島尻浩輔とかなに遭遇します。戦時下の加害者の血脈が、78年の時を経て巡り合う緊張の瞬間。しかし、徳生は幼い二人に危害を加えることなく、その場を去ります。彼は、自らが受け継いできた暴力の連鎖を、自らの意思で断ち切ることを選んだのです。

「月ぬ走いや、馬ぬ走い」の感想・レビュー

豊永浩平さんの『月ぬ走いや、馬ぬ走い』を読み終えた今、凄まじい読書体験だったという思いでいっぱいです。これは単なる小説ではなく、沖縄という土地に堆積した記憶と痛みを、読者の魂に直接刻みつけるような、文学的な儀式と言えるかもしれません。21歳の作家がこれほどの作品を生み出したことに、ただただ驚かされます。

まず圧倒されるのは、その特異な構造です。14人もの語り手が、約80年という時間を自在に行き来しながら、それぞれの視点から物語を紡いでいきます。 現代の小学生、沖縄戦を戦う兵士、戦後の混乱期を生きる女性、そして現代で罪を犯す高校生。彼らの語りは時系列通りには並んでおらず、最初は断片的に感じられるかもしれません。しかし、読み進めるうちに、それらの声が血や因縁、そして象徴的な小道具によって結びつき、一つの巨大なタペストリーを織りなしていく様は見事としか言いようがありません。

この「チャンプルー」のような多声的な語りの手法は、過去と現在が複雑に絡み合い、決して一直線の歴史では語れない沖縄の現実そのものを、小説の形式として体現しているように感じました。作者が目指したという「テクストでの魂込め(マブイグミ)」、つまり紋切り型の沖縄像を解体し、複雑で矛盾に満ちた人間の真実を描き出すという試みは、この野心的な構造によって見事に成功しています。

物語の中心には、一本の「恩賜の短刀」が横たわっています。沖縄戦で日本兵が母子を殺害するために使われ、時を経て現代の高校生・徳生が家庭内殺人のための鈍器として用いるこの短刀は、まさに呪いの象徴です。国家という大きな存在が振りかざした暴力が、世代を超えて劣化しながら受け継がれ、最終的に一個人の最も私的な空間で醜悪な形で噴出する。その暴力の「トリクルダウン」の過程が、この短刀の血塗られた旅路を通して、鮮烈に描き出されていました。この部分の描写は、目を背けたくなるほどおぞましいですが、本作の核心に触れる重要な部分です。ネタバレになりますが、この暴力の系譜を理解することが、物語の深層を掴む鍵となります。

このおぞましい短刀の物語と対をなすのが、詩画集『クレーの天使』の存在です。暴力と破壊の象徴である短刀に対し、詩画集は芸術や内省、そして人間性の象徴として描かれます。 この二つのアイテムが、異なる人々の手を渡り歩きながら同じ物語空間に存在しているという構図は、非常に考えさせられるものでした。『月ぬ走いや、馬ぬ走い』という作品世界の中で、人々は常に暴力の道と、そうではない道の選択を迫られている。その根源的な対立が、二つのオブジェによって具現化されているのです。

菜嘉原徳生と奈都紀の物語は、この小説における現代の悲劇として、胸に深く突き刺さります。彼らがガマから短刀を盗み出す行為は、単なる若者の火遊びではありません。それは、戦争を知らない世代が、歴史の痛みに対してあまりに無頓着であることの現れであり、眠っていた過去の呪いを再び呼び覚ます儀式でもありました。彼らの短い逃避行と奈都紀の死は、一度解き放たれた暴力がもたらす必然的な結末として描かれ、やるせない気持ちになりました。

しかし、私がこの『月ぬ走いや、馬ぬ走い』という作品に強く心を揺さぶられたのは、その圧倒的な絶望の描写だけが理由ではありません。これほどまでに暴力の連鎖を描ききった物語が、最後に静かな、しかし確かな希望を提示しているからです。

殺人者となった徳生が、物語の冒頭に登場した小学生の浩輔とかなに出会う終盤の場面。戦時中の加害者たち(菜嘉原上等兵と島尻大尉)の血脈を引く者同士が、78年の時を超えて対峙するという、息をのむような瞬間です。ここでさらなる悲劇が起きるのではないかと、読んでいるこちらも身構えてしまいました。

ですが、徳生はそうしなかった。彼は、自分よりも弱く小さな存在を前にして、受け継いできた暴力のサイクルを自らの意思で断ち切ることを選びます。この「何もしなかった」という行為こそが、この物語における最も力強いクライマックスだと感じました。

それは、歴史の大きなうねりや、国家間の問題を解決するような壮大な救いではありません。あくまで個人的で、ささやかで、脆い希望です。しかし、どれほど根深い呪いやトラウマがあったとしても、現在を生きる一人の人間の決断によって、その連鎖は断ち切れるのかもしれない。その可能性を示してくれたことに、私は深く感動しました。

まさに、タイトルである沖縄の黄金言葉(くがにくとぅば)「月ぬ走いや、馬ぬ走い」が示すように、歳月はあっという間に過ぎ去り、苦悩もいつかは過ぎ去るものとして手放すべきだ、というメッセージが静かに胸に響きます。 このネタバレを知った上で読み返すと、物語の細部に散りばめられた様々な仕掛けや、登場人物たちの心の叫びが、より一層深く理解できるはずです。

『月ぬ走いや、馬ぬ走い』は、沖縄の歴史や痛みに真摯に向き合った作品であると同時に、暴力と希望、呪いと救済という、普遍的なテーマを扱った傑作です。

読み手を選ぶ作品であることは間違いありません。その語りの奔流に身を任せるには、ある種の覚悟がいるかもしれません。しかし、その先に待ち受ける読書体験は、間違いなく唯一無二のものです。

特に、物語の構造が持つ意味、二つの象徴的な小道具が示す対比、そして最後の場面で徳生が下した選択。このあたりの仕掛けは、小説という表現方法の可能性を極限まで追求しているように感じます。

この作品は、沖縄という特定の場所を舞台にしながらも、過去の記憶や暴力と、現代を生きる私たちはどう向き合うべきかという、私たち自身の問題として突きつけられます。

まだ読んでいない方には、ぜひこの衝撃を体験してほしいと思います。そして、すでに読んだ方とも、この物語が投げかける問いについて、深く語り合いたい。そう思わせる、とてつもない力を持った一冊でした。この感想が、これから『月ぬ走いや、馬ぬ走い』の世界に飛び込む方、あるいは再びあの世界に戻ろうとする方の、ささやかな水先案内となれば幸いです。

まとめ:「月ぬ走いや、馬ぬ走い」の超あらすじ(ネタバレあり)

- 現代の沖縄で、小学生の浩輔とかなは、78年前に死んだ日本兵の幽霊に出会う。

- 幽霊は、沖縄戦で「恩賜の短刀」を使い母子を殺害した「原罪」を告白する。

- 現代の高校生・菜嘉原徳生は、ガマ(洞窟)からその呪われた短刀を盗み出してしまう。

- 徳生の祖先である菜嘉原上等兵は、沖縄戦で無差別な暴力を振るった人物だった。

- 徳生は盗んだ短刀を使い、恋人・奈都紀の母親を衝動的に殺害してしまう。

- 逃避行の末、奈都紀はバイク事故で死亡し、徳生は一人残される。

- 物語には、元米兵や占領下を生きた女性など、様々な時代の沖縄の人々の声が交錯する。

- 暴力の象徴「短刀」に対し、希望の象徴として詩画集『クレーの天使』が登場する。

- 殺人者となった徳生は、物語冒頭の小学生・浩輔とかなに遭遇する。

- 徳生は二人を傷つけることなく、自らの代で暴力の連鎖を断ち切ることを選択する。