夏の夜空を彩る七夕。子どもの頃、笹の葉に願い事を書いた短冊を飾った思い出がある人も多いのではないでしょうか。でも、ふと「どうして七夕に願い事をするんだろう?」「笹や短冊の色に意味はあるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、七夕の願い事には、壮大な歴史と人々の切実な想いが込められています。この記事では、七夕の願い事の奥深い世界を、知っているようで知らなかった由来から、現代を生きる私たちが託すリアルな願い、そして思わずクスッとしてしまうユニークな願い事まで、わかりやすく解き明かしていきます。

この記事を読めば、今年の七夕がもっと味わい深く、特別な一日に感じられるはずです。

-

七夕の願い事は、織姫と彦星の物語だけでなく、習い事の上達を願う中国の儀式がルーツ。

-

笹に飾るのは、願いを天に届けるアンテナの役割があるから。

-

短冊の五色には、古代中国の「陰陽五行説」に基づく深い意味が込められている。

-

現代の大人が願うことの第1位は、自分のことより「家族の健康」。

-

面白い願い事には、日々のささやかな不満や壮大な夢、そして人間味あふれるユーモアが満載。

七夕の願い事、その始まりは?【なぜ書くようになったの?】

毎年当たり前のように書いている七夕の願い事。しかし、その習慣がなぜ始まったのか、その起源を詳しく知る人は少ないかもしれません。実は、この風習は一つの物語だけでなく、複数の文化が融合して生まれた、とてもドラマチックな歴史を持っています。

織姫と彦星の物語だけじゃない!七夕の願い事の本当のルーツ

七夕の願い事がなぜ始まったのか、その答えは一つではありません。主に3つの異なる文化や儀式が合わさって、現在の形になったと考えられています。

まず、有名なのが中国から伝わった「織姫と彦星」の伝説です。機織りの上手な織姫と、働き者の牛飼い・彦星が恋に落ち、仕事をしなくなったため、天の神様によって天の川の両岸に引き離されてしまった。そして、年に一度7月7日だけ会うことを許された、という切ない物語です。この物語が、7月7日という日を特別なものにしました。

しかし、願い事をする直接のきっかけは、同じく中国の「乞巧奠(きこうでん)」という儀式です。これは、宮廷の女性たちが「織姫のように機織りや裁縫が上手になりますように」と星に祈りを捧げた行事でした。やがて、裁縫だけでなく、書道や学問の上達も願うようになりました。

そして、日本古来の「棚機(たなばた)」という神事も関係しています。「棚機津女(たなばたつめ)」と呼ばれる巫女が、神様のために衣を織り、秋の豊作を祈ったり、人々の穢れを祓ったりする儀式でした。この「機を織る」という共通点から、中国の伝説と日本の神事が自然に結びつき、「七夕」と書いて「たなばた」と読むようになったのです。

私が小学生の頃、書道教室に通っていたので、七夕の短冊には毎年「字が上手になりますように」と書いていました。当時は何も考えていませんでしたが、この願い事こそが、七夕のルーツである「乞巧奠」にとても近いものだったと知り、なんだか不思議な気分です。昔の人々と同じように、上達を願う純粋な気持ちが、時代を超えて受け継がれているのだと感じます。

昔は葉っぱに書いていた?短冊になった意外な理由

今でこそ七夕の願い事は紙の短冊に書くのが一般的ですが、昔は違いました。そして、その変化には、日本の社会の変化が大きく関わっています。

結論から言うと、昔は「梶(かじ)」という木の葉に和歌を書いて願い事をしていました。梶は神聖な木とされており、その葉に願いを託していたのです。墨も、サトイモの葉にたまった夜露を集めてすったものを使うという、非常に雅な風習でした。これは、主に貴族など身分の高い人々が行っていた儀式です。

この風習が大きく変わったのが江戸時代です。商業が発達し、庶民の文化が花開いたこの時代、「寺子屋」が普及したことで、一般の人々の識字率が大きく向上しました。誰もが文字を読み書きできるようになったことで、より手軽な「紙の短冊」が広まっていったのです。

これは単なる道具の変化ではありません。七夕という儀式が、一部の特権階級のものから、すべての人々が参加できる「国民的イベント」へと変わった瞬間でした。「字が上手になりますように」という願いが、子どもたちの定番になったのも、この頃からです。つまり、短冊の普及は、七夕の民主化の象徴だったのです。

なぜ笹竹?なぜ五色?七夕の願い事を彩るアイテムの秘密

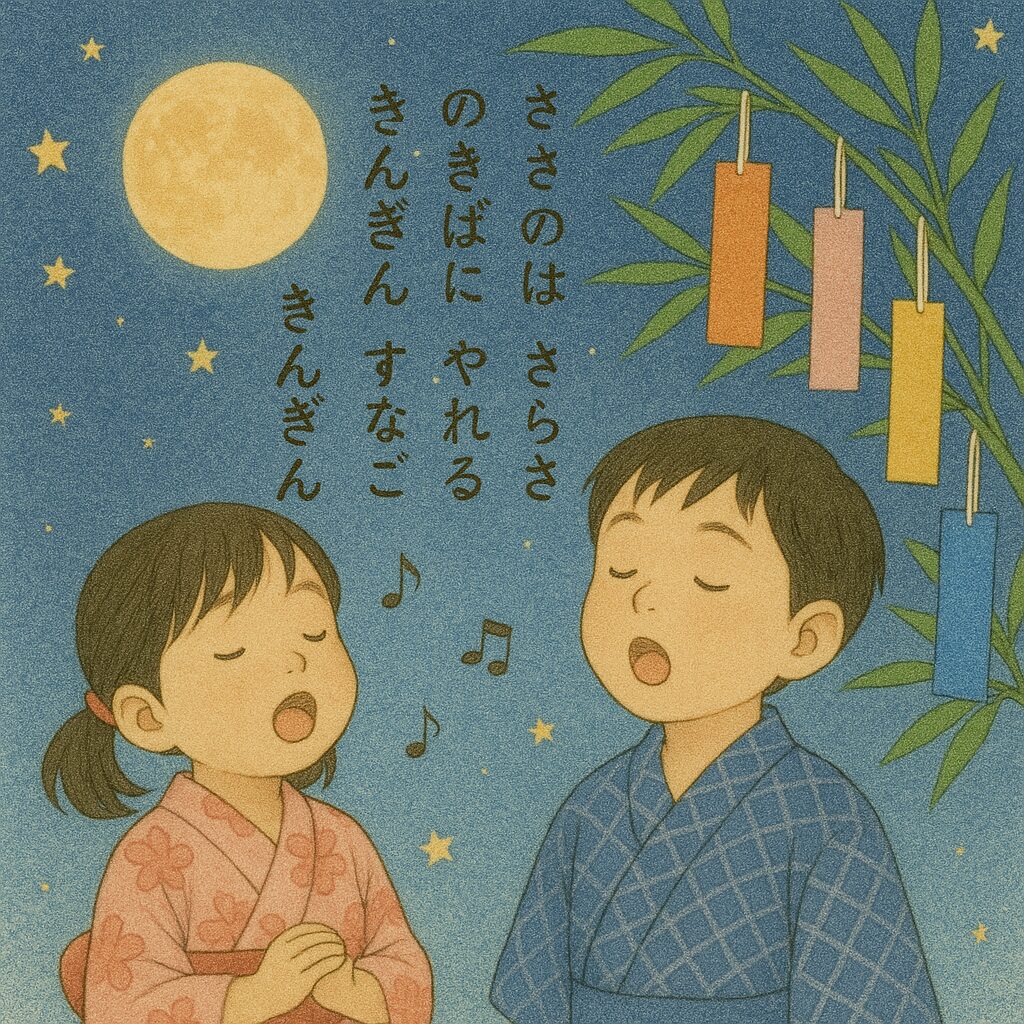

七夕といえば、笹の葉飾り。サラサラと風に揺れる笹に、色とりどりの短冊や飾りが結ばれている光景は、日本の夏の風物詩です。では、なぜ笹が使われ、短冊はなぜあの五色なのでしょうか。そこには、願いをより強く天に届けるための、古人の知恵と祈りが込められています。

なぜ笹や竹に飾り付けをするの?天に届けるアンテナの役割

七夕飾りに笹や竹が使われるのには、はっきりとした理由があります。それは、笹や竹が、私たちの願い事を天にいる神様やご先祖様に届けるための「アンテナ」のような役割を担っているからです。

笹や竹は、天に向かってまっすぐに、そして力強く伸びていきます。その姿から、昔の人々は、神様が天から降りてくるときに宿る「依り代(よりしろ)」だと考えました。つまり、笹は神聖な場所を作るための目印だったのです。そこに願い事を書いた短冊を結びつけることで、神様に願いを読んでもらおうと考えたわけです。

また、笹の葉には強い生命力や抗菌作用があることから、古くから魔除けや厄除けの力があると信じられてきました。食べ物を笹の葉で包んで長持ちさせるように、その実用的な力が、神聖な信仰と結びついたのです。「ささのは さらさら」という葉が擦れ合う音も、神様を喜ばせる清らかな音だと考えられていました。

願いを届ける笹飾りのポイント

-

笹を選ぶ: なるべく葉が青々としていて、生命力のある笹を選びましょう。

-

飾り付け: 願い事を書いた短冊を中心に、様々な飾りを結びつけます。飾り付けは7月6日の夜か、7月7日の朝に行うのが一般的です。

-

飾る場所: 昔は屋外に飾りましたが、現代ではベランダや窓辺、室内の目立つ場所でも構いません。家族みんなが見える場所に飾り、七夕の雰囲気を楽しみましょう。

短冊の五色に込められた意味とは?

七夕の短冊といえば、「青(緑)・赤・黄・白・黒(紫)」の五色が基本です。これは単にカラフルで綺麗だからという理由だけではありません。この五色には、古代中国から伝わる「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」という思想に基づいた、深い意味が込められています。

この五色には、自然界の五つの要素(木・火・土・金・水)と、人間が目指すべき五つの徳(仁・礼・信・義・智)という、二つの意味が重ねられています。

五色の意味と対応する願い事

-

青(緑): 「木」の象徴。徳は「仁(人を思いやる心)」。

-

願い事の例: 「人の役に立てますように」「苦手なピーマンが食べられますように」(成長・発展)

-

-

赤: 「火」の象徴。徳は「礼(感謝・礼儀)」。

-

願い事の例: 「いつもありがとう」「目標を達成できますように」(感謝・情熱)

-

-

黄: 「土」の象徴。徳は「信(誠実さ・信頼)」。

-

願い事の例: 「友達とずっと仲良くいられますように」「商売繁盛」(人間関係・信頼)

-

-

白: 「金」の象徴。徳は「義(正義・義務)」。

-

願い事の例: 「ルールを守れる人になりますように」「目標達成」(秩序・達成)

-

-

黒(紫): 「水」の象徴。徳は「智(知恵・学問)」。

-

願い事の例: 「テストで100点がとれますように」「字が上手になりますように」(学問・知恵)

-

願い事の内容に合わせて色を選ぶことで、より想いが強まるとされています。

色の意味を知ってから、我が家では願い事に合わせて短冊の色を選ぶようになりました。子どもの成長に関する願いは「青(緑)」、仕事の目標は「白」、家族への感謝は「赤」というように使い分けています。まるで、おまじないをかけるような感覚で、七夕の準備が以前よりもっと楽しくなりました。

短冊だけじゃない!七夕飾りの種類と意味

短冊が願い事を書く万能アイテムになる前は、それぞれの願いを象徴する専門の飾りが存在しました。今でも受け継がれるこれらの飾りにも、一つ一つに意味が込められています。

-

吹き流し: 織姫の織り糸を象徴しています。裁縫や機織りが上手になるように、という願いが込められています。

-

折鶴: 長寿の象徴である鶴。家族が健康で長生きできるようにという祈りを込めて飾ります。

-

網飾り: 魚を捕る網をかたどった飾りです。大漁を願うことから転じて、幸運をたくさん手繰り寄せられるように、という意味があります。

-

巾着: お金を入れる袋の形。金運が上がりますように、というストレートな願いが込められています。

-

くずかご: 飾りを作ったときに出る紙くずを入れるためのもの。物を大切にする心や、整理整頓の気持ちを育むとされています。

これらの飾りを知ると、七夕飾りがより一層、願い事で満ちあふれたものに見えてきますね。

【現代版】大人の七夕の願い事ランキング!リアルな本音とは

子どもの頃は「おもちゃが欲しい」「ヒーローになりたい」と夢いっぱいの願い事を書いたものですが、大人になった今、私たちは何を願うのでしょうか。様々な調査から見えてくるのは、時代の空気を反映した、非常に現実的で切実な大人の本音です。

1位はやっぱり…大人が一番願うのは「健康」

数多くの調査で、大人の七夕の願い事の圧倒的1位に輝くのは「健康」です。特に注目すべきは、「自分の健康」よりも「家族の健康」を願う人が非常に多いという点です。

この背景には、現代日本の社会状況が透けて見えます。高齢化が進み、親の健康を気遣う世代が増えたこと。また、個人の幸せは、家族という単位が元気で安定していてこそ、という意識が根強くあることの表れでしょう。

私たちが直面する日々のストレスや不安の中で、最終的に行き着く願いは「大切な人たちが、ただ健やかでいてほしい」という、シンプルで根源的な祈りなのです。

私も10代を過ぎてから、短冊に書く願い事がすっかり変わりました。10代の頃は勉強や学校や恋愛を願っていましたが、今では真っ先に「家族みんなが健康で過ごせますように」と書いてしまいます。自分のことよりも、両親や子どもの顔が浮かんでくる。大人になるというのは、こういうことなのかもしれないな、と感じます。

平和や安定を願う心

「健康」に次いで多く見られるのが、「世界平和」や「災害のない穏やかな日々」といった、社会全体の安定を願う声です。特に、大きな災害や世界的なパンデミック、国際情勢の不安などが報じられると、この傾向はより強くなります。

これは、個人の幸せや家族の健康が、平和で安定した社会という大きな土台の上にあることを、私たちが肌で感じているからです。「安心して暮らせること」への渇望が、これらのマクロな願いに繋がっています。七夕の願い事は、個人の夢だけでなく、社会全体に向けられた集合的な祈りの場でもあるのです。

「宝くじ当選!」経済的な願いも切実

やはり、お金に関する願いも常に上位にランクインします。「宝くじで高額当選しますように」という夢のあるものから、「給料が上がりますように」「物価が安定しますように」といった、より生活に密着した切実な声まで様々です。

これは、日々の生活における経済的なプレッシャーの大きさを物語っています。ある調査では、働く主婦層の間で「金運アップ」が「自身の健康」よりも上位に来たという結果もありました。織姫と彦星のロマンチックな物語とは裏腹に、現代を生きる私たちのリアルな悩みが、短冊の上には正直に綴られているのです。

思わず笑っちゃう!面白い七夕の願い事コレクション

七夕の魅力は、真面目な願い事だけではありません。毎年、全国各地の笹飾りには、人々のユーモアとセンスが爆発した「面白い願い事」が数多く登場し、私たちを楽しませてくれます。ここでは、そんなクスッと笑えて、どこか愛おしい願い事の世界を覗いてみましょう。

「あるある!」共感できる面白い願い事

多くの人が「わかる!」と共感してしまうのが、日常のささやかな不満や欲望をストレートに書いた願い事です。

-

「週休3日になりますように」

-

「うちのアパートにエレベーターが付きますように」

-

「夏、蚊に刺されませんように」

-

「推しがいつも幸せでありますように」

宇宙的なスケールの七夕の儀式と、あまりにも庶民的で具体的な不満とのギャップが、独特の面白さを生み出しています。それは、日々の小さなストレスを笑いに変える、一種のセラピーなのかもしれません。

先日、駅の笹飾りで「推しと目が合いますように(ライブで)」という短冊を見かけて、心の中で「そういうのもいいな」と頷いてしまいました。他人から見れば小さなことでも、本人にとっては宇宙の真理にも等しい願い。その熱量に、なんだか元気をもらいました。

「天才?」センスが光る願い事

中には、その発想力や表現力に「座布団一枚!」と叫びたくなるような、センスの良い願い事もあります。

-

「次は石に生まれかわりますように」

-

「好きなあの子の苗字が、僕と同じになりますように」

-

「視力が2.0になりますように。ただし、見たくないものは見えなくていいです」

単なる願望を超えて、一つの作品のようにも感じられるこれらの願い事。飾りのない言葉で綴られた切実な願いや、人生を達観したかのような哲学的な願いは、見る人の心に深い余韻を残します。

ちょっとブラック?自虐的・皮肉っぽい願い事

自分のコンプレックスや、ちょっと人には言えないような黒い願望を、あえてユーモアに変えてしまうのがこのタイプです。

-

「髪の毛がこれ以上後退しませんように」

-

「元カレに新しい彼女ができませんように」

-

「私の秘密が墓場までバレませんように」

このような願い事は、一種の防衛本能なのかもしれません。恥ずかしいことや後ろめたいことを、あえて笑いのネタとして公の場に晒すことで、その深刻さを和らげようとしているのです。人間の弱さやずるさを包み隠さず表現する、非常に人間味あふれる願い事と言えるでしょう。

FAQ|七夕の願い事に関するよくある質問

Q1: 七夕の願い事はいつまで飾り、その後どうすればいいですか?

A1: 一般的には7月7日の夜まで飾り、翌日には片付けるのが良いとされています。昔は川や海に流して天に届ける「七夕送り」という風習がありましたが、環境への配慮から現代では行われません。神社やお寺で「お焚き上げ」として燃やしてもらうのが最も丁寧な方法です。家庭では、白い紙に包んで塩で清め、感謝の気持ちを込めて可燃ゴミとして処分しても問題ありません。

Q2: 雨が降ったら願い事は叶わないって本当?

A2: 7月7日に雨が降ると、天の川の水かさが増して織姫と彦星は会えなくなってしまう、という言い伝えがあります。この雨を「催涙雨(さいるいう)」と呼びます。しかし、これは物語上の演出のようなもので、雨が降ったからといって願いが叶わないわけではありません。むしろ、二人の流す涙だと考え、来年の再会を祈るというロマンチックな解釈もありますので、がっかりしないでくださいね。

Q3: 七夕の願い事の書き方にルールはありますか?

A3: 特に厳密なルールはありませんが、願いが叶いやすくなるとされるコツがいくつかあります。「〜しますように」というお願い形よりも、「〜なります」「〜達成します」といった断定形や宣言形で書くと、意志の強さが示せて良いと言われています。また、誰の願い事かわかるように、名前やイニシャルを書き添えるのが一般的です。

Q4: 大人が真剣に願い事を書くのは恥ずかしい?

A4: 全く恥ずかしくありません。この記事で紹介したように、七夕のルーツは元々、大人が技芸や学問の上達を願う儀式でした。現代でも、多くの大人が家族の健康や社会の平和、そして自身の夢を短冊に託しています。年に一度、自分の心と向き合い、素直な願いを言葉にするのは、とても素敵なことです。

Q5: 面白い願い事を書くコツはありますか?

A5: コツは、格好つけずに自分の日常や本音を正直に書くことです。「もう少し寝ていたい」「好きなものだけ食べて暮らしたい」など、誰もが心の奥で思っているような怠惰な願望や、ごく個人的で具体的な悩みをそのまま書いてみると、かえって共感を呼び、面白い願い事になります。少しだけ皮肉やユーモアを効かせるのもポイントです。

まとめ:今年の七夕、あなたは何を願いますか?

七夕の願い事の歴史を紐解くと、それは単なる子どものお祭りではなく、技芸の上達を願う古代の儀式であり、人々の生活や社会の変化を映し出す鏡であり、そして現代を生きる私たちのリアルな本音が集まる場所であることがわかります。

一枚の短冊に願いを書き、笹に結ぶというシンプルな行為。しかし、その背景には、天に想いを届けようとした古人の知恵、儀式を誰もが楽しめるものへと変えていった庶民の力、そして時代を超えて変わらない人々の祈りが詰まっています。

この記事を読んで、七夕の由来や飾りの意味を知ったあなた。今年の7月7日は、ぜひ短冊を手に取ってみてください。家族の健康を願うもよし、壮大な夢を語るもよし、日頃のちょっとした不満をユーモアに変えてみるのも素敵です。

あなた自身の素直な気持ちを言葉にして、夜空の星に届けてみましょう。きっと、いつもより味わい深い、特別な七夕になるはずです。