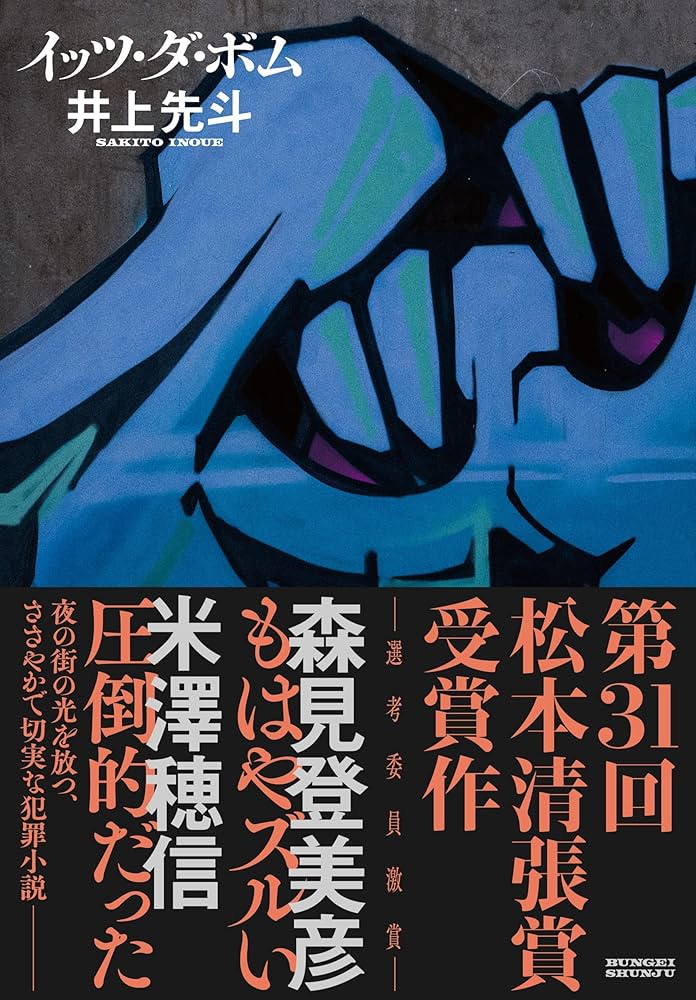

「イッツ・ダ・ボム」のあらすじ(ネタバレあり)です。「イッツ・ダ・ボム」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。この物語は、ただのストリートアートを題材にした作品ではありません。世代間の価値観が激しくぶつかり合い、表現とは何か、本物とは何かを鋭く問いかけてくる、まさに爆弾のような一冊でした。

物語は、ウェブライターの視点から謎のグラフィティライターを追う前半と、ベテランライターの視点から若き才能との対決を描く後半の二部構成になっています。この構成が非常に巧みで、読者をぐいぐいとグラフィティの奥深い世界へと引きずり込んでいくのです。

特に、物語の核心に触れる後半部分は、息をのむような展開が待っています。この部分のネタバレを知らずに読みたい方は、この先を読むのをお控えください。ですが、この衝撃を誰かと分かち合いたい、そんな気持ちにさせてくれるのが『イッツ・ダ・ボム』の持つ力です。

物語の結末は、明確な勝敗を描くものではありません。しかし、だからこそ、読者の心に深い余韻を残します。新旧のライターが互いの存在を認め合い、カルチャーが新たな時代へと進むための産みの苦しみ、その瞬間を見事に切り取っています。

それでは、この強烈な物語『イッツ・ダ・ボм』の世界へ、一緒に深く潜っていきましょう。準備はよろしいでしょうか。

「イッツ・ダ・ボム」のあらすじ(ネタバレあり)

物語は、うだつの上がらないウェブライター・大須賀アツシが、突如ストリートに現れた謎のグラフィティライター「ブラックロータス」の正体を追うところから始まります。

ブラックロータスは、公共物を傷つけないスマートな手法と、社会風刺の効いた作風で「日本のバンクシー」として世間の注目を浴びていました。

大須賀は、一発逆転を狙ってブラックロータスの特集記事を書くことを決意し、ストリートカルチャーに詳しいフォトグラファーや、有名なグラフィティライターたちへの取材を開始します。

取材を進める中で、大須賀は界隈で一目置かれるベテランライター・TEEL(テエル)と出会います。彼はメディアへの露出を嫌い、ただ純粋な衝動だけで20年近くも描き続けてきた人物でした。

そして物語は第二部へ移り、視点人物はTEELへと変わります。普段はホームセンターで働き、夜な夜な街へ出てはボム(グラフィティを描く行為)を繰り返す彼の日常が描かれます。

ある夜、TEELはHEDと名乗るセンスの良い若者と出会い、意気投合します。二人は世代を超えた友情を育み、共に夜の街を駆け巡るのでした。

しかし、その関係はHEDからの突然の宣戦布告で終わりを告げます。彼こそが、世間を騒がせるブラックロータスの正体だったのです。

HEDは、商業主義に染まり形骸化したグラフィティカルチャーを一度破壊し、再構築するために、旧世代の象徴であるTEELに世代交代をかけたバトルを仕掛けたのでした。

クライマックスは、小田急線を走る人気キャラクター「もころん」のラッピング車両が舞台となります。HEDは、公式デザインに巧妙に擬態させながら、TEELへの挑戦的なメッセージを車両にボムします。

偶然その車両を目撃したTEELは、長年の経験で培われた嗅覚でその異常さに気づき、HEDの仕掛けたボムの全貌を理解します。そして、彼の才能と新世代のやり方の前に、ある種の敗北を認めざるを得なくなるのでした。

「イッツ・ダ・ボム」の感想・レビュー

井上先斗さんの『イッツ・ダ・ボム』を読み終えた今、心の中に熱い何かが渦巻いています。これは、グラフィティという一つのカルチャーを通して、世代間の断絶と継承、そして表現の根源的な意味を問いかける、とてつもなく骨太な物語でした。

物語は、謎のアーティストを追うルポルタージュ風の第一部と、ベテランライターの葛藤を描く第二部という、鮮やかな二部構成で進みます。この構成が見事で、グラフィティに馴染みのない読者であっても、自然とカルチャーの歴史や専門用語に触れながら、物語の世界に没入できる作りになっています。大須賀という一般人の視点を通すことで、我々読者は安全な場所から、少し危険で魅力的なストリートの世界を覗き見ることができるのです。

しかし、物語の本領が発揮されるのは、視点人物がベテランライターのTEELに切り替わる第二部からです。20年近く、誰に評価されるでもなく、ただ「描きたい」という初期衝動だけで違法なボムを続けてきた彼の背中には、言いようのない説得力がありました。彼が夜の街でスプレー缶を握る姿は、まるで祈りのようにも見えました。

そこへ現れるのが、若き才能HED、すなわちブラックロータスです。彼のやり方は、TEELとは全く異なります。公共物を傷つけず、コンセプチュアルな作品で世間の注目を集める。そのスマートさは、いかにも現代的です。当初、TEELがHEDの才能に惹かれ、共に街を駆ける場面は、世代を超えた友情の始まりを予感させ、読んでいて心が躍りました。

だからこそ、HEDが正体を明かし、TEELにバトルを挑む場面の衝撃は凄まじいものがありました。ここから物語のボルテージは最高潮に達します。HEDの目的は、古い世代を打ち負かすことだけではありません。商業主義と結びつき、アートとして消費されるようになったグラフィティそのものへの違和感。彼は、カルチャーを一度「ぶっ壊す」ことで、その本質を取り戻そうとしていたのです。この部分のネタバレは、物語の核心に触れるため、未読の方は本当にご注意ください。

彼のやり方は挑発的です。既存のグラフィティを消す行為そのものを、新たなグラフィティとして提示する。これは、旧世代のライターたちにとっては冒涜以外の何物でもありません。しかし、その根底には、TEELのような「本物」のライターに対する強烈なリスペクトが感じられるのが、この物語の深いところです。彼は、本気でぶつかるに値する相手としてTEELを選んだのです。

クライマックスの小田急線ラッピングカーでの対決は、圧巻の一言です。ここでのHEDの手法は、物理的な破壊を伴いません。既存のデザインをハッキングし、そこに自らのメッセージを上書きするという、知的で極めて悪質な、それでいてどうしようもなく魅力的なボムでした。この詳細なネタバレを知っていても、実際に『イッツ・ダ・ボム』を読むと、その鮮やかさに驚かされるはずです。

TEELが、最初は何気なく通り過ぎようとした電車の違和感に気づき、HEDの仕掛けを理解する瞬間。彼の表情は描かれていませんが、その心中を思うと胸が締め付けられます。長年自分が信じてきたスタイル、ストリートで培ってきたプライドが、根底から覆されるような衝撃。それは紛れもない敗北宣言であり、同時に新しい時代の到来を認めざるを得ない瞬間でもありました。

この物語は、どちらか一方が絶対的に正しいとは描いていません。純粋な衝動に突き動かされるTEELも、時代を更新しようと目論むHEDも、それぞれの正義と美学を持っています。だからこそ、読者は両者の間で心を揺さぶられ続けることになるのです。

『イッツ・ダ・ボム』は、単なるエンターテインメント作品にとどまりません。あらゆる分野で起こりうる、新旧の世代交代という普遍的なテーマを扱っています。自分が信じてきた価値観が、新しい世代によって過去のものにされようとするとき、人はどう振る舞うのか。抵抗するのか、受け入れるのか、それとも。

また、この物語が持つメタ構造も見逃せません。最終的に、この第二部の物語を執筆しているのが、第一部の主人公であったウェブライターの大須賀であることが示唆されます。彼は単なる取材者、傍観者であることをやめ、物語を「書く」という形で、このカルチャーの当事者になったのです。この構造に気づいた時、私は鳥肌が立ちました。

表現とは、描くだけでなく、書くこと、伝えること、語り継ぐことも含まれるのだという、作者の力強いメッセージを感じました。大須賀が書き記したからこそ、TEELとHEDのバトルは、単なる夜の出来事ではなく、一つの伝説として昇華されたのです。

この作品は、多くの人に読んでほしいと心から願います。特に、何かのカルチャーに深くのめり込んだ経験のある人、あるいは自らのやり方が古びていくのを感じている人にこそ、『イッツ・ダ・ボム』は深く突き刺さるはずです。

読み終えた後、いつもの街の風景が少しだけ違って見えるかもしれません。壁の落書き一つにも、誰かの叫びや物語が込められているのかもしれない。そう思わせてくれる力が、この一冊にはありました。この強烈な読書体験のネタバレを、ぜひ多くの人と共有したいです。

井上先斗さんの次回作が今から楽しみでなりません。間違いなく、現代を代表する作家の一人になるだろうと確信しています。

まとめ:「イッツ・ダ・ボム」の超あらすじ(ネタバレあり)

- ウェブライターの大須賀は「日本のバンクシー」と呼ばれる謎のライター「ブラックロータス」を追う。

- 取材の過程で、ベテランライターのTEELと出会う。

- 物語の視点はTEELに切り替わり、彼の日常とグラフィティへの純粋な衝動が描かれる。

- TEELはHEDと名乗る若者と出会い、世代を超えた友情を育む。

- しかし、HEDこそがブラックロータスであり、TEELに世代交代をかけたバトルを宣戦布告する。

- HEDの目的は、商業化したグラフィティカルチャーを一度破壊し、再構築することだった。

- クライマックスの舞台は、小田急線のラッピング車両「もころん」。

- HEDは、公式デザインに擬態しながらメッセージを上書きするという巧妙なボムを仕掛ける。

- それに気づいたTEELは、新世代の才能とやり方の前に、事実上の敗北を認める。

- この物語は、傍観者だった大須賀が書き記したというメタ構造で締めくくられる。