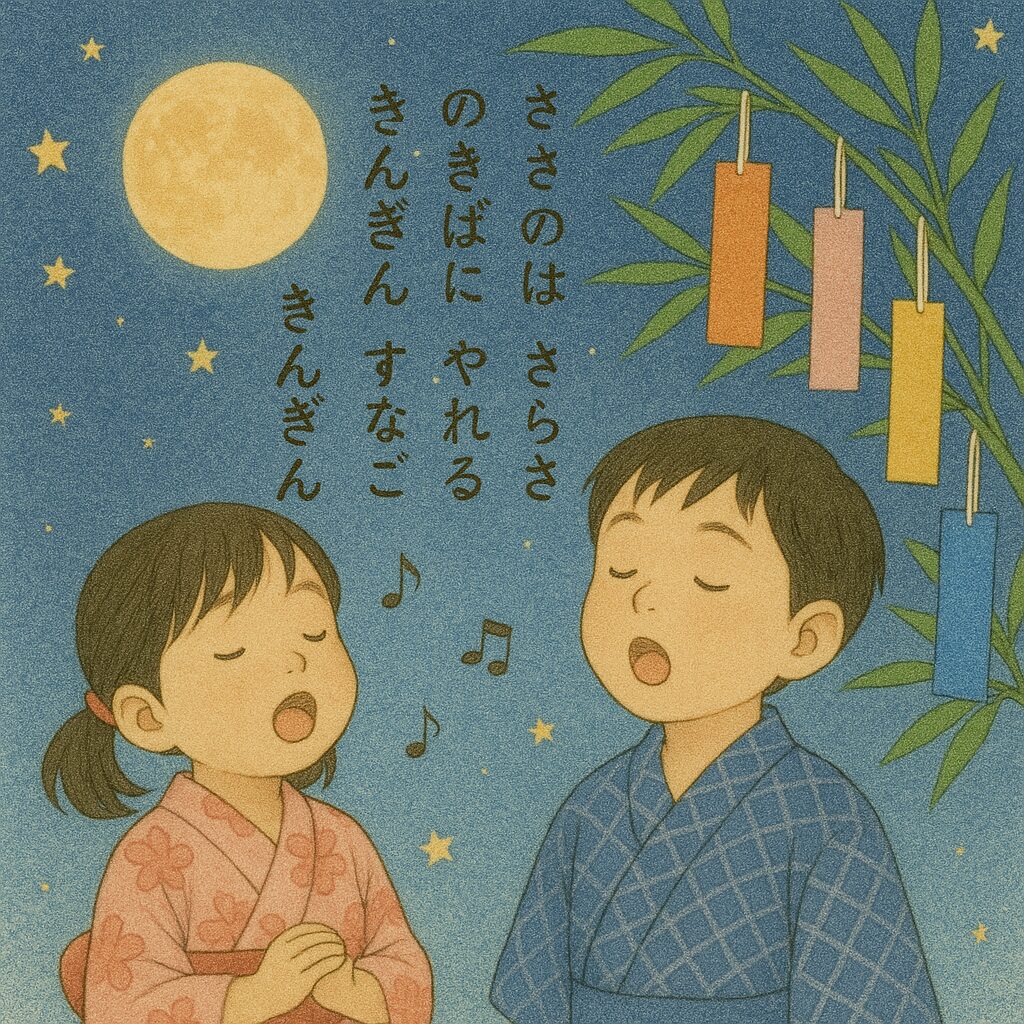

夏の夜空を見上げると、ふと口ずさんでしまう「ささのは さらさら〜」。七夕の季節になると、誰もが一度は耳にしたことがある国民的な歌「たなばたさま」ですね。私も子供の頃、意味もよくわからずに歌いながら、短冊に「ゲームがほしい」なんて書いた思い出があります。でも、この何気なく歌っている歌には、実は私たちが思っている以上に、とてつもなく深く、壮大な世界が隠されていることをご存知でしたか?

この記事では、有名な七夕の歌「たなばたさま」の歌詞に込められた本当の意味から、作者をめぐるミステリー、そしてウワサの「3番」の歌詞の真相、さらには他にもある七夕の名曲まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、今年の七夕はきっと、これまでとはまったく違う、より感動的な一日になるはずです。

-

童謡「たなばたさま」の美しい歌詞一言一句に隠された、本当の意味がわかる。

-

願い事を書く「五色の短冊」が、古代中国の壮大な思想に基づいていることがわかる。

-

歌が生まれた背景や、作詞者が誰なのかという複雑なミステリーの真相に迫る。

-

多くの人が知っている「幻の3番」の歌詞が、なぜ生まれたのかがわかる。

-

「たなばたさま」以外にも、七夕を彩るいろいろな歌や名曲を知ることができる。

七夕の歌「たなばたさま」の歌詞とその意味を徹底解剖

「たなばたさま」は、日本で最も親しまれている七夕の歌です。その魅力は、子供でもすぐに覚えられるシンプルな言葉と、美しいメロディにあります。しかし、その短い歌詞の中には、一つひとつに深い意味と日本の美しい文化が凝縮されています。ここでは、歌詞を一行ずつ丁寧に読み解き、そこに隠された世界を探っていきましょう。

1番の歌詞に描かれる、美しく神聖な夜の風景

1番の歌詞は、七夕の夜の静かで美しい情景を描き出しています。まるで一枚の絵画のように、聴く人の心に懐かしい風景を思い起こさせます。

「ささのは さらさら」に隠された神聖な意味

この歌の冒頭は、「ささのは さらさら」という、風に揺れる笹の葉の音から始まります。この「さらさら」という言葉は、ただの音の表現ではありません。これは、涼しい夜風が吹き抜ける感覚や、笹の葉が触れ合う心地よい音、そしてその場の空気が清められていくような、神聖な雰囲気まで私たちに伝えてくれます。

実は、笹は古くから、神様を天からお迎えするための特別な植物(依り代)と考えられてきました。昔の人々は、笹の葉が「さらさら」と立てる音そのものが、神様を呼び寄せる合図だと信じていたのです。つまり、この一行だけで、七夕という行事が神様をお迎えする神聖な儀式であることが表現されています。

「のきばに ゆれる」が呼び起こす日本の原風景

次に続く「のきばに ゆれる」という歌詞。「軒端(のきば)」とは、家の屋根が壁から少し出っ張っている部分のことです。今ではあまり見かけなくなりましたが、昔ながらの日本家屋には必ずありました。この一言が、私たちにどこか懐かしい「日本の夏」のイメージを思い起こさせます。

この軒端に七夕飾りを吊るすという習慣は、昔の人々の暮らしが、いかに季節の移ろいと密接に結びついていたかを示しています。私も田舎の祖母の家で、縁側の軒下に七夕飾りを吊るした経験があります。家の中と外の境界が曖昧で、自然を身近に感じられたあの頃の記憶が、この歌詞を聴くと鮮やかによみがえります。

「おほしさま きらきら 金銀砂子(きんぎんすなご)」という最高の褒め言葉

歌は夜空へと視点を移し、「おほしさま きらきら」と歌います。星を「お星さま」と呼ぶことで、子供の純粋な憧れや尊敬の気持ちが伝わってきますね。そして、続く「きんぎん すなご」という言葉こそ、この歌の美しさを際立たせる天才的な表現です。

「砂子(すなご)」とは、金箔や銀箔を砂のように細かく砕いた粉のことで、蒔絵(まきえ)や日本画といった伝統工芸で、きらびやかな装飾を施すために使われるものです。つまりこの歌詞は、夜空に輝く無数の星々を、人間が作り出した最高級の芸術品に例えているのです。このたった一言で、七夕の夜空が、ただの自然現象ではなく、壮大で高貴なアート作品へと昇華されています。

2番の歌詞で描かれる、子供の願いと宇宙との交信

2番では、物語の視点が、美しい風景を眺める「観察者」から、儀式に参加する「主人公」へと移り変わります。

「ごしきの たんざく わたしが かいた」という主体性の芽生え

「ごしきの たんざく わたしが かいた」という歌詞は、この歌の核心部分です。ここで初めて「わたし」という主人公が登場し、子供が自らの手で願い事を書くという、能動的な行動が示されます。壮大な宇宙の物語の中に、個人の小さな、しかし大切な願いが刻まれる瞬間です。

この「わたしが かいた」というフレーズがあるからこそ、この歌はただの風景描写ではなく、私たち自身の物語になります。七夕という伝統行事に、子供が主体的に関わることの大切さを教えてくれます。そして、この「五色の短冊」という言葉が、次に解説する、さらに奥深い世界への扉を開く鍵となるのです。

「おほしさま きらきら そらから みてる」に込められた希望

歌の最後は、「おほしさま きらきら そらから みてる」という言葉で締めくくられます。1番では美しさの対象だったお星さまが、ここでは人格を持った「観察者」へと変化します。

この「みてる」という言葉には、ただ見ているだけでなく、優しく見守り、すべてを理解してくれているような温かい眼差しが感じられます。自分の願い事を書いた短冊を、空の上の誰かが見ていてくれる。この感覚が、私たちに大きな安心感と希望を与えてくれます。遠い宇宙が、自分の個人的な願いに応えてくれる親密な存在に変わる瞬間であり、この歌が世代を超えて愛される最大の理由の一つと言えるでしょう。

七夕の歌と「五色の短冊」の深い意味|願い事が叶う色の選び方

「たなばたさま」の歌詞にも登場する「五色の短冊」。なぜ七夕の短冊は、カラフルな五つの色なのでしょうか?実はこれ、単に飾りをきれいに見せるためだけではありません。この五色には、古代中国から伝わった「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」という、壮大な宇宙の法則が関係しています。この七夕の歌の背景にある哲学を知れば、願い事の書き方も変わるかもしれません。

陰陽五行説とは?宇宙のすべてを表す5つの色

陰陽五行説とは、この世界のあらゆるものは「木・火・土・金・水」の5つの元素(五行)から成り立っており、それらが互いに影響し合いながらバランスを保っている、という考え方です。そして、七夕で使う短冊の「青・赤・黄・白・黒(紫)」の五色は、この五行にそれぞれ対応しているのです。

自分の願い事の内容に合った色の短冊を選ぶことで、その願いが天に届きやすくなると信じられてきました。

願い事別!短冊の色の選び方

青(緑)の短冊:「仁」の心・成長を願う

意味: 「木」の気を持ち、成長や才能開花をサポートします。「仁(思いやり)」の徳も司るため、人として成長したいという願いに。

願い事の例: 「字が上手になりますように」「苦手な科目を克服できますように」

赤の短冊:「礼」の心・感謝を伝える

意味: 「火」の気を持ち、情熱やエネルギーを象徴します。「礼(感謝・礼儀)」の徳も司るため、ご先祖様や両親への感謝の気持ちを書くのに最適です。

願い事の例: 「いつもありがとう」「おじいちゃん、おばあちゃんが元気でいますように」

黄の短冊:「信」の心・人間関係を良くする

意味: 「土」の気を持ち、安定と信頼を表します。「信(信頼・誠実)」の徳を司るため、友人関係や人間関係を大切にしたいという願いに。

願い事の例: 「友達とずっと仲良くいられますように」「新しいクラスで友達ができますように」

白の短冊:「義」の心・目標達成を誓う

意味: 「金」の気を持ち、決断力や正義感を高めます。「義(義務・正義)」の徳を司るため、ルールを守ることや、固い決意を立てる願いに。

願い事の例: 「毎日かならず宿題をします」「部活の大会で優勝したい」

黒(紫)の短冊:「智」の心・学業成就を願う

意味: 「水」の気を持ち、知性や冷静さを与えます。「智(知恵・学問)」の徳を司るため、勉強や習い事の上達を願うのに最も適しています。

願い事の例: 「テストで100点がとれますように」「ピアノがもっと上手になりますように」

糸から紙へ。願い事の形の移り変わり

この五色の風習は、もともとは機織りの名人だった織姫にあやかり、裁縫が上手になるようにと「五色の糸」をお供えしていたのが始まりです。

しかし、江戸時代になり、寺子屋などで読み書きが庶民にも広まると、糸を飾る風習は、自分の願いを直接書き込める「紙の短冊」へと変わっていきました。これは、人々が神様に願う内容が、特定の技術の上達だけでなく、もっと個人的で多様なものへと広がっていったことを示しています。

五色の短冊に願い事を書くという行為は、自分の心の中にある個人的な想いを、宇宙の大きな法則と結びつける、とてもロマンチックな儀式です。私もこの記事を書きながら、今年はどの色の短冊にどんな願いを書こうかと考えています。ただ漠然と願うのではなく、色の意味を知って書くことで、より一層、自分の願いに真剣に向き合える気がしますね。

いろいろな説が!七夕の歌「たなばたさま」誕生の秘密と作者の謎

多くの人に愛される七夕の歌「たなばたさま」。その優しく穏やかなメロディとは裏腹に、この歌の誕生には、戦争という時代の影と、作者をめぐる複雑な人間ドラマが隠されています。一体、この歌はいつ、誰が、どのようして作ったのでしょうか。そのミステリーに迫ります。

歌が生まれたのは戦争の足音が聞こえる時代

この歌が世に出たのは、昭和16年(1941年)。日本が戦争へと突き進んでいった、非常に緊張感の高い時代でした。この歌は、当時の「国民学校」という新しい制度の小学校で使われる音楽の教科書『うたのほん 下』のために、文部省(今の文部科学省)の主導で作られた「文部省唱歌」の一つです。

国が主導して作られた歌というと、少し堅苦しいイメージがあるかもしれません。実際に、当時の教科書は、子供たちに愛国心などを教えるという目的も持っていました。しかし、そんな時代だからこそ、この「たなばたさま」のような、日本の美しい伝統や、子供の純粋な願いを歌う曲が作られたのかもしれません。そこには、平和な未来への切実な祈りが込められていた、と考えることもできます。

作者は誰?3人の人物と錯綜する証言

この七夕の歌の誕生には、主に3人の人物が関わっています。そして、誰が本当の「作詞者」なのかを巡って、長年、様々な説が飛び交ってきました。

-

権藤はなよ(ごんどう はなよ): 主要な作詞者とされる女性。山梨県出身の小学校教師で、有名な童謡詩人・野口雨情の弟子でもありました。

-

下總皖一(しもおさ かんいち): 作曲者。埼玉県出身の作曲家で、日本の音楽教育の基礎を築いた偉大な人物です。

-

林柳波(はやし りゅうは): 「補作詞者」とされる人物。詩人であり、教科書の編集委員という、いわば文部省側の有力者でした。

この歌の作詞者について、なぜ話が複雑になっているのでしょうか。主な説は以下の通りです。

「たなばたさま」作詞者論争の3つの説

補作説(通説): 権藤はなよが書いた元の詩を、教科書に載せるにあたって林柳波が手直しした、という説。

文部省依頼説(対立説): 権藤はなよの親族が主張する説。はなよが文部省から直接依頼を受けて、完全に新しく作詞したもので、林柳波は一切関わっていない、というもの。

一語修正説: 作曲者の下總皖一が、曲の盛り上がりを考えて、2番の「きらきら おほしさま」を「おほしさま きらきら」と入れ替えるよう提案しただけ、という説。

なぜこんなに複雑になったのか?

この混乱の最大の原因は、この歌が最初に教科書に載ったとき、「作者名が一切書かれていなかった」ことにあります。戦時下では、個人の名前よりも「国」や「文部省」といった組織が優先されたためです。

戦後になってから、民間の教科書会社が作者名を載せようとした際に、情報が錯綜し、最初に林柳波の名前だけが載ってしまったことが、混乱の始まりでした。権藤はなよは教科書編集の「外部」の人間、林柳波は「内部」の人間だったという力関係も、この問題を複雑にした一因かもしれません。

私自身、この背景を知ったときは非常に驚きました。あんなに清らかで美しい歌の裏に、こんなにも人間的な、そして時代に翻弄されたドラマがあったとは。この事実を知ることで、歌の持つ平和へのメッセージが、より一層重く、尊いものに感じられます。現在では、「権藤はなよ 作詞/林柳波 補作詞」という形で併記されるのが一般的になっています。

七夕の歌の「3番」は存在する?幻の歌詞と、いろいろな七夕ソング

「たなばたさま」を歌っていると、「実は3番まであるんだよ」と聞いたことがある人はいませんか?この七夕の歌には、公式な記録にはない「幻の3番」が存在すると言われています。ここでは、その3番の歌詞の正体と、他にもある七夕をテーマにしたいろいろな名曲をご紹介します。

「幻の3番」の歌詞とその正体

まず結論から言うと、作詞者の権藤はなよと作曲者の下總皖一が作った公式な「たなばたさま」は、2番までで完結しています。3番は存在しません。

では、多くの人が知っている3番の歌詞とは何なのでしょうか。最も有名で、よく歌われているのが以下の歌詞です。

幻の3番とされる歌詞の例

ささのは さらさら

のきばに ゆれる

おほしさま きらきら

ぎんいろ あまのがわ

(※上記は一例で、細部が異なるバージョンも多数存在します)

この歌詞は、1番とよく似ていますが、最後に「天の川」という、七夕の物語に欠かせないキーワードが登場するのが特徴です。公式の歌詞には「天の川」が出てこないため、物語を完結させたいという人々の自然な気持ちから、後から付け加えられたと考えられています。

これは、誰か一人が作ったというよりは、保育園や幼稚園の先生、あるいは子供たちが歌い継いでいく中で、自然発生的に生まれて広まっていった「現代の民話」のようなものなのです。私が子供の頃に歌っていた3番も、まさにこの歌詞でした。公式ではないと知って少し寂しい気もしますが、それだけこの歌が愛され、みんなの手で育てられてきた証拠だと思うと、なんだか温かい気持ちになります。

「たなばたさま」だけじゃない!いろいろな七夕の歌

七夕の夜を彩る歌は、「たなばたさま」だけではありません。星空や願い事をテーマにした、いろいろな名曲があります。

子供たちに人気の童謡・唱歌

-

「きらきら星」: フランスの民謡が原曲で、世界中の子供たちに愛されている星の歌の定番です。シンプルなメロディは、私たちが星に親しむ第一歩と言えるでしょう。

-

「お星さま」: 「おほしさまが ピカリ おはなししてる」という可愛らしい歌詞で始まる歌です。夜空の星が、まるで生きているように感じられる、心温まる一曲です。

-

「たなばたの夜」: 「♪笹の葉ゆれたら 彦星さまが〜」という歌詞で、七夕の物語をわかりやすく歌った手遊び歌。保育の現場などでよく歌われています。

J-POPにもある七夕・星空ソング

七夕が持つ「年に一度の再会」「星に願う恋」といったロマンチックなテーマは、現代のアーティストにも多くのインスピレーションを与えています。

-

B’z 「今夜月の見える丘に」: 直接的な七夕の歌ではありませんが、大切な人に会いたいと願う気持ちが、夜空の情景と共に描かれています。

-

miwa 「夜空。」: 遠く離れた相手を想う、切ない気持ちが星空をテーマに歌われています。

-

RADWIMPS 「夏のせい」: 夏の夜の特別な高揚感や、天の川のイメージが歌詞に織り込まれており、七夕の季節に聴きたくなる一曲です。

このように、七夕というテーマは、古い童謡から最新のJ-POPまで、時代を超えて様々な形で歌い継がれています。「たなばたさま」は、その広大な音楽の星座の中心で、ひときわ明るく輝き続ける特別な星のような存在なのです。

よくある質問(FAQ)

ここでは、七夕の歌に関するよくある質問にお答えします。

Q1: 七夕の有名な歌の名前は何ですか?

A1: 最も有名な七夕の歌は、文部省唱歌の「たなばたさま」です。「ささのは さらさら」という歌い出しで知られ、日本中の誰もが知る国民的な童謡です。

Q2: 七夕の歌「たなばたさま」の歌詞の意味を教えてください。

A2: 歌詞は、1番で笹の葉が揺れる神聖な夜の風景と、星空の美しさを「金銀砂子」という芸術的な言葉で表現しています。2番では、子供が主体的に「五色の短冊」に願い事を書き、その願いを空の上の「お星さま」が優しく見守っている、という希望に満ちた物語が描かれています。

Q3: 七夕の歌「たなばたさま」には3番があるのですか?

A3: いいえ、公式には「たなばたさま」は2番までしかありません。一般的に知られている3番の歌詞は、公式の歌詞にはない「天の川」を登場させるなど、物語を補完するために後世の人々によって作られ、自然に広まったものと考えられています。

Q4: なぜ七夕の短冊は五色なのですか?

A4: 短冊の五色(青・赤・黄・白・黒)は、古代中国の「陰陽五行説」に基づいています。それぞれの色が「木・火・土・金・水」という元素に対応し、学業成就や人間関係など、願い事の内容に合った色を選ぶと願いが叶いやすくなるとされています。

Q5: 七夕の歌には、どんな種類のものがいろいろありますか?

A5: 「たなばたさま」の他にも、定番の「きらきら星」や、可愛らしい歌詞の「お星さま」、手遊び歌の「たなばたの夜」など、子供向けの歌がたくさんあります。また、現代のJ-POPにも、七夕や星空をテーマにしたヒット曲が数多く存在します。

Q6: 「たなばたさま」の作詞者は誰ですか?

A6: 主要な作詞者は、山梨県出身の童謡詩人・権藤はなよ(ごんどう はなよ)とされています。ただし、教科書に載せる際に林柳波(はやし りゅうは)が手直しをしたという説もあり、現在では「権藤はなよ 作詞/林柳波 補作詞」と併記されるのが一般的です。

まとめ:歌の意味を知って、今年の七夕を特別な一日に

画像:世代を超えて受け継がれる七夕の風景

今回は、国民的な七夕の歌「たなばたさま」を、歌詞の意味から誕生の背景、幻の3番の謎まで、徹底的に深掘りしてきました。

何気なく口ずさんでいたこの歌が、実は、

-

神様をお迎えする神聖な儀式の歌であること

-

夜空を最高級の芸術品に例える、洗練された歌詞であること

-

五色の短冊に、壮大な宇宙の法則が隠されていること

-

戦争という緊張した時代に、平和への祈りを込めて作られたかもしれないこと

など、知れば知るほど奥深い世界を持っていることがお分かりいただけたかと思います。

この歌が80年以上もの間、世代を超えて歌い継がれてきたのは、単にメロディが美しいからだけではありません。子供のささやかな願いが、大きな宇宙に見守られているという、普遍的で希望に満ちたメッセージが、私たちの心の琴線に触れ続けるからです。

この記事を読んでくださったあなたは、もう「たなばたさま」を今までと同じようには聴けないはずです。今年の七夕は、ぜひ、この歌に込められた一つひとつの言葉の意味を噛みしめながら、夜空を見上げてみてください。そして、あなたの願い事を、心を込めて短冊に綴ってみませんか。きっと、お星さまが優しく、あなたの願いを見守ってくれることでしょう。