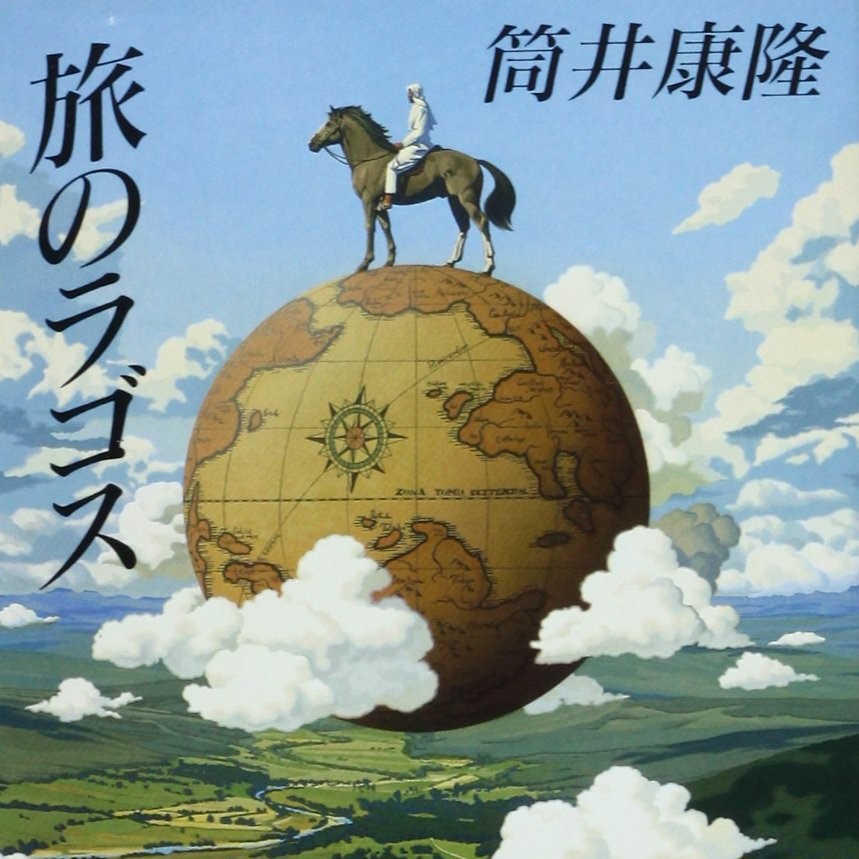

小説「旅のラゴス」の超あらすじ(ネタバレあり)

小説「旅のラゴス」のあらすじをネタバレ込みで紹介!ガチ感想も!

この作品は高度な文明が失われた世界を舞台にしています。だけど単なる冒険活劇ではなく、物語の根底には「人生は旅のようなものだ」という哲学的な問いが流れている印象です。私も初めは「なんだか難しそう」と身構えましたが、読み進めるうちに不思議と引き込まれ、気づけば登場人物たちと一緒に世界を巡っていました。

この物語の主人公は北から南へ、また南から北へと旅を繰り返す人物で、過酷な運命に振り回されながらも一歩ずつ進んでいきます。しかも途中で奴隷になるわ、王として祭り上げられるわと波乱万丈。そんな姿が「自分の生き方って何だろう?」と考えさせてくれるんです。

それにしても、本書を読んでいると不思議な情景が次々登場するのも魅力のひとつ。集団でいきなり別の場所に移動できたり、壁をすり抜けたりと、ちょっと幻想的な雰囲気もあるんですよね。だけど、その超常現象がただのご都合主義ではなく「人類がかつて失った文明の代償」という設定に紐づいているのが独特です。

ここでは大まかな導入を押さえつつ、後ほど詳しいあらすじや感想をお伝えします。物語全体がゆったりと進む印象ながら、読後には「自分もどこかへ旅立ちたい」と思わせてくれる、不思議なパワーに満ちた作品です。

小説「旅のラゴス」のあらすじ

この作品では、突如として高度な文明が失われた世界が舞台となります。かつて科学が発達していた名残は一部にしか残っておらず、多くの人々は素朴な生活を余儀なくされているのです。ただし、文明が失われた代わりに、人間には特殊な力が芽生えています。集団での瞬間移動や壁抜けなど、現実離れした能力を使う人々が当たり前に存在するんですね。

主人公は北から南まで果てしなく旅をする人物で、最初から最後まで落ち着く暇がありません。道中では奴隷としてとらえられ、つらい労働に従事させられることもあれば、思わぬきっかけから王として祭り上げられることも。あまりにも極端な境遇ですが、どちらの立場になっても彼は同じように淡々と旅を続けるんです。

さらに彼が旅をやめない理由として、先祖が残した書物を探しているという背景が描かれます。膨大な文献や記録に目を通し、かつて存在したであろう高度文明の実態を学ぶことで、新しい時代を築こうと考えているんですね。ある場所ではコーヒーの実を発見して地域経済を変化させるなど、学んだ知識を生かす場面も登場します。

とはいえ、本当の意味で彼を突き動かしているのは「人に会うこと」や「未知のものを知ること」なのかもしれません。奴隷生活をともにした仲間、献身的に世話をしてくれる女性、そして再会を誓った昔の恋人など、多くの出会いが主人公の旅を彩ります。しかし、どんな出会いも別れも通過点であり、最後はやはり次の目的地へ向かっていく。その一見淡泊にも見える姿勢が、この物語の根幹と言えるでしょう。

小説「旅のラゴス」のガチ感想(ネタバレあり)

ここから先は物語の核心にも踏み込むため、読む方によっては驚きの展開が含まれます。まだ未読で楽しみにしている方は、タイミングを見計らってご覧いただければと思います。とはいえ、この作品は大きな「仕掛け」よりも「旅の過程」そのものを味わうタイプなので、あらかじめ内容を知っていても読後に得るものは多いと感じました。

主人公の旅は、集団転移という突然のワープに巻き込まれるところから始まります。北の土地で暮らしていたはずが、いきなり南の未知なる地域に放り込まれ、そこでは奴隷としてこき使われる羽目に。読者としては「なんでこんな目に!」と思わず叫びたくなりますが、主人公はいたって冷静。もともとフットワークが軽い性格なのか、「まあ、そんなこともあるだろう」くらいのテンションで受け止めているように見えます。ここが普通の冒険小説との大きな違いで、彼はトラブルに巻き込まれても「怒り狂う」とか「自暴自棄になる」ということがあまりありません。

とはいえ、ただノホホンとしているわけでもなく、奴隷仲間との連携や、自身の学んだ知識を駆使して次々と局面を打開していくんですよね。たとえば地下の銀鉱に囚われていたときは、共に苦労を分かち合った女性と事実上の夫婦状態になる場面があります。長い年月をかけて少しずつ脱出の糸口を探り、ついに外界へ戻ることに成功するわけですが、そこで女性は「一緒に生きていきたい」と涙ながらに訴えます。ところが主人公は「悪いが俺は先へ行くよ」という感じでサラリと別れを告げてしまう。えっ、そこまで苦労を共にしておきながら?と驚く読者もいるかもしれませんが、これこそが彼のブレなさでもあります。

旅を続ける中で、主人公は何度も「知識の宝庫」に出会います。たとえば先祖の記録が大量に残されているドームのような場所で、農業から医学、政治哲学に至るまで様々な分野を身につけるんです。その後、経済を発展させる要としてコーヒーを見つけ出し、ついには村を王国にまで押し上げる手腕を発揮します。ところが王様の座に収まるどころか、彼は「もう満足したから、次に行くよ」と言わんばかりに王国を去ってしまう。ロマンスも同様です。愛を捧げてくれる女性と家庭を築いても、「旅が呼んでいる」というような感覚でフラッと消えてしまうんですね。

一見すると身勝手なようにも見えますが、そこには主人公なりの人生観があるんだと感じました。それは「人はどんな状態になろうとも、また次の地点を見つけて歩み出すもの」という考え方に近い気がします。奴隷として拘束されようが王として崇められようが、彼にとってはどちらもひとつの道程にすぎない。安心できる居場所に留まりたいという人間の当たり前の願望をあっさり手放し、「学んだことは共有した、じゃあ次へ」と動き出す主人公の姿は、ある意味で誰もが心の片隅に秘めている「冒険心」や「自由への憧れ」を体現していると言えるかもしれません。

そして物語のクライマックスは「氷の女王」という存在に集約されます。かつて主人公が若い頃に想いを寄せた女性が、伝説のように語り継がれる氷の地で女王になったらしい……という噂を耳にし、彼は再び未知の領域へ旅立つわけです。でも本当にその女性=氷の女王なのか? 実在するのか? そもそも生きているのか? 何もはっきりしないまま、主人公は迷いなく行くんですよね。「確かめるために行く。それでダメならそれまでだ」という潔さというか、諦念めいた強さというか。「ここまで走ってきた俺の旅は、まだ終わっていない」という覚悟に満ちていて、とても印象的です。

結局、本作は主人公が氷の森へ消えていくところで幕を閉じます。再会を果たしたのか、幻想だったのか、そこは読者に委ねられているんですね。賛否はあると思いますが、私はこの曖昧さにこそ大事な意味があると考えています。もし再会が描かれていれば「めでたしめでたし」で終わるかもしれませんが、それでは主人公が歩んできた「終わりなき旅」というテーマが薄れてしまう気がするんです。目的がどこかにあってたどり着くのではなく、たとえ目的を失ってもなお進む。その「歩み続ける姿勢」こそが本作の本質じゃないでしょうか。

また、物語の中には人間社会の問題もさりげなく織り込まれています。奴隷制度が当たり前に存在していたり、一気に文明を発展させることのリスクを主人公が警告したりと、どこか現代の世界にも通じるような課題がいくつか浮き上がってくるんですね。筒井康隆さんならではの視点で、「人間は科学を持つべきなのか、それとも過度な発展は破滅を招くのか」といった壮大な問いが潜んでいます。読者によってはファンタジー色が強いと感じるかもしれませんが、実はしっかりと社会や人間のあり方を問いかけている作品でもあるのです。

さらに興味深いのは、主人公以外のキャラクターもなかなか個性的で、各自の人生観が垣間見える点です。脱出に成功した後も地下に残りたがる仲間や、主人公との約束を信じてひたすら待つ人など、ただの脇役と言い切れない味があるんですよね。そうした多様な人間模様を通して、私たちも「もし自分が同じ境遇に置かれたら?」と考えさせられます。「自由」と「責任」をどう両立させるのか、あるいは「安定した暮らし」と「未知への渇望」のどちらを優先すべきか……本作を読むと、いろんな葛藤が浮かび上がってくるんです。

そして個人的に強く印象に残ったのは、主人公の冷静さと博学さです。学んだ知識を必要な場所で惜しみなく提供し、地域の人々の暮らしを劇的に変化させる手助けをする。ところが自分だけが名声や富を得ることには頓着しないんですよね。自分が知り得た知識はみんなと分かち合う。それで世界が少しでも良くなるなら、あとは自分は行くべきところへ行く。それでいて押しつけがましさがないから妙に嫌味がない。そこに惹かれる人たちが次々に彼を慕うわけですが、同時に「なんであっさり去ってしまうの!?」と拍子抜けする方も多いかもしれません。

ただ、この作品を読んでいて思うのは、「旅の続き」というのは作品中だけのことではなく、読者の頭の中でも続いていくということです。最後まで読んでもはっきりしない部分や、細かい謎がいくつも残されているため、「あの人物は本当はどういう正体だったんだろう?」とか「氷の女王との再会は成功したのか?」など、あれこれ想像が止まらなくなるんですよね。そこがまた作中のテーマと呼応していて、まるで読者までが終わりなき旅をしているかのような感覚になるんです。

加えて、作者の文体が独特で、リアルな感情描写よりも淡々とした筆致が印象的です。これにより、壮大な世界観がかえって静謐に感じられるというか、ちょっと冷めた眼差しで世界を俯瞰しているような雰囲気が漂います。派手なアクションや怒涛のサスペンスを期待する方には物足りないかもしれませんが、しみじみと「生きるって何だろう?」と考えたいときには打ってつけだと思います。

まとめると、この作品は「壮大な旅をする主人公の人生模様」を眺めながら、「人はどんな道を選んでも、その先でまた新しい道が見える」というメッセージを受け取れる小説です。終盤にかけても目的がはっきりしないまま進むように見えますが、むしろそれこそが本書の骨格。人生に明確な答えやゴールがなくても、歩き続けることでしか味わえない景色があるのだと教えてくれます。読了後、妙に爽快で、「次はどこへ行こうか?」と考えたくなる一冊です。

まとめ

本書は、主人公が奴隷になったり王に担ぎ上げられたりと波乱の道を歩み続ける一方、結局はどんな環境にも留まらず「旅」を続ける物語です。終始のんびりしたテンションながら、その裏側には「人間は果たしてどこへ向かうのか」という問いが流れています。思わぬ苦難に立ち向かうシーンや、仲間との別れによる切なさもあって、読んでいるうちにしみじみと人生を見つめ直したくなりました。

ラスト付近では、大きな謎をはらんだ女性に会おうとする主人公の姿が描かれますが、結末は明示されません。それでも不満より、「ああ、人生ってこんなふうに歩き続けるものなんだな」と納得できる余韻が残るんです。自分にとって本当に大切なものは何なのか。便利さや地位に執着するばかりではなく、時には新しい景色を求めて出かけてみるのも悪くない。

読後はそんな前向きな気分になれると思います。長大な旅を一緒に体験するうち、自分の心の内側を探検している感覚にさえなってくるのが不思議です。大きな冒険を味わいたいけれど、あまり大げさな戦いや陰謀は求めていない。そんな方にこそぴったりの小説かもしれません。

人生をもう少し気楽に、でも深く味わいたいときに手にとってみてはいかがでしょうか。物語を通じ、旅をするように自分の世界を見つめ直す絶好の機会を与えてくれるはずです。