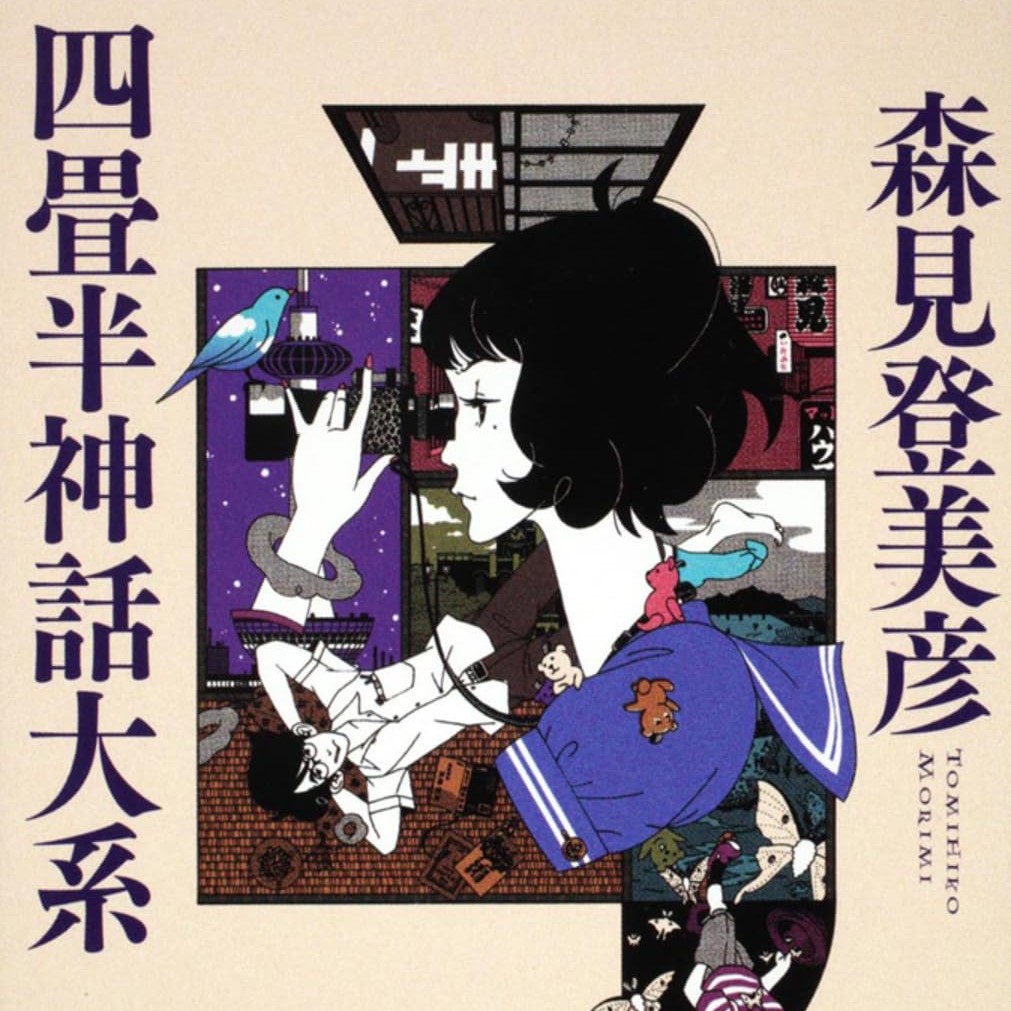

小説「四畳半神話大系」のあらすじをネタバレ込みで紹介!ガチ感想も!

本作は、“もしあの時、別の行動を取っていたら”という可能性をコミカルかつ深みのある視点で描き出した作品です。大学生の「私」がサークル選びをきっかけに、さまざまな平行世界へと足を踏み入れてしまう物語で、読めば読むほど「こうしておけばよかった」とうずうずする不思議な感覚にとらわれます。

舞台は京都、主人公はバラ色のキャンパスライフを夢見ながらも、なんだかんだで空回りする日常を送っている男子学生。そこへ登場する一筋縄ではいかない友人や謎めいた師匠、淡い恋の予感がする後輩女子など、多彩な登場人物が騒動を盛り上げます。

どの選択肢を選んでもうまくいかず、もはや正解のない迷路をさまようような内容ですが、気がつけば主人公だけでなく自分まで「本当に大切なものって何だろう?」と考え始めてしまうはず。これが本作の大きな魅力です。そんなわけで、もう結末がわかっても読まずにはいられない、そんな作品のエッセンスをこちらで存分にお伝えしていきます。

小説「四畳半神話大系」のあらすじ

主人公である「私」は大学生活に高い期待を抱いて入学します。ところが、気がつけば大学三年生になっていて、「こんなはずじゃなかった」とぼやきながら狭い下宿で過ごす毎日。どうしてこんなにも薔薇色にはならなかったのか――その原因をたどると、一回生の春に入ったサークル選びにさかのぼります。

「私」が一回生だった頃、山ほどあるサークル勧誘の中から映画サークルやソフトボールサークル、怪しい団体など複数の選択肢が浮上し、どれに入るかで人生が大きく変わる可能性がありました。しかし、選んだ先でも自分の思い描いた夢のような日々は来ず、どこかねじれてしまうのがこの物語の面白いところです。

さらに厄介なのが、小津という得体の知れない男の存在。サークルに関係なくどこにでも顔を出し、何かにつけて主人公を巻き込みます。その小津が崇拝する“樋口師匠”や、蛾が大の苦手な明石さんとの出会いもあり、「私」の四畳半生活はどんどん奇妙な方向へ転がっていくのです。

そして究極的には、自室が際限なく続く“無限四畳半”世界へ迷い込むという事態まで発生します。無数の選択肢が生み出すパラレルワールドを彷徨い続けながら、主人公は「本当に望んでいたものは何か?」をようやく見つけ出すことに。決して壮大ではないのに、どこか人生の真理を突かれたような後味を残す結末が、本作ならではの魅力と言えるでしょう。

小説「四畳半神話大系」のガチ感想(ネタバレあり)

四畳半という狭い空間に、これほど豊かなドラマを詰め込めるのかと驚かされるのが、この作品の大きな特徴だと思います。最初に読んだときは、「大学生活あるある」のバリエーションをちょっと誇張した程度の物語かと思いきや、読み進めるほどに「選択」と「後悔」が重層的に描き出されていて、結局は自分の人生観を揺さぶられるような体験になりました。

そもそも大学に入ってからの数年って、ある意味人生の分岐点だと思います。サークル、バイト、友人関係、恋愛、勉強、就活……と、あらゆる選択が目まぐるしく迫り、しかもどれが正解かわからない。それをネタにした物語は巷にたくさんありますが、本作は「もしあのとき別のサークルに入っていたら」という可能性を、まるで別世界として何度も描く点が斬新です。そしてどの道を選んでも、主人公は「こんなはずじゃなかった」と嘆く羽目になる。いかにも不条理ですが、そこが笑いを誘い、同時に妙にリアルでもあります。

実際、主人公が理想としている「薔薇色のキャンパスライフ」なんて言葉は、冷静に考えれば机上の空論というか、そんな都合のいい世界が現実にあるはずがありません。でも、自分も大学に入る前はどこかでそういう憧れを抱いていた気がして、「私」はまさに自分の分身なんじゃないかと感じるほどでした。特に、小津のようにちょっと危なっかしい友人に振り回される経験は、多くの人が身に覚えがあるんじゃないかと思います。あんなに突き抜けたキャラクターではないかもしれませんが、少なくとも周囲に“やたら面白いけど、ちょっと悪ノリが過ぎる人”は一人二人はいるはずですから。

その小津が主人公にもたらす影響は、いい意味でも悪い意味でもとても大きいように思えます。彼は一見ふざけているだけのトラブルメーカーですが、逆にいえば常識や枠にとらわれず、あるがままを楽しんでいる人物ともとれます。時々は容赦なく主人公を落とし穴に突き落とすような行動もとりますが、そのおかげで主人公は自分だけの価値観でガチガチに固まらず、別の視点に気づくきっかけを得ているのです。一方、謎の“樋口師匠”は大学何回生なのかも分からない仙人のような存在として現れ、「今の自分以外にはなれない」という主旨の言葉で、主人公を諭す役割を果たします。そこには人生の深い示唆が詰まっていて、小津の破天荒さと対になるメッセージ性があると感じました。

物語終盤で顕著なのが、主人公が「もう何も選ばない」という絶望の極みに陥ってしまい、結果として四畳半が無限に続く世界に閉じ込められてしまう場面です。ここを読んだとき、精神的に落ち込んだときって自分の部屋から出たくなくなるし、人付き合いも面倒くさくなるあの感覚に重なるなと思いました。一歩外に踏み出さなければ新しい世界は見えないのに、自分で“外とのつながり”を切ってしまうような状態です。その内面世界が物理的に「どこへ行っても同じ四畳半が広がる」というかたちで描かれているのが、本当に巧みだと感じます。

さらに、無限に広がる四畳半の一室一室が別の並行世界の主人公の部屋だったという設定は衝撃的でした。要は、自分自身の選択が変わるたびに無数のパラレルワールドが生まれ、そこにはそれぞれ別の人生を歩む自分が存在している、ということです。自分だけが足踏みしているように見えて、他の可能性の中では多少なりとも充実しているはずの自分がいる……と考えると、ますます動けなくなるのもよくわかります。あまりに選択が多すぎると、逆に何も選べなくなる“意思決定の麻痺”ってやつですね。

しかし、最後の最後に主人公が「自分の目の前にあるチャンスをつかむ」という決断をした瞬間、あれほど出口の見えなかった四畳半世界から解放されるんです。このクライマックスは、読んでいて清々しさすら覚えます。主人公がずっと渡せずにいた明石さんのぬいぐるみを握りしめて立ち上がる場面は、長い長い逡巡を乗り越えて、ようやく行動に移す人間の力強さを感じさせてくれました。ここに、本作の最大のテーマが凝縮されているように思います。

つまり「どんなに考えても、過去には戻れない。選べなかった可能性を悔やむより、今ここでできることをやるしかないんだ」というメッセージです。もちろん、過去を振り返って「あれは失敗だった」と思うこと自体は悪いことではありません。でも、「こうすればよかった」と後悔するだけで止まってしまうと、何も始まらない。人はどうしても理想や憧れを抱くものですが、それらはしばしば実態のない幻であり、自分を本当に満たしてくれるかどうかはわかりません。むしろ、いま手の届く範囲にこそ、本当に必要なものがある――そう教えてくれる物語でした。

もう一つ、忘れてはならない登場人物が明石さんです。彼女は主人公が憧れる存在でありながら、決して高嶺の花というわけではなく、どこか普通の学生っぽさが残っている点が魅力的です。蛾が苦手で大騒ぎしてしまうシーンなど、人間くさい一面に親しみを覚えます。だからこそ、いざというとき彼女に一歩近づけない主人公のもどかしさが、とてもリアルに伝わってきました。手が届きそうなのに届かない、その距離感がキャンパスの甘酸っぱさを象徴しています。最後に主人公が勇気を出して行動することで、願いが叶うかどうかは読者のお楽しみですが、「踏み出すか踏み出さないか」でこんなにも世界が違って見えるのだな、という点は非常に考えさせられます。

読み終えた後、私は勝手に「もしあの時」を振り返り、思わず自分の青春時代の選択を総チェックしてしまいました。後悔がないと言えば嘘になりますが、そのときはそれなりに精一杯考えて出した結論だったわけで、振り返ってみればそれも自分の人生の糧になっています。作中の主人公も、たとえ空回りしようと、行動したからこそ何かしらの結果に繋がっているわけですよね。完全に正解という選択は存在しないかもしれないけれど、選び取って進んできた道が“自分”という存在を形づくっていると実感しました。

また、森見登美彦さんの文体は、独特の言葉選びやテンポ感が際立っていて、何気ない台詞ひとつにもセンスを感じます。ちょっとオーバーな修飾や、あり得ない比喩表現も多いのですが、それが逆に京都という土地の空気感と噛み合い、物語を一層魅力的にしている印象があります。京都の地名がポンポン登場するので、実際に行ったことがある人なら「あそこら辺かな?」と想像しながら読めるのも楽しいポイントです。

一方で、全編を通してちょっとだけ不穏で、抜け出せない迷路に迷い込んだような感覚も味わえます。それはまさに主人公の心境を反映した空気感とも言えそうで、読み手も一緒に「どうすればいいんだろう」と思いを巡らせることに。けれど、その混沌があるからこそ終盤のカタルシスが際立つので、「訳が分からない」と感じる部分も含めて、この作品の醍醐味だと感じます。

加えて、小津や樋口師匠といった脇役たちが放つ言葉の数々には、妙に説得力のある人生観がちりばめられています。特に樋口師匠は「今の自分以外にはなれない」という台詞をさらっと言ってのけるのですが、これが意外に重たいテーマです。無数の可能性を前にして、実際には人間はそんなに何にでもなれるわけじゃない。その不可能性をどう受け止めるかが、人生を前に進めるヒントになるというわけですね。偉そうに説教しているわけではなく、冗談みたいな軽い雰囲気で言うからこそ、妙にズシンと胸に響きます。

この作品は大学生が主人公の青春小説という枠に収まりきらない奥深さがあります。軽妙な会話やあり得ない展開で笑わせながらも、人が抱える後悔や希望、行動することの大切さをしっかりと描いているからです。読み終えたあと、「自分も何か行動しないと変わらないんだな」と奮い立たせられるようなパワーをもらえるのが、本作の魅力だと強く感じました。

もし「どうしても変わりばえのしない生活で退屈だ」と思っているなら、この物語はきっと刺激になるでしょう。なんせ主人公の四畳半暮らしは、多くの人が学生時代に抱えているモヤモヤをダイナミックに体現しているからです。しかも選択を誤っても、別の世界ではちょっと違う結果が待っているかも、という考え方は、どこか心強くもありますよね。人生はやり直しがきかないものですが、その代わり「今から変える」という道はいつでも開かれているのだと教えてくれている気がします。

これだけ色んな要素が詰まっていながら、文章は読みやすくテンポも良いので、物語として単純に楽しめる点も大きな魅力です。物理的に奇妙な現象が起きているのに、実際の京都の町並みとのギャップがいい味を出し、幻想と現実のはざまを体感できます。だからこそ後悔や希望、恋愛のもどかしさも、どこか身近なものに感じられるのかもしれません。

そして、作中にたびたび出てくる「コロッセオ」の比喩が示すように、人生にはいつも何かしらの戦いがあり、勝ち負けや優劣がつきまとうのが世の常です。ただ、その勝ち負けをどう捉えるかで世界の色は変わる。必死に勝負を挑むのか、そっと離れてみるのか、あるいは誰かと協力するのか――選択肢は多様ですが、結局は自分で決めなければ先へは進めません。本作は、そういった人生における決断の重要性を、かなりユニークな形で提示してくれる作品だと思います。

さらに言えば、「私」が最終的に踏み出す行動は、すごくシンプルな「好きな相手へ気持ちを伝える」ということでした。どんなに奇想天外な展開があっても、最後はそこに行き着くのがまた素敵です。大それた野望や大冒険ではなく、身近な人に好意を示す一歩こそが、あれほど閉塞感に満ちた四畳半の世界を打ち破るきっかけになるというわけですね。これはもう、読み手によっては恋愛に限らず、「仕事で少し勇気を出す」「友達に本音を言う」「新しい趣味を始める」といった小さな一歩にも通じるのではないでしょうか。

そんなふうに、読後は「よし、今の自分にできることをとりあえずやってみよう」と思わせてくれるのが、この作品の魅力の根源だと感じます。まさにリアルでもあり、不思議でもある世界が同居する、なんとも言えない味わい深さ。笑いと苦味、軽さと重さがうまく混ざり合った唯一無二の読書体験を、ぜひ味わってみてほしいです。もちろん、全編にわたり仕掛けられている独特の言葉遊びを楽しむのもおすすめ。クスリとさせられながら、気づけば人生哲学まで垣間見える――そんな多層的な面白さを持つ小説だと思います。

まとめ

四畳半の狭い部屋から、こんなに多彩な展開が生まれるのかと驚かされるのが「四畳半神話大系」の魅力です。主人公は“薔薇色の学生生活”を夢見ているのに、なぜかどの道を選んでもうまくいかず、最後は無限に続く四畳半の世界に閉じ込められます。しかし、その不自由さを逆手に取り、最終的には自分で一歩を踏み出すことで何かが変わるという爽快感も味わえます。

登場人物たちが放つ台詞はふざけたようでいて、実は「今の自分以外にはなれない」という現実を突きつける言葉ばかり。大学生活はもちろん、社会に出てからでも「もう一つの選択肢」を夢想しがちな私たちに「足元を見て動くことの大切さ」を説いているように思えます。

しかも、硬い説教くささはなく、むしろ笑ってしまうような軽妙な会話と奇想天外な設定で、読み手を飽きさせません。その一方で、人生の深い部分を見つめさせる鋭さも秘めているという絶妙なバランス感が特徴です。

「こんなはずじゃなかった」と嘆く日々でも、視点を変えてみれば意外と面白いことが転がっているかも。そんなメッセージが全編にわたり散りばめられた本作は、読むほどに元気をもらえます。狭い四畳半の先に広がる無限の可能性、あなたも体感してみませんか?