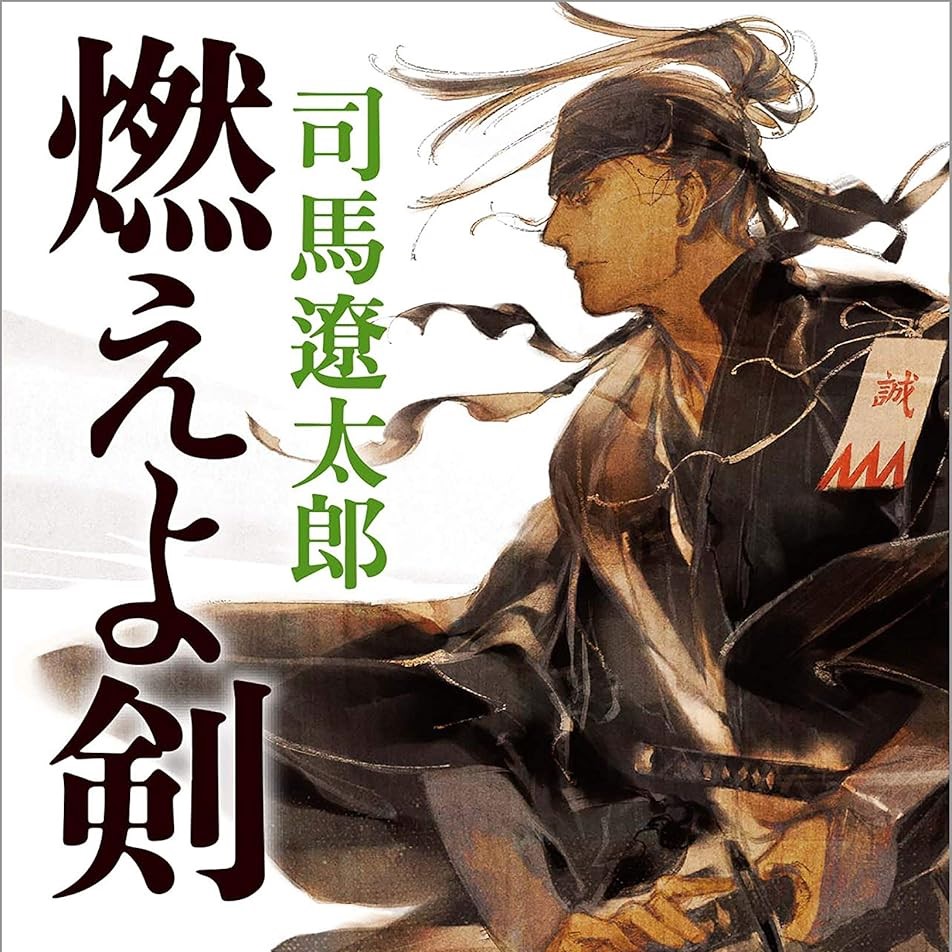

小説「燃えよ剣」のあらすじをネタバレ込みで紹介!ガチ感想も!

幕末の動乱期を背景に、武州多摩の“バラガキ”こと土方歳三が仲間とともに激動の時代を駆け抜ける物語として知られています。司馬遼太郎の手がけた作品群のなかでも特に人気が高く、岡田准一さん主演で映画化されたことでも話題になりました。自他ともに認める“剣の腕”を追求し、鋭い判断力で組織を律しながらも、どこか人間臭い土方の姿が鮮烈に描かれています。

新選組という剣客集団が結成から終焉までに何を見て、何を失っていったのか。その過程で浮き彫りになる武士道の在り方や、生き方そのものを問いかける深みが魅力です。登場人物同士の絆や対立、さらには女性との出会いと別れといった要素が詰め込まれ、情熱と悲哀がないまぜになった“幕末エンターテインメント”と言ってもいいでしょう。

ここでは、土方歳三が歩む運命の軌跡をおさらいしつつ、読後に胸を打つポイントを率直に語っていきます。歴史小説初心者でも引き込まれる迫力満載の物語なので、これから読む方も、すでに読んだ方も、いっしょに盛り上がっていきましょう。

小説「燃えよ剣」のあらすじ

物語は、武蔵国多摩の農村に生まれ育った土方歳三という若者から始まります。腕っぷしに自信はあるが、尊敬する近藤勇の門下に比べればどこか荒削り。そんな彼が、京都を警護するための浪士隊に参加することを決めた瞬間が運命の分岐点でした。歳三は“目立つ舞台”で自身の才覚を試したいという熱に突き動かされ、新選組へと身を投じることになります。

新選組は、尊皇派の急進的な動きを抑えるために結成された組織です。京都の治安維持を名目に、隊士たちは夜な夜な町を巡回し、危険分子の探索に明け暮れます。とりわけ土方は、厳格すぎるほどの局中法度を定め、違反者には容赦のない制裁を下す冷徹な副長として知られるようになりました。しかし、その裏には意外なまでの情深さや、仲間を想う心がしっかりと息づいていたのです。

やがて、池田屋事件をはじめとする大きな衝突を経て、新選組は京都最強の集団として一気に名をとどろかせます。しかし栄光の裏側では、メンバー内の思想対立や内部粛清など、血塗られたエピソードが続出。熱い志を掲げた同志が次々と離脱したり、命を落としたりするたび、土方は心を引き締めるように冷酷な判断を下す道を選んでいきました。

時代が大きく動き始めると、新選組は幕府軍として戦火の真っただ中へ飛び込んでいきます。近藤勇や沖田総司など、頼れる仲間を次々と失いながらも、土方は最後まで刀を握り続けた人物として描かれます。最期の地となる箱館(函館)での激戦は、新選組の終焉であると同時に、土方歳三という男が貫き通した誇りの物語として語り継がれる場面でもあるのです。

小説「燃えよ剣」のガチ感想(ネタバレあり)

ここからは、司馬遼太郎の独特の筆致を存分に感じられる長編の“熱”を語っていきます。壮大なスケールと緻密な人物描写、さらには時代背景までを一気に描ききる本書は、歴史小説好きはもちろん、多彩なエンターテインメントを好む方も惹きつける魅力を持っています。

以下、ざっくり五つのテーマで熱弁しますので、作品を読みこんだ方々と一緒に再確認するつもりで楽しんでいただければ幸いです。

1.“バラガキ”土方歳三のキャラクター造形

まず強く印象に残るのは、土方歳三が“田舎のならず者”から副長へ駆け上がり、最終的には一介の青年を超えた“軍略の天才”として覚醒する過程です。序盤、彼が地元の仲間と騒ぎを起こしながらも自分なりの正義感を抱いているエピソードがあり、そこで読者の心をぐっとつかんでくるのが巧みだと思います。いわば“ヤンチャで腕の立つ若者”が大舞台に出たとき、果たしてどんな成長を遂げるのか。そのワクワク感がたまらないわけです。

ただ、土方は決して一本気のヒーローではありません。局中法度の制定や、隊内の裏切り者への制裁といった冷厳な面を容赦なく見せつつ、その奥には極めて人間くさい孤独がうずまいています。仲間を厳しく戒める一方で、新選組の柱である近藤勇や、天真爛漫な沖田総司への強い愛着を隠せず、また恋愛面でもお雪という女性と深く結びつく。まるで、剣の達人でありながら心のどこかに“欠け”を抱え、そこを仲間と恋人との触れ合いで埋めていこうとする男のように見えるのです。

司馬遼太郎は、土方歳三をひとりの英雄として描くのではなく、あくまでも“剣を武器に時代を生き抜こうとした青年”として扱っています。これこそ、物語全体に人間味をもたらす大きなポイントではないでしょうか。“強さ”だけでなく“弱さ”も露呈させるからこそ、人の心を揺さぶるキャラクターになっているのだと思います。

2.近藤勇と沖田総司―友情が照らす新選組

新選組という組織の要となるのが、近藤勇、沖田総司、そして土方歳三の三人です。彼らの性格や立ち位置の違いが、組織の“化学反応”を生んでいるように見えるのが面白いところ。近藤はカリスマ性を備えながら、どこか世渡りが下手な熱血漢。沖田は剣術の天才でありながら少年のように純粋で、むしろ土方にとっての癒やしでもある存在として描かれます。

序盤から中盤にかけては、この三人が並び立っているだけで新選組が最強の集団に思えるほど勢いを感じます。しかし、やがて近藤が権力闘争に巻き込まれたり、沖田が病に伏せたりと、少しずつ歯車が狂いはじめる。そのバランスが崩れていく過程がまたなんとも切ないんです。読者としては、血にまみれた粛清の現場でも、彼らの間には確かな結束があったと信じたくなるのですが、時の流れは無情にも彼らを引き裂いていくわけですね。

とはいえ土方は、近藤が心折れかけたときにも、その背を支えるように冷静な判断を下す。沖田に関しては、まるで弟のように大切に思う気持ちが節々から感じられます。だからこそ、鳥羽伏見や流山といった戦場で、仲間を失っていくときの土方の心情は想像するだけで胸が痛む。と同時に、そんな過酷な状況を戦い続ける土方の姿が、“最後の侍”としての意地をより印象的に映し出しているわけです。

3.司馬遼太郎らしい歴史観と時代考察

司馬遼太郎作品を読むうえで外せないのが、いわゆる“司馬史観”とも呼ばれる独特の視点です。たとえば「池田屋事件が起こらなければ、明治維新はもっと早まっただろう」という定説に対し、本書では「逆に遅れた可能性がある」という解釈がさらりと挟まれています。これは、明治維新が単純な“旧体制からの解放”ではなく、多様な勢力や思惑が絡み合った複雑な転換だったことを示唆する、司馬流の視点です。

また、主人公の土方や近藤らがもともとは農民出身でありながら、幕府に仕える“武士”となっていく過程には、当時の日本社会の流動性と矛盾が凝縮されているようにも見えます。政治的には老舗の譜代大名などが失策を重ね、下層の出身者が新しい活躍の場を求めて京へ上る。そのリアルが、新選組の結成や隊士たちの運命に大きく影響している点も興味深いところです。

さらに、本書にはふっと登場しては消えていく人物が数多く描かれます。会津藩の林権助や幕府の大鳥圭介、さらには甲源一刀流の七里研之助など、どれも一瞬とは思えないほど鮮烈な印象を残して退場する。これこそ司馬遼太郎の筆が生み出す“グランドホテル形式”の妙味といえます。大河ドラマ的な群像劇の中で、主人公だけが輝くのではなく、それぞれの人物が独自の存在感を放つ。だからこそ、物語全体に奥行きと多面的な魅力が加わっているのではないでしょうか。

4.血と鉄の道を歩む新選組―その美学と残酷

新選組は、池田屋事件を契機に一躍有名になり、幕末の動乱の中でひときわ目立つ存在になりました。一方で、その実態は“暴力を厭わない集団”として、強権的な取り締まりを行う恐怖の象徴でもあったのです。芹沢鴨の粛清から始まり、離反した隊士への制裁や、伊東甲子太郎の暗殺など、内部抗争も凄惨を極めます。

しかし本書を読んでいくと、新選組という集団の暴力性だけに注目するのは、むしろ表面的だと感じます。土方の「おれはどこかが欠けた人間だ」という自嘲的な独白は、彼が覚悟の末に人を斬る道を選んだことを端的に語っているように思えます。要するに、彼らが血を流すのは、単なる好戦的な行為ではなく、“幕府のため”とか“武士の矜持”という大義名分を背景にした選択の結果なんです。その選択が正しかったのかどうかは、もちろん人によって解釈が分かれますが、“命を賭けた真剣勝負”に生きる姿は、まるで現代の私たちに「覚悟をもって何かをやっているのか?」と問いかけているようでもあります。

クライマックスの箱館戦争では、その問いかけが一気に“死”という極限へと収束していきます。仲間を失って、最後は土方ひとりが戦い続ける。その姿は無謀かもしれないけれど、同時に“人の命が焼き尽くされる瞬間にこそ生まれる美”をも象徴している気がします。大鳥圭介との対立や、周囲からの「なぜそこまで?」という疑問をよそに、土方は己の生き方を曲げない。そこに、幕末という歴史の転換期に生まれた英雄の“終焉の美学”を感じずにはいられません。

5.現代の読者へ投げかけるメッセージ

司馬遼太郎は1960年代にこの作品を世に送り出し、当時の読者を熱狂させました。しかし、本作が時を超えて読み継がれているのは、単に“史実を小説化した”からではなく、“いまを生きる私たちにも普遍的な問い”を投げかけているからだと思います。

土方歳三という男は、武士の家系でもなければ学問の道を究めたわけでもありません。それでも京都で腕を振るい、仲間とともに組織を作り上げ、最後まで自分が正しいと信じる戦いを続けた。その姿は、現代なら「自分で事業を立ち上げる」だとか「リスクを承知でチャレンジをする」という物語に通じるものがあるのではないでしょうか。

また、本書における時代の流れは、強大な幕府というシステムが古くなり、薩長などの新勢力が新しい時代を作ろうとするという“変革期”そのもの。その渦に巻き込まれながら必死にあがく新選組の姿は、“組織論”としても多くの示唆を与えてくれます。トップダウン型のリーダーシップ、弱みを突かれれば一瞬にして崩壊しかねない危うさ、そして忠誠心と裏切りの交錯。現代社会においても、人が集まり働く以上、組織には常にこうした問題が存在します。

そう考えると、司馬遼太郎が描く新選組や土方歳三の姿は、古い時代のエピソードでは済まされません。自分ならどう生きるか、自分が属する集団の中でどんな役割を果たすか―そうした問いをしっかり突きつけてくるのです。だからこそ、令和になった今でも色褪せず、多くの作家や読者が何度も戻ってくる作品なのだと思います。

読後には「強さだけでは生き残れない」「情けだけでも仲間は救えない」という相反する二つの事実が胸に突き刺さります。それでもなお、土方は最後まで刀を放り出さなかった。そこに、人間の尊厳と儚さの両方を感じさせるところが、本書最大の魅力ではないでしょうか。人間は弱い、それでも時代の荒波に立ち向かい、散り際まで誇りを失わなかった男の姿が、“本気で生きるとはこういうことだ”と語りかけてきます。

そして何度読んでも思うのは、土方がもしもう少し柔軟になれたなら、あるいは近藤勇や沖田総司が健在なままでいられたなら、まったく違う歴史の流れもあったかもしれないということです。しかし、それはあくまで“もしも”の話。土方や新選組はそうした“夢物語”を拒否し、破滅を覚悟で自分たちの信念を貫く。だからこそ、読者としては苦々しさも抱えながら、心を強く揺さぶられるのです。

司馬遼太郎の筆はそこにドラマを生みつつ、あくまで冷静な視点で物語を進めていきます。彼らが歩む血の道や死に様を美化しているわけではありません。しかし、幕末の京都や箱館の風景が目に浮かぶような筆致は読んでいて圧倒されるし、戦いと恋、命と夢のすべてが濃密に描かれた“歴史絵巻”としての迫力がとにかくすごい。いわば骨太なストーリーと繊細な人物描写を兼ね備えた作品こそが、司馬遼太郎の代表作として君臨し続ける理由だと感じます。

特に「砲煙」の最終章で、土方がかつての仲間の亡霊を見るシーンは印象的です。合理一辺倒だった男が、ついに非合理を受け入れ、死と隣り合わせになりながら振り返る過去の面影。そこには、もはや“勝敗”を超えた世界が広がっているようです。仲間が生きていればあんなことも言っただろう、こんなこともやっただろう―そんな“叶わぬもしも”を抱えながら、土方は散っていく。その瞬間に生まれる静かな感傷が、この作品全体を締めくくる最大の余韻となっています。

読み終わって振り返ると、土方歳三という男は単純に“剣の鬼”だったわけではなく、“何よりも仲間を愛し、その生き方を愛した男”だったのだなと、しみじみ思わされるわけです。だからこそ、その生き様にはいまの時代でも説得力があるし、多くの人の心を燃え上がらせる。司馬遼太郎が紡ぎ出したこの物語は、人が一瞬で散りゆく儚さと、その一瞬にこそ宿る光を映し出しているように感じます。

以上、かなり濃厚に書いてきましたが、個人的にはまさに“不朽の名作”という言葉がぴったりだと思います。何度読んでも、新たな発見と感傷が押し寄せてくる。この先もきっと、本書を手に取り、土方や仲間たちの声を聞きたくなる瞬間があるでしょう。そんな“リピート読み”を誘う魅力こそが、司馬遼太郎の力であり、「燃えよ剣」という物語の格別なところだと感じています。

まとめ

司馬遼太郎の「燃えよ剣」は、熱狂的なファンが多いのも納得の奥深さが詰まった歴史小説です。武州多摩の青年・土方歳三が、新選組として京都を舞台に剣をふるい、仲間たちと時代の奔流を泳ぎ抜く姿は、読むたびに胸を熱くさせます。単なるアクションや友情物語とは違い、幕末から明治維新にかけての転換期を驚くほど多角的に描き出している点も大きな魅力でしょう。

また、戦いや権力闘争だけでなく、主人公たちの心の揺れ動きや迷いまでもが克明に表現されているので、読むほどに登場人物それぞれが身近に感じられます。多彩な脇役が“ちょい登場”でも深い印象を残すのも司馬遼太郎作品ならでは。歴史に詳しくない方でも、土方や沖田、近藤らの熱くも切ないドラマにすんなり入り込めるはずです。

もし「幕末の歴史はなんだか複雑そう」と敬遠していたなら、逆に入門編としてもおすすめです。新選組というひとつの集団が台頭し、そして散っていく物語を軸にして、乱世の実態や人間同士のドラマを一望できるからです。

最終的には、土方歳三という男の誇りと愛情のかたちに心打たれるはず。凄絶な運命を受け入れながらも、最後の瞬間まで戦う姿に、現代を生きる私たちも多くのメッセージを感じるでしょう。何度読んでも新しい発見がある「燃えよ剣」、一度味わえば、その魅力にハマること間違いなしです。