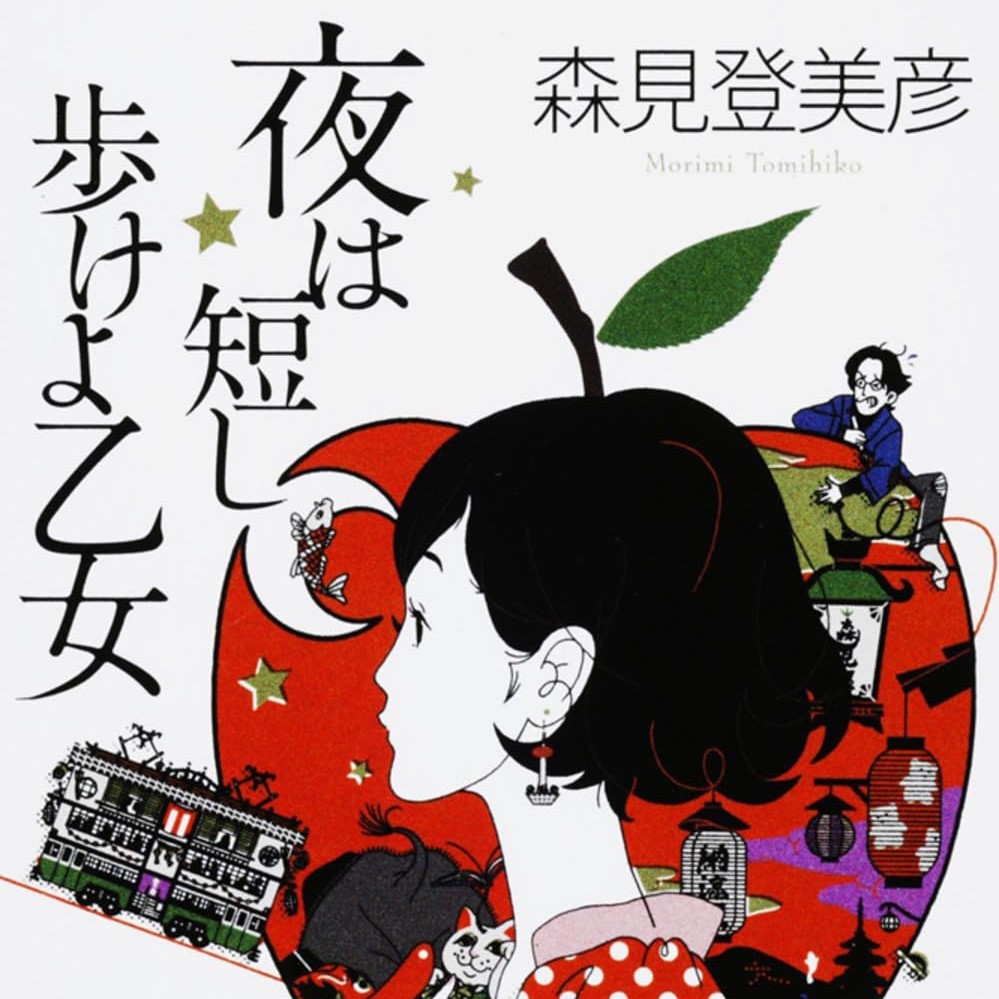

小説「夜は短し歩けよ乙女」のあらすじをネタバレ込みで紹介!ガチ感想も!

本作は、森見登美彦さんらしい京都を舞台とした奇妙で不思議な物語です。大学生の先輩が後輩の“黒髪の乙女”に想いを寄せ、あの手この手で“偶然”を装いながら接近するストーリーがベースになっていますが、その過程で現れるのは常識外れの人々と珍妙なイベントの連続。頭の中が「なんだこれ?」となりつつも、ページをめくる手が止まらない面白さがあるんです。しかも、独特の文章表現が妙にクセになるので、軽やかな会話劇やちょっと大げさな展開を読み進めるうちに、いつのまにか京都の街を一緒に歩いている気分になってしまいます。

作品全体がどこか浮世離れした舞台装置で彩られ、一晩中続く酒盛りや謎の組織、さらには竜巻が巻き起こる風邪騒動まで登場する始末。そこへ先輩の片思いがスパイスとして入るものだから、真面目に悩んでいるはずなのに楽しげな空気は絶えません。恋と奇天烈な騒動のバランスが絶妙で、読者の期待をくすぐってくれます。ここからは、そんな「夜は短し歩けよ乙女」の物語をざっくり紹介したうえで、実際に読んで感じた“本音”をたっぷり書いていきます。

小説「夜は短し歩けよ乙女」のあらすじ

物語は大学生の先輩が、同じクラブに所属する黒髪の乙女に淡い恋心を抱いているところから始まります。先輩は何とかして彼女に近づきたいと思い、飲み会や学内イベントなどで“偶然”をよそおって再会を狙います。しかし当の乙女はお酒大好き&探究心旺盛な性格で、先輩の気持ちにはまるで気づいていない風。夜の街へ繰り出しては怪しい人物と意気投合し、どんどん奥深い世界に突き進むのです。

そんな乙女が、あるときは“偽電気ブラン”の飲み比べに挑戦し、またあるときは下鴨神社の古本市で幻の絵本を探すなど、毎度のようにユニークな出来事に巻き込まれます。一方、先輩は“乙女がいる場所ならどこへでも”とばかりに必死で足を運ぶのですが、なぜかタイミングがずれたり運がなかったりで空回りばかり。時に奇妙な事件へ巻き込まれながら、決してあきらめようとはしません。

さらに秋の学園祭では、乙女がゲリラ演劇のヒロイン役に抜擢されるという大騒ぎが発生。学内には不可思議な組織や企画が存在し、先輩は事態を追いかけるどころか、さまざまな事情を知る友人に振り回されがちです。乙女はといえば、象の尻を模したオブジェに感動したり、学園祭事務局長や“パンツ総番長”なる人物と出会ったりしながら、どんどん伝説を更新していきます。

そんなバタバタが収束するかと思いきや、冬になると今度は風邪が猛威を振るい、まるで天変地異のような騒ぎが京都中で巻き起こります。ところが不思議なことに、乙女だけは風邪を引く気配がありません。そのすきに先輩は熱にうなされてしまい、夢かうつつか分からないままに乙女と手を取り合うような感覚を味わうことに。やがて、ようやく二人の思いがほんの少しだけ近づいた気配が漂うのです。

小説「夜は短し歩けよ乙女」のガチ感想

本作を初めて読んだとき、自分がまるで“妙な夜の京都”に放り込まれたような感覚を覚えました。普段は穏やかな古都のイメージが強い京都ですが、この物語に描かれる夜の街はお酒や謎めいた人物であふれ、凡人が立ち入ったら帰れなくなるんじゃないかと思うほど自由奔放。にもかかわらず、そこを楽しげに駆け巡る黒髪の乙女が眩しく、読んでいるこちらまで陽気になってしまうんです。

そもそも主人公である「先輩」は、あまりに素直で不器用。黒髪の乙女を追いかけてはいるものの、その行動が完全に空回りしてしまうところが滑稽に見えます。通常なら、好きな相手にあれだけ接近し続けると“ただのストーカーでは?”と引かれそうなものですが、本作ではなぜか微笑ましさを感じるんですよね。おそらく、先輩自体がどこまでも無垢だからでしょう。彼は悪意どころか打算すら薄く、ただただ“好き”な気持ちに突き動かされて行動しているに過ぎないのだと伝わってきます。

一方で、黒髪の乙女は純粋な好奇心のかたまりです。お酒を楽しむ姿勢も豪快で、次々と出会う風変わりな人々の話を面白がり、自分なりに世界を満喫しています。極端に言ってしまうと、周囲が「先輩がこう狙っている」とか「この人はクセ者だ」というような打算や警戒心を持っていたとしても、彼女は気にすることなく「へえ、そうなんですか」と自然に溶け込む感じなんですよ。だからこそ、ちょっと危険な場にもふらりと足を踏み入れるし、そこにいる変人たちからも「この子はただものじゃない」と好かれてしまうのかもしれません。

物語では、とにかく奇妙な人物が多く登場します。たとえば“偽電気ブラン”の元締めである李白さん、高利貸しもやれば下着を集めるような突拍子もない行動をとる謎の富豪です。まともな常識では測れないキャラクターですが、妙に愛嬌があって憎めない。乙女に飲み比べ勝負を挑まれる場面なんて、ものすごく荒唐無稽なのに不思議と爽快感が漂うんです。この辺りは森見登美彦さん作品のお家芸ともいえる、シュールな展開と魅力的な人物像の掛け合わせだと感じました。

また、下鴨神社の古本市で姿を見せる“古本市の神様”も秀逸でした。少年のような風貌で、どこかイタズラっぽい存在感があります。本来神様というと超然としたイメージですが、ここではむしろ人間の小狡さみたいなものを持っている印象なんですよね。大事な本の値札を剝がすなどのイタズラ行為や、まるで“天罰”のように気まぐれに制裁を下す感じが「何だか困ったお方だなあ」と笑えてしまいます。とはいえ、これもまた京都という不思議な町ならではの空気感と相まって、単なる“ファンタジー”にとどまらないリアリティを感じさせるのが面白いところです。

そして秋の学園祭エピソードで登場するのが、「パンツ総番長」という人物。これはもう名前からして強烈ですが、恋を誓ってからパンツを替えないという謎の決意を持ち続けており、そのせいで体がボロボロになっている始末。先輩もそうですが、森見作品には“恋愛に対して異様に情熱的”なキャラがちょくちょく出てきますよね。パンツを穿き替えないという非現実的な行動も、本作のゆる~い空気の中に絶妙に溶け込んでいて「あ、こんな人がいてもおかしくないのかも」と思わせられます。

学園祭ではさらに“ゲリラ演劇”なるものが盛り上がり、黒髪の乙女が突然ヒロイン役をやる展開も見どころ。普通なら「絶対無理!」と断ってしまいそうなものですが、彼女は当たり前のように「やります!」と乗っかっていく。この積極性がまた痛快で、舞台上でもしっかり存在感を発揮するんですよ。脇から見ている先輩が胸を焦がすのも当然だろうなと納得させられます。

そんなドタバタを経て、最終的には先輩の熱い気持ちと、乙女のまったく別方向なマイペースさが、なんだかんだで近づいていく様子が見えてきます。クライマックス付近で巻き起こる“風邪大流行”と“竜巻”の件は、もはやファンタジーを通り越して幻想的。いかにも森見ワールドらしい大騒ぎなんですが、その中で先輩が高熱にうなされつつ乙女と心を交わすような描写は、まるで夢物語のようなロマンチックさを感じさせてくれます。

さらに面白いのは、作中で描かれる京都の街が不思議とリアルに感じられる点です。本来ならこんなに荒唐無稽な出来事が頻発する世界は“どこか遠い場所”のように思えるのですが、下鴨神社や先斗町といった実在の地名が次々に登場するせいか、「自分も行けるかも」と錯覚しそうになるんですね。実際の京都も入り組んだ路地や意外な飲み屋など、ちょっと探せば面白い空間が残っていると聞きますから、もしかするとこの物語に出てくる奇妙な登場人物たちも夜な夜な集まっているのかもしれない…と想像をくすぐられます。

物語全体を通して感じるのは「人生は思い込みや常識に縛られなくてもいい」というメッセージです。先輩は自分の想いに突き動かされて行動するし、乙女は自分の好奇心に素直に突き進む。途中で危険な目にあったり、周りから奇妙な視線を浴びたりもしますが、それを気にして終わるわけではないんですよね。むしろバカバカしいような出来事を楽しんで、最終的には新しい繋がりや発見を得ている。

また恋愛面にフォーカスすれば、先輩のように一途だけどアプローチの仕方が下手くそな人は“共感”よりも“苦笑”しながら応援したくなるキャラじゃないかと思います。でも彼は誠実ですし、どれだけ空回りしても心が折れない。そんな姿に黒髪の乙女も最終的には好意を感じていくのではないでしょうか。現実世界だと「もうちょっとやり方あるでしょ」と言いたくなるけれど、この作品の中ではむしろ“そこがいい”に変わります。人ってちょっと不器用なほうがかえって魅力的だったりしますもんね。

とはいえ、作中では下ネタや風変わりな宴会騒ぎなど、どう考えても普通じゃないシーンも多発します。そういう部分が苦手な人にとっては少しハードルが高いかもしれません。ただ、この作品の持つ軽やかな空気感のおかげで、不思議と嫌悪感より「こんな世界もあるのか」と思わせる包容力のようなものが感じられます。危ない飲み比べとか、学園祭の奇策なんて、実際にやったら大騒ぎになりそうですが、“物語”として読む分には最高のエンターテインメントです。

森見登美彦さんの作品は、ほかにも『四畳半神話大系』や『ペンギン・ハイウェイ』など複数の書作がありますが、それらとリンクしているキャラや設定がチラッと見受けられるのもファンにはたまらないポイントでしょう。樋口さんや羽貫さんなんかは、あちこちの作品に顔を出しては謎の言動で場をかき回す常連キャラ。この“クロスオーバー”感が作品世界をいっそう広げてくれて、森見ワールドへの興味がますます増してしまいます。

読み終わったあとに妙に印象に残るのは、やはり“京都の夜”という舞台設定と、そこに生きる人々の自由奔放さです。作中ではなんだかんだ事件だらけですが、それでも底抜けに明るく、お酒好きで、“おもしろがりの精神”を失わない人々ばかり。日常を息苦しく感じがちなときにこの本を読むと、「どうせなら自分ももっと自由でいいじゃないか」と心がほどけていく気がするんです。

最後に、タイトルにある「夜は短し歩けよ乙女」という言葉。これは作中で黒髪の乙女がどんどん先へ進んでいく姿勢を象徴していると思います。時間は限られているんだし、立ち止まっている暇があったらもっと面白いことを探しに行こう。そんな前向きなメッセージを受け取ると、読後はふんわりとした幸福感に包まれるんですよね。

本作は突拍子もないエピソードが連発するエンターテインメントでありながら、ロマンチックな恋の行方がきちんと用意されているあたりが魅力だと感じました。黒髪の乙女と先輩の微妙な距離感が、一気にゼロになるわけでもなく、段階的に近づいていくところも“思わず応援したくなる”要素になっています。奇人変人が勢揃いだけど、読めば読むほど彼らがかわいく思えてくる、この不思議な作品世界をぜひ味わってほしいと思います。

まとめ

本作を一言でいえば、“常識をひっくり返すような大騒動の中で、気づけばほっこりする恋が育っている”という感じです。黒髪の乙女の飲んべえっぷりや、不器用な先輩の片思い、さらには怪しげな人物たちの嵐のような活躍まで、どれをとっても一筋縄ではいきません。ところが読んでみると、“まっすぐな気持ち”や“好奇心”といった普遍的なテーマがしっかり根っこにあるので、意外にもシンパシーを感じてしまうんですよね。

しかも物語の進行自体はテンポよくサクサクと読めるので、気がつけば先輩の恋路を応援しながら、乙女の行動力に圧倒され、自分も京都の夜を歩いているような感覚になってきます。まるで不思議な祭りに迷い込んだみたいな浮遊感があり、その中にちらりと人情やときめきが顔を出すのが最高です。読後には“なんだかよく分からないけど元気が出る”という独特の感覚が残るので、まだ読んだことのない方にはぜひ挑戦してもらいたい作品です。

.jpg)