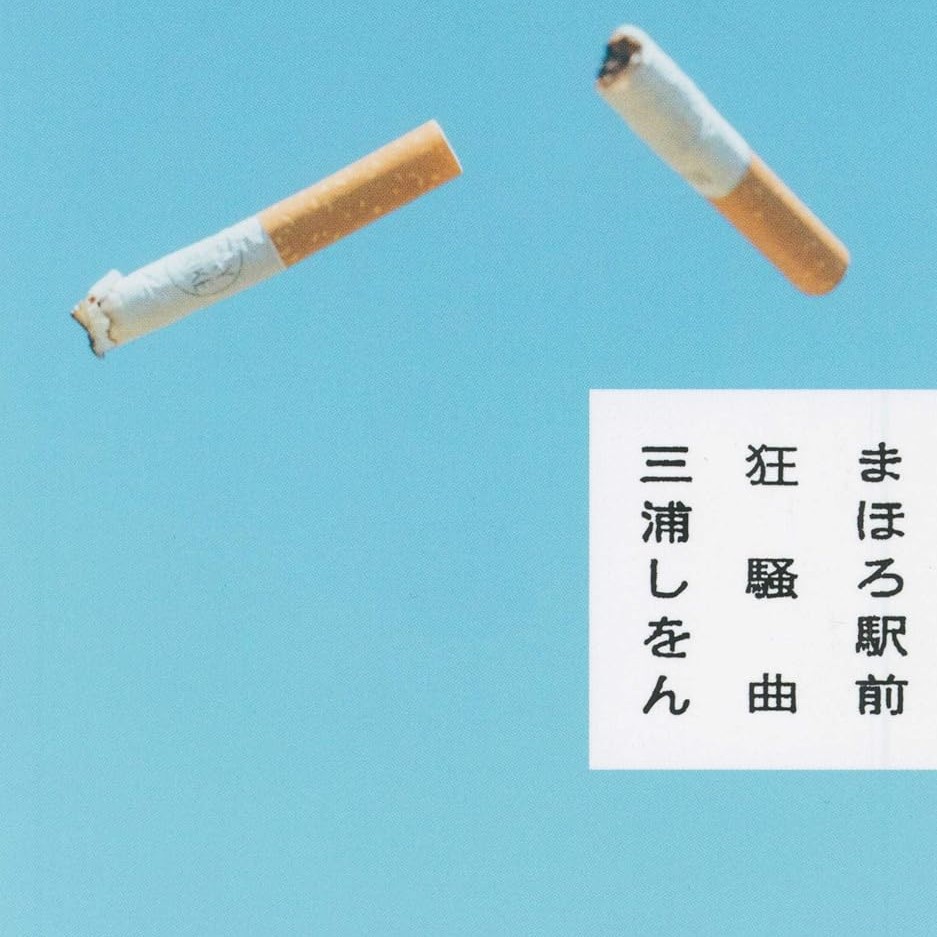

小説「まほろ駅前狂騒曲」のあらすじをネタバレ込みで紹介!ガチ感想も!

都市の片隅でほそぼそと営まれる便利屋「多田便利軒」を舞台に、ぶっきらぼうな多田と謎めいた同居人・行天が繰り広げる人間模様が、本作の最大の見どころです。これまでのシリーズを読んだ人ならおなじみの二人ですが、本作ではさらに深いところまで踏み込んだ騒動が描かれています。多田の心に残る傷や、行天の複雑すぎる過去がジワリと明かされ、読んでいて思わず胸を締めつけられる場面も。とはいえ、駅前の住人たちと巻き起こすトラブルには軽快さがあり、読み進めるうちに笑顔になれる瞬間が多いのも魅力でしょう。誰もが少しずつ抱えている“生きづらさ”を、どこかあたたかく包み込んでくれるのがこのシリーズの強みでもあります。そんな作品世界を味わいつつ、物語の中で回収される伏線や、登場人物たちの意外な素顔を堪能していただきたいです。

ここでは、本編に突っ込んだ部分までざっくりと触れていくので、読んでみようかどうしようか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。さらに本書は、これまでになかった親子の絆や、過去と向き合う勇気といったテーマにも焦点を当てていて、シリーズの集大成ともいえる仕上がりです。二人の便利屋を取り巻く人々の騒動を追ううちに、いつの間にか人生観にまで影響を与えられてしまうかもしれません。肩ひじ張らずに読めるけれど深い、そんな不思議な魅力が詰まった一冊だと思います。

小説「まほろ駅前狂騒曲」のあらすじ

この物語の舞台は、東京都の外れにある架空の街・まほろ市。駅前で多田が一人で切り盛りする便利屋に、突如転がり込んできた行天が住み着いてから、なんだかんだで二年が経ちます。穏やかそうに見える街角ですが、二人のもとにはいつも厄介ごとが舞い込み、寝ても覚めてもハラハラさせられっぱなしです。

あるとき、多田は行天の“ある娘”を預かるハメになります。行天が自分の血を分けた子どもを苦手としているところが、本編の一つの山場。娘の出現は、ちょっと変わり者の行天にとって過去のトラウマを思い起こすきっかけでもあり、一筋縄ではいかないドラマが展開されていきます。

さらに、前作で存在感を放っていた自然野菜販売団体が再び暗躍。新興宗教の名残を引きずるこの集団が、裏社会や学校給食などにまで手を伸ばそうとする動きには、読んでいてゾクッとさせられます。便利屋コンビはそんなややこしい依頼を受けつつ、無謀な老人たちの騒ぎや行天のトラブルまで背負い込むことになるのです。

そして、シリーズを通して描かれてきた多田と行天の友情や、それぞれの抱える過去の傷がクライマックスで交差します。果たして二人はゴタゴタを無事に片付けられるのか、そして行天は娘との関係をどう築くのか。終盤には本当に想定外の展開が待ち受けていて、読み終えるころには“これがまほろ駅前シリーズだよな”と、しみじみ感じさせられる流れが用意されています。

小説「まほろ駅前狂騒曲」のガチ感想(ネタバレあり)

ではここからは、本編を思い切り掘り下げた感想をお伝えします。まず、まほろ駅前シリーズの特徴として、登場人物の抱える事情がどこか現実離れしているようでいて、同時にものすごくリアルな息づかいを感じさせる点が挙げられます。多田は亡き子への後悔、行天は幼少期の異常な家庭環境を背負っており、いずれも人生の暗部を引きずっています。ただ、作者の筆致が軽妙なので、重苦しさを感じるよりも“人はそれでも生きていくんだな”という前向きさを得られるのが最大の魅力ではないでしょうか。

今回の作品では、行天の過去がさらにクローズアップされます。行天の母親が宗教団体に深くのめり込んでいたことは、シリーズを追っていれば察するところがありましたが、本作で見えてくるのは“信仰”の名の下に行われた不可解な行為の数々です。行天本人は一見ひょうひょうとしているように見えますが、その裏には母親との関係で刻まれた心の傷があることが明らかになります。特に、母親から受け継いだある種の“呪縛”が行天の言動を突き動かしているところがあり、ここで初めて“彼がなぜそこまで家族を遠ざけようとするのか”が腑に落ちる感じです。幼少期の自分を取り巻いていた理不尽さに、大人になった今でも決着をつけられないまま苦悶している行天を見ると、こっちまで胸が痛くなります。

一方で、多田もまた、過去に子どもを亡くした経験を抱えています。最愛の我が子を失うというのは想像を絶する悲しみですが、それを真正面から描くのではなく、日常のさりげない場面や独白の中で“多田が隠しきれない傷”としてジワッとにじみ出す形が心に残ります。多田は自分の事情を大っぴらに語るタイプではありませんが、行天とは奇妙な形で共存関係を築いており、そこに無言の理解や支えがあるのがいいですよね。いわゆる“真逆なコンビ”に見える二人が、実は似た者同士であり、お互いを必要としているという構図が本作でもしっかりと描かれていて、読者としては思わずニヤリとさせられます。

また、本作の大きな魅力は、脇役陣の個性がとにかく濃いところです。自然野菜を売りつけようとする団体が出てきますが、彼らの背景には新興宗教やマルチ商法さながらの胡散臭さが漂っていて、それが妙にリアルなんです。読んでいて苦笑してしまうような騒動が多いのですが、一方で彼らのやり方には痛ましさも感じます。純粋さゆえに過激化していく人々の姿は、どこかしら現代社会のゆがみを映し出しているようにも思えました。さらに、まほろ駅前シリーズではおなじみの裏社会を牛耳る星や、バスを乗っ取ろうとするご老人グループも登場し、物語に騒動の幅をもたらします。彼らのエピソードは時に荒唐無稽ながらも、最終的には人情味ある結末を見ることが多く、そのギャップが読み手の心をほどよく和ませてくれるんです。

特に、行天の娘である“はる”の存在は、本作における重要なカギとなります。行天は、自分の娘だとわかっていてもどう接していいかわからず、むしろ逃げ腰な態度すら見せるんです。だけど多田は、彼女の保護者役をある意味強引に引き受けさせられ、その過程で行天の本音を引き出すことになる。子どもが苦手、あるいは家族という概念自体を忌避している行天にとっては、はるとの生活は大きな試練だったでしょう。しかし、はるが持つ純粋さや子ども特有の予測不能な行動力が、行天にとって一種の“救い”にもなっているように思えます。この娘とのエピソードを通じて、行天が自分の過去や家族観にどう向き合うのかは、本作の読みどころの一つだと感じました。

そして忘れてはならないのが、多田の恋愛模様です。前作からちらほらと登場していた女性との関係が進展するのですが、これがまた一筋縄にはいきません。多田自身が過去のトラウマを抱えているため、心のどこかで“再び失うこと”に怯えているんです。そんな多田が恋という感情に対してどう向き合い、相手の女性とどう距離を縮めていくのか。もしかすると行天の親子関係と対をなすテーマかもしれません。家族を失う恐怖がある一方で、それでも新たなつながりを持とうとする多田の姿勢には、読んでいて勇気をもらえる面がありました。

また、本作では“コミカルな出来事”と“シリアスな葛藤”のバランスが秀逸です。ハプニングが起きて思わず吹き出してしまう場面もあれば、行天の痛々しい回想や、多田が子どもを失った悲しみを匂わせる描写など、心を締めつけられる瞬間もあります。こうした緩急ある物語運びが、本書の大きな読みどころだと思います。ちょっとした会話のやりとりや、まほろ市という街そのものが抱える“閉塞感”みたいなものが、読者の心にリアルな情感を与えてくれるんです。

まほろ駅前シリーズとしては、今作で一応の完結を迎えている形ですが、実際読んでみると“まだまだ物語は続くんじゃないか”と思わせるラストの雰囲気があります。特に行天に関しては、母親との確執が完全に解消されたわけではなく、娘をめぐる問題も今後どうなるのか非常に気になるところです。多田と行天の関係性も、これまで以上に深まったようでいて、何か大きな転機が訪れそうな余韻を残しています。

個人的に強く感じたのは、作者がキャラクターに対してとても優しい視点を持っている点です。多田や行天をはじめ、問題だらけの裏社会の人物や、少し頑固すぎるお年寄りたちにしても、どこかに“人としての温かみ”や“救い”を感じさせてくれるんですよね。この優しさが、単なるお涙ちょうだいに終わらず、かといって説教臭くもない絶妙な味わいを生み出していると感じます。

さらに、シリーズを通して描かれる“仕事”というテーマも見逃せません。便利屋という仕事は、言ってみれば何でも屋さんですが、その何でも屋が引き受ける案件の裏には必ず人間模様が存在します。多田と行天がその一端に関わることで、結果的に依頼人だけでなく彼ら自身の人生にも変化が訪れる。仕事を通して他者と関わる大切さや、共存の難しさと尊さが、物語のあちこちに散りばめられているように思います。

本編の終盤では、今までちらばっていた伏線が回収され、まほろ駅前をめぐるさまざまなドラマが一気に収束へと向かいます。その展開はある意味で“こんな形でまとまるんだ!”という意外性がありつつも、シリーズをずっと読んできた人には納得できる締めくくりとなっているでしょう。また、新しい未来を感じさせるラストには、寂しさと同時にわくわく感もあります。まるで“ここがゴールじゃなくて、新たなスタートなんだ”と背中を押されるような読後感を味わえるのです。

ただし、本作は決して“きれいごと”だけではありません。宗教や家庭問題、子どもの虐待や裏社会とのつながりといった、現実でも重いテーマが盛り込まれています。作者がそれらをリアルに描くことで、あえて読者に“不快感”を覚えさせる場面もあるかもしれません。けれど、それこそが本書の醍醐味だとも思うのです。生きるって綺麗ごとばかりじゃないし、過去は変えられないけれど、それでも人とつながり合いながら進んでいくしかない。そんなメッセージを、本作はさりげなく、けれど力強く伝えてくれるように感じます。

読後の最大の感想としては、やっぱり“行天をもっと見ていたい”という思いが残ります。行天がまほろ市を離れていくシーンは胸にくるし、多田がそんな行天をどう思っているのか、その葛藤も切なくてたまりません。それでも最後には、思わぬ形で再会が約束されるような、ある種の希望を見せてくれる展開が用意されており、“ああ、やっぱりこの二人にはこれからも何かがあるんだ”と安心させられます。

本作はシリーズファンにとって大満足の一冊ですが、単体として読んでも十分に味わい深い作品だと思います。人間ドラマ、笑いと涙、ちょっと危ない社会の裏側まで、あれもこれも詰まっているのにしっかりまとまっている。そのバランス感覚が抜群です。登場人物の大半がどこか欠けていたり、傷を抱えているのに、それでも前を向こうとする姿が心を打ちます。作中で多田と行天が互いを助け合うシーンはもちろんのこと、一見どうしようもない人々の中にも必ず小さな優しさが見え隠れするところに、作者の人間観が凝縮されている気がします。

もしこれまでにまほろ駅前シリーズを読んだことがない方でも、本作を読むときっと多田と行天の不思議な関係性の虜になるはずです。読み終えた後で一作目にさかのぼってみると、彼らの出会いがいっそう味わい深く感じられるかもしれません。一方、既にシリーズを追っている方なら、行天の過去と“娘”の物語、そして多田の新たな一歩に胸が熱くなること間違いなしです。終盤で明かされる彼らの決意と、その先に広がる未来を思うと、どうしても感慨深い気持ちになってしまいますね。

以上が、本作の率直な感想になります。長く続いたまほろ駅前シリーズも、ひとまずは大団円に近い形を見せているのが印象的です。ただ、物語世界の余韻はまだまだ続いており、いずれまた二人の新しい物語が読めるのではないか、と期待してしまいました。こんな風に、読んだ後に“これからどうなるんだろう”と想像をかき立てられるのが、作者の巧みな筆致のなせる業でしょう。ぜひ手に取ってみて、あなただけの感想や解釈を育ててみてください。

まとめ

『まほろ駅前狂騒曲』は、単なる人情話にとどまらず、過去の傷や親子関係の問題などをしっかりと掘り下げているところがとても印象的です。

便利屋コンビの絶妙な掛け合いは読みやすさを生みつつも、深刻なテーマをうまく際立たせていて、一筋縄ではいかない人間模様を味わえるのが魅力といえるでしょう。特に、行天の娘が登場することで彼自身のトラウマにフォーカスが当たり、彼の言動の背景がよりはっきりと見えてきます。多田の新たな恋や裏社会の暗躍など、いくつもの要素が絡み合う中で、登場人物たちは悩みながらも前に進もうとします。読後には、“人は他者とどう向き合い、どう生きていくのか”という問いが自然に頭をよぎるはず。

シリーズの集大成的な内容ながら、終わりというよりむしろ次への予感を感じさせてくれる一冊です。読んで損はない、と胸を張っておすすめできます。