富士山といえば、日本を代表するシンボルであり、世界文化遺産にも登録されている国民的アイコンだ。全国の学生から外国人観光客に至るまで、「富士山の高さは?」という質問は意外と頻繁に飛び交う。しかし、富士山の高さを正確に覚えている人は案外少ないのではないだろうか。

本記事では、そんな「富士山の高さの覚え方」を徹底的に解説する。覚え方のコツだけでなく、なぜ覚える必要があるのか、富士山にまつわる歴史やエピソード、そして覚えたあとにちょっと自慢できるような豆知識も多数紹介する。これを読めば、もう「富士山の高さって何メートルだっけ?」と悩むことはなくなるだろう。

本記事のメリットは以下の通りだ。

- 富士山の高さの覚え方を一挙公開するので、誰でもすぐに暗記可能になる

- 語呂合わせや視覚イメージなど、多彩な記憶テクニックを取り入れて効果倍増

- ついでに富士山豆知識が身につき、友人や家族に一目置かれる存在になれる

記事全体の概要としては、まず富士山の高さを覚える必要性や背景を紹介し、次にさまざまな記憶術を具体的に解説していく。そして最後におさらいとまとめを行い、より定着を促すような工夫を提示する。ぜひ最後までお付き合いいただきたい。

なぜ今こそ「富士山の高さの覚え方」が重要なのか

「そもそも富士山の高さなんて覚えなくても、スマホで検索すればいいんじゃないの?」という声が聞こえてきそうだ。しかし、富士山を正確に言い当てられると意外と周囲から「おっ、博識だね」と感心されたり、ちょっとしたクイズや雑談の話題にもなる。

さらに社会科や地理のテストはもちろん、雑学番組やネットのクイズ番組などでもしばしば問われる定番トリビアだ。外国人観光客に英語で「How tall is Mt.Fuji?」と聞かれたときに「About 3,776 meters」とすぐ答えられるのはカッコいい。

また、学生にとっては受験勉強や地理の知識強化にも大いに役立つ。どんな教科書にも富士山の高さは必ず登場するので、しっかりと覚えておけば日本の地形についての理解が深まるだろう。

要するに「富士山の高さの覚え方」は誰しも覚えておいて損はない、使い勝手抜群の雑学でもあるのだ。

富士山の高さとは?最新情報と歴史的背景

富士山の標高は一般的に3776mとされている。「さんぜんななひゃくななじゅうろくメートル」。実は古くから測量技術の進歩とともに数字が微妙に変化してきた歴史がある。ここでは、なぜそうした変遷があったのか、その背景を簡単に見てみよう。

1. 江戸時代の測量

江戸時代には伊能忠敬(いのうただたか)が全国を歩いて測量を行ったが、当時は高度計測技術がなかったこともあり、富士山の標高は正確には分かっていなかった。外輪山なのか本当の山頂なのか、どこまでを計測点とするのかなどでも誤差が生じていた。

2. 近代〜現代の測量技術の進化

明治以降、西洋の測量技術が導入されることで富士山の高さも徐々に正確に計測されるようになった。20世紀後半にはGPSや衛星測量など、さらに精度の高い手法が確立。こうして3776mがほぼ公式の数字として定着したというわけだ。

3. 計測方法の違いと誤差

富士山の高さの計測には、富士山頂に設置された三角点の標高をもとにしている。山頂には三角点が複数存在するため、どれを基準にしているかなどで若干の違いがあった。だが、現代では国土地理院の公的データ(参考:国土地理院)によって統一されているため、3776mでほぼ確定している。

こうした測量の歴史があるからこそ、数字が微妙に変わる時期があったが、現在は「3776m」と胸を張って答えられるわけだ。

富士山の高さの覚え方:王道の暗記術

H2: シンプル暗記の基本

富士山の高さの覚え方において、まず最初に紹介したいのは「シンプル暗記」。これは何のひねりもないと思うかもしれないが、実は意外と効率的だ。

- 3776(さんなななろく)と大きく紙に書いて壁に貼る

- 毎日3回声に出して読む

- スマホのメモアプリに「3776m」と書いて、毎日通知させる

無理にこじつけるのではなく、機械的に繰り返し目にし、声に出すことで自然と頭に染み込んでくる。知識の習得には「反復」こそが最大のカギである。勉強の暗記と同じで、テクニックに走るより基本が大事だ。

富士山の高さの覚え方:語呂合わせで楽しく覚える

H2: 語呂合わせの効果

しかし、シンプルに記憶するだけでは物足りないという方もいるだろう。そこで登場するのが「語呂合わせ」だ。語呂合わせを使うと、数字をリズム感と結びつけられ、長期的に記憶に残りやすい。テスト勉強でも使う人が多い手法である。

H3: 有名な語呂合わせ例

- 「みんな(3 7 7 6)なろう富士山頂」

「みんななろう富士山頂」というフレーズをつぶやくと、なんとなく上に向かっていく感じがし、富士山頂を目指すイメージに重ねられる。 - 「皆なろう(3 7 7 6)、日本一」

同じく「皆なろう」という音に数字を当てはめたパターンだ。

こうした覚え方は、富士山の高さの覚え方の中でもとてもポピュラーで、語呂合わせ好きの人たちの間では定番である。

H3: 自作の語呂合わせを作ってみよう

人によっては既存の語呂合わせがピンと来ないこともあるだろう。その場合は、自分の趣味や好み、キーワードに合わせて自作すると、さらに記憶しやすくなる。

例:

- 「さぁ眺む(3 7 7 6)富士山」

- 「みなナロー、富士(3 7 7 6)の稜線」

自分の中だけで通じるフレーズでも全く問題ない。音の重なりやイメージが湧きやすい言葉にすると、忘れにくくなる。

富士山の高さの覚え方:視覚イメージで記憶を強化

H2: イメージ記憶のメリット

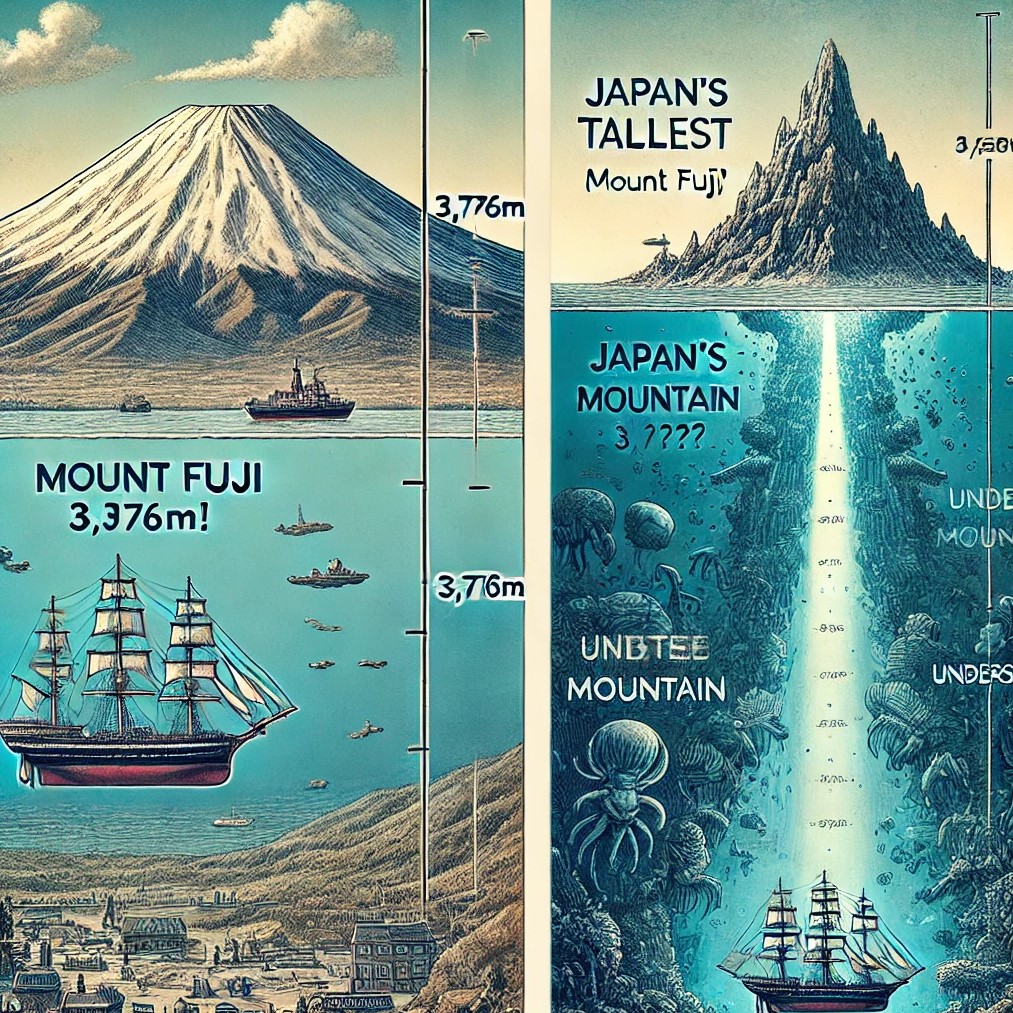

記憶術の中には、数字を画像やイラストと結びつける「イメージ記憶術」がある。たとえば「3,776」という数字を視覚的に捉え、富士山の形を思い浮かべたり、モチーフとなるイラストと絡めることで記憶に残しやすくなる。

H3: 具体的な方法

- 富士山のイラストを描く

山頂部分に「3776」と書き込む。あとは山腹に雲を描いてみたり、ちょっと鳥を飛ばしてみたりすると、より記憶に残る。 - 数字をキャラクター化する

「3」を逆さまにするとハートのようにも見えるし、「7」は矢印みたいに描ける。これらを組み合わせて、自分なりの小さなキャラクターにしてしまう。 - 写真やポスターで目に焼き付ける

富士山のポスターに「3776m」と書いた付箋を貼っておく。部屋に貼っておけば毎日視界に入るので、自然と覚える。

こうした視覚に訴える手法は、単なる暗記よりも脳への定着率が格段に上がるのがポイントだ。

富士山の高さの覚え方:リズム・音楽で覚える

H2: 音感を利用した暗記

暗記といえば、「九九」を思い出す人も多いだろう。あれはリズムやメロディを取り入れて覚えている。富士山の高さもリズミカルなフレーズとして歌にしてしまえば、忘れにくくなる。

H3: 簡単なメロディの例

例えば童謡「どんぐりころころ」のメロディにのせて、「さん なな なな ろく ふ・じ・さ〜ん♪」という感じで繰り返してみる。なんだかバカバカしいように思えるが、実際に声に出すとこれが意外と頭に残る。

もし音楽が得意な人は自作の曲や好きなメロディに合わせて歌詞をアレンジすればより効果的だ。誰かに聞かれたらちょっと恥ずかしいかもしれないが、記憶にはバッチリ残るのでおすすめである。

富士山の高さの覚え方:折り紙・クラフトで楽しむ

H2: ハンズオンで記憶に定着

子どもの学習方法として広く活用される「ハンズオン教育」は大人にも有効だ。体を使って何かを作ったり、手を動かしながら学ぶと、脳が刺激されて印象に残りやすい。

H3: 富士山ペーパークラフトを作成

- ステップ1:青い折り紙で富士山の形を作る(山の形に折る)

- ステップ2:てっぺん部分を白い紙で作り、雪化粧を表現

- ステップ3:麓に「3776m」と書いた旗を立てる

こうすると、自分の手元にミニチュアの富士山ができあがる。部屋に飾っておけば気が付いた時に数字が目に入り、脳内に刷り込みが進むというわけだ。

暗記したらもっと知りたい!富士山のトリビア

H2: 富士山は実は活火山

富士山と聞くと、もはや美しい山のイメージしかない方も多いかもしれない。しかし、富士山は活火山である。最後の噴火は1707年の「宝永大噴火」。それ以降は長らく噴火していないが、今後も噴火の可能性が完全にゼロというわけではない。

H2: 富士山は世界文化遺産

2013年、富士山は世界文化遺産に登録された。自然遺産ではなく文化遺産なのがポイントだ。富士山は古くから信仰の対象であり、多くの芸術や文化を生み出してきた。その歴史や文化面での価値が認められたのだ。

H2: 富士山の信仰

浅間神社(あさまじんじゃ)をはじめ、富士山には数多くの神社や登拝道がある。昔から山岳信仰の対象で、現在でも多くの参拝者・登山者が山頂を目指す。実際に登ってみると、その雄大さと神聖さが感じられるだろう。

覚えた富士山の高さ(3776m)を実際に味わうには、やはり自分の足で登ってみるのも一興である。登山シーズンの7〜9月には多くの人が富士登山にチャレンジするが、山頂付近は気温も低く天候が変わりやすい。準備万端で臨むのが大事だ。

まだある!富士山の高さを忘れにくくする裏技

H2: SNSでシェアしてみる

学んだ知識をSNSで発信すると記憶が定着しやすい。XやInstagramで「今日の雑学:富士山の高さは3776m」と投稿してみるといい。友人からのリアクションがあると、さらに忘れにくくなる。

H2: クイズを出し合う

家族や友人とクイズをしあうのもおすすめだ。「日本の最高峰は?」「高さは?」「世界遺産になった年は?」など、お互いに質問を投げかけ合えば、楽しみながら記憶が定着する。

H2: 他の有名山との比較

富士山以外の山の高さも合わせて覚えると、相対的に記憶が強化される。例えば、北岳は3193m、槍ヶ岳は3180mといった感じで比較すれば、「やはり日本一は3776mの富士山だ」と印象に残るだろう。

もっと正確な測量や地理情報について興味がある方は、国土地理院 の公式サイトを覗いてみるといい。地形図の見方や、標高データなどが詳しく解説されている。富士山に限らず、日本全国の山や地形を知るためにもオススメだ。

まとめ

ここまで「富士山の高さの覚え方」にフォーカスしながら、いろいろな暗記テクニックやトリビアを紹介してきた。最後にポイントを簡単におさらいしておこう。

- 基礎の暗記:壁に大きく数字を書いて貼る、反復して口に出す

- 語呂合わせ:「みんななろう富士山頂」など、自分なりのフレーズを作る

- 視覚イメージ:イラストや写真、折り紙などで数字を目で捉える

- リズム・音楽:メロディやリズムに乗せて歌にしてしまう

- 実際のアウトプット:SNSでシェア、クイズ大会をする

どの方法を試すにせよ、何度も目にし、耳にし、口に出すことが大事だ。特に語呂合わせやイメージ記憶、クラフトを取り入れると、楽しみながら覚えられるので長続きしやすい。