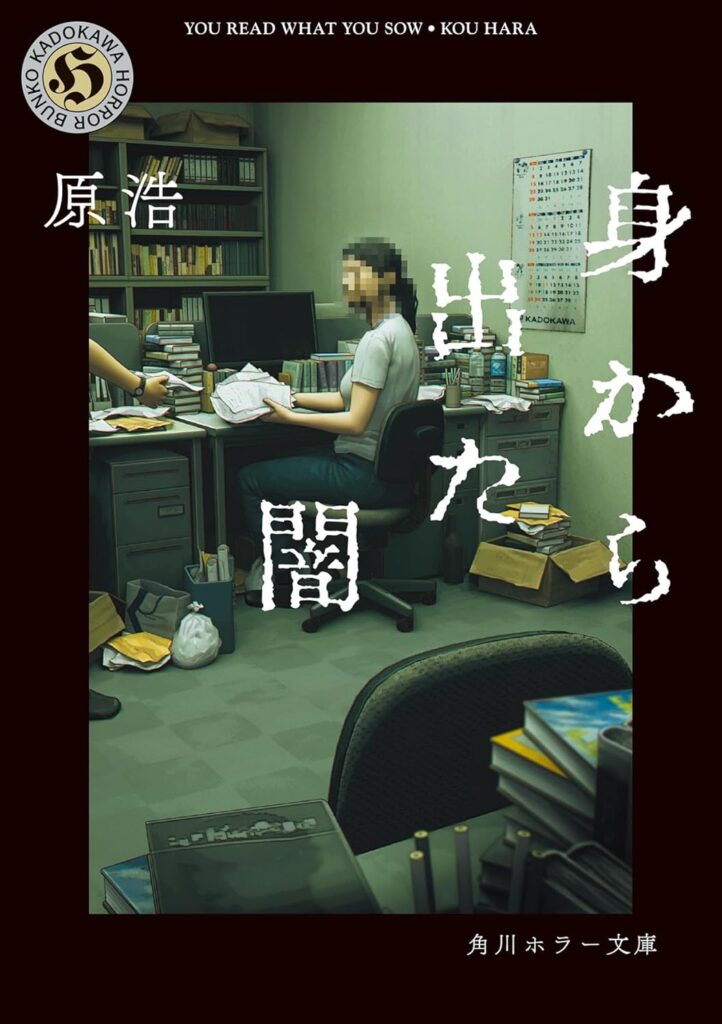

『身から出た闇』のあらすじ(ネタバレあり)です。『身から出た闇』未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。

本作は、小説家である「原浩」氏が、角川ホラー文庫から書き下ろし短編集の執筆依頼を受けるところから幕を開けます。これは、その執筆過程そのものを描いた、世にも奇妙な物語なのです。

しかし、話は穏やかには進みません。原氏が恐怖に満ちた短編を一本書き上げるたびに、担当についた女性編集者が次々と心身に変調をきたし、ついには休職や退職に追い込まれてしまうのです。

果たして、これは単なる偶然なのでしょうか。それとも、原氏が生み出す物語そのものに、読んだ者を蝕む呪いがかけられているのでしょうか。あるいは、その闇は作者自身から……。

この記事では、作中に散りばめられた恐怖の断片を拾い集め、物語の結末までを徹底的に解き明かしていきます。この本が、なぜこれほどまでに読む者の心をざわつかせるのか、その秘密に迫ります。

「身から出た闇」のあらすじ(ネタバレあり)

物語は、著者「原」が角川ホラー文庫から新作短編集の依頼を受ける場面で始まります。最初の担当編集者との打ち合わせは、ごく普通の業務として進行しました。

原はSNSの恐怖を描いた一篇「トゥルージー」を書き上げ、提出します。すると、担当編集者の様子に異変が生じ始めます。彼女は誰かに見られているような感覚を訴え始めました。

まもなくして、最初の担当者は精神的な不調を理由に突然の休職に入ります。そして、プロジェクトを引き継ぐために、二人目の担当者が現れるのです。

原は新たな担当者と、日常に潜む恐怖をテーマにした「裏の橋を渡る」を完成させます。この作品もまた、不穏な空気をまとっていました。

すると、二人目の担当者もまた、不可解な恐怖に見舞われます。彼女は、物語の登場人物のように、何者かに後をつけられているという怯えを口にするようになりました。

恐怖に耐えきれなくなった二人目の担当者は、会社を辞めてしまいます。事態を把握しつつも、編集部は三人目の担当者を立て、刊行へと突き進むことを決めます。

その後も、死を予言する「らくがき」や、エレベーターでの恐怖を描く「籠の中」といった短編が提出されるたび、三人目の担当者の精神は着実に削られていきました。

作中には、実際に過去のアンソロジーに収録された「828の1」も登場します。この仕掛けは、虚構と現実の境界線を曖昧にする効果をもたらしています。

最終的に、三人目の担当者も謎の失踪を遂げるか、あるいは完全に精神が崩壊したことを示唆して物語から姿を消します。それでもなお、出版社はこの呪われた短編集を刊行することを決定するのです。

そして、この本を手にした読者へと、物語の最後のバトンが渡されます。作者から編集者へ、そして出版社から読者へと、その闇は伝播していくのです。読むという行為が、あなたを次の当事者にするのかもしれません。

「身から出た闇」の感想・レビュー

原浩氏の『身から出た闇』が真に恐ろしいのは、個々の短編が持つ恐怖だけではありません。この作品の核心は、その構造自体にあります。これは、モキュメンタリー、つまり虚構を現実であるかのように見せる手法を、小説という媒体で極限まで突き詰めた一冊なのです。

読者は安全な場所から物語を眺める傍観者ではありません。最初から事件の渦中に放り込まれます。作者自身が登場人物となり、実在する出版社とのメールのやり取りや打ち合わせの様子が描かれることで、どこまでが作り話なのか判然としなくなります。この生々しい現実感が、超常的な恐怖を何倍にも増幅させているのです。

特に秀逸なのが、本の冒頭、カバー裏に記されたあらすじの部分です。作者である原氏の主張によって、編集部の意図とは異なる文章が「強硬に挿入された」と明記されています。これは、物語が始まる前から、この本自体が「いわくつきの危険な物体」であることを宣言する仕掛けです。読者はページをめくる前から、すでに物語の罠にはまっているのです。

このような手法は、ホラー映画におけるファウンド・フッテージ(発見された記録映像)の系譜に連なるものと言えるでしょう。しかし本作が革新的なのは、呪われた記録の「発見」ではなく、呪物が「創造」される過程をリアルタイムで追体験させる点にあります。私たちは、恐怖が生まれるまさにその瞬間に立ち会わされているのです。

もちろん、物語の核となる作中作の短編群も、それぞれが質の高い恐怖を提供してくれます。SNS社会の歪みを突いた「トゥルージー」や、何気ない日常風景が反転する「裏の橋を渡る」など、現代に生きる私たちの不安を的確に捉えています。

一部には、収録された短編がホラーの定型に沿ったもので、やや物足りなさを覚えるという意見もあるかもしれません。しかし、それこそが作者の狙いではないでしょうか。あえて馴染み深い恐怖の形式を用いることで、読者の意識を個々の物語から逸らし、外枠で進行している「編集者たちが破滅していく」という、より巨大で本質的な恐怖へと巧みに誘導しているのです。

その中でも、死の運命が淡々と描かれる「らくがき」の古典的な味わいや、「籠の中」が描き出す閉鎖空間の息苦しさなど、単体でも記憶に残る作品は少なくありません。これらは、物語全体の不気味な雰囲気を支える、堅固な柱としての役割を十二分に果たしています。

本作が突きつける最も根源的な問いは、「物語とは何か」ということです。フィクションと現実は、本当に隔絶されているのでしょうか。『身から出た闇』は、物語が単なる情報の集合体ではなく、時に現実を侵食し、人に伝染する力を持つ「何か」になり得る可能性を提示します。

このテーマは、小野不由美氏の名作『残穢』を想起させます。『残穢』が穢れの「起源」を過去へと遡っていく調査の物語であるのに対し、『身から出た闇』は呪いの「発生源」に立ち会い、その誕生と拡散を目撃する物語である、という点で対照的です。恐怖のベクトルが、過去へ向かうか、未来(つまり読者)へ向かうかの違いがあります。

そして、その発生源を示唆するのが『身から出た闇』という題名です。この闇は、どこか遠い場所から来たものではなく、作者自身の内側から湧き出たものである可能性が強く匂わされます。彼は呪いを意図的に生み出しているのか、それとも無自覚な媒体(チャネル)に過ぎないのか。作中で多くを語らない作者の存在が、かえって底知れない不気味さを醸し出しています。

また、この物語では、依頼主である角川ホラー文庫という出版社も、重要な登場人物として機能しています。より刺激的で、より強烈な恐怖を求める市場の需要。その果てしない要求に応えようとすることが、結果として本物の「闇」を呼び覚ましてしまったのではないか。そんな、ホラーというジャンルそのものに対する批評的な視線さえ感じられます。

私たちは物語を消費するとき、そこに込められた作者の思考や感情の一部を受け取っています。この作品は、その行為に伴う本質的なリスクを突きつけてきます。物語の力を信じるからこそ、その力が持つ負の側面からも目を逸らさない。作者のそんな覚悟が伝わってくるようです。

そして物語は、最も恐ろしい形で幕を閉じます。明確な解決は提示されず、呪われたプロセスを経て完成した本、つまり私たちが今まさに手にしているこの一冊が、最後の呪物として残されるのです。読者は、物語の最後のピースを埋める最終参加者としての役割を与えられます。

ある書評家が指摘したように、本作が手に取りやすい価格で提供されていることすら、この呪いを一人でも多くの人に広めたいという、作中世界からのメッセージのように思えてきます。それは、商業的な判断を超えた、物語の一部としての演出なのです。

読み終えた後も、この本が本棚にあるというだけで、ふとした瞬間に背筋が冷たくなるかもしれません。『身から出た闇』がもたらす恐怖は、読後もじわりと続き、読むという行為そのものへの純粋な信頼を静かに揺さぶってきます。それは、自分の内なる闇と向き合うことを強いる、忘れがたい読書体験となるでしょう。

まとめ

-

小説家「原浩」が角川ホラー文庫から短編集の執筆を依頼される。

-

一篇目「トゥルージー」を読んだ最初の担当編集者が、精神に変調をきたし休職する。

-

二人目の担当者が引き継ぐが、二篇目「裏の橋を渡る」を読んだ後、恐怖のあまり退職してしまう。

-

三人目の担当者が任命され、プロジェクトは続行されるが、不穏な空気は編集部内で周知の事実となる。

-

「らくがき」や「籠の中」など、原稿が提出されるたびに三人目の担当者の様子もおかしくなっていく。

-

過去に実在のアンソロジーに掲載された「828の1」が作中に登場し、虚構と現実の境界を破壊する。

-

最終的に三人目の担当者も失踪、もしくは精神的に崩壊し、物語から退場する。

-

一連の惨劇を引き起こしているはずの作者・原は、終始どこか他人事のように振る舞い、影響を受けていないように見える。

-

担当者が三人も犠牲になったにもかかわらず、出版社は完成した原稿を『身から出た闇』として刊行することを決定する。

-

この本を手に取った読者自身が、作者、編集者に続く呪いの連鎖の最終走者になることが示唆されて終わる。