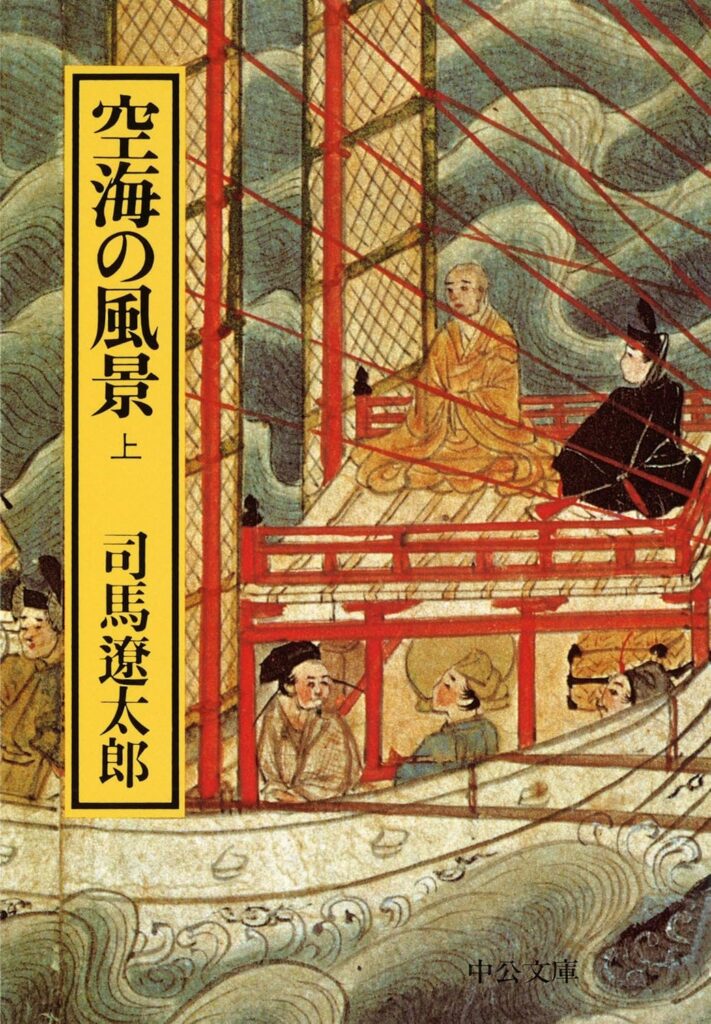

「空海の風景」のあらすじ(ネタバレあり)です。「空海の風景」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。司馬遼太郎さんの数ある作品の中でも、ご自身が特に愛着を持っていたと言われるのが、この「空海の風景」です。弘法大師としてあまりにも有名な、平安時代の僧侶、空海の生涯を描いた物語ですね。

なぜ「伝記」ではなく「風景」というタイトルなのか。司馬さんは、空海の時代があまりに遠いこと、そして空海という人物があまりに巨大すぎて、その全体像を捉えきれないと感じたからだと述べています。だから、空海の周りの出来事や人々を描くことで、彼の姿が少しでも浮かび上がれば、という思いで書かれたそうです。

しかし、この物語は単なる偉人伝ではありません。空海の持つ人間臭さ、時には策士とも思えるような一面、そして彼の内面に渦巻く情熱や孤独までもが、司馬さんならではの筆致で生き生きと描き出されています。空海という「天才」が、どのようにして生まれ、何を成し遂げ、そして何を感じていたのか。

この記事では、物語の核心に触れる部分も含めて、その壮大な物語の道のりと、私がこの作品から受け取った深い感銘について、詳しくお話ししていきたいと思います。読み進める際には、物語の結末に関する情報も含まれますので、その点だけご留意ください。

「空海の風景」のあらすじ(ネタバレあり)

讃岐国の地方豪族の家に生まれた真魚(まお)、後の空海は、幼い頃から非凡な才能を示します。将来を期待され都の大学で学びますが、既存の学問に飽き足らず、人間の魂の救済を説く仏教、特にまだ体系化されていない「密教」に深く惹かれ、山林での修行に入ります。室戸岬の洞窟での神秘体験を経て、密教こそが真理であると確信を深めていきます。

空海は独学で密教を探求する中で、その奥義を記した「大日経」に出会いますが、さらなる深淵を知るためには、本場である唐に渡るしかないと考えます。幸運にも遣唐使船の一員に選ばれ、同じ船団には、すでに天皇の信頼を得ていたエリート僧侶、最澄もいました。空海は、最澄が学ぼうとしていた天台宗を古いものと感じ、また恵まれた境遇の最澄に対して複雑な思いを抱きます。

唐への航海は嵐に見舞われ、空海の船は漂流の末、辺境の地にたどり着きます。一行は役人に怪しまれますが、空海の卓越した書と文章によって窮地を脱し、都・長安へ向かうことを許されます。長安に着いた空海は、すぐに密教の総本山である青竜寺には向かわず、まず文人たちとの交流で名を高めるという戦略をとります。

その噂は青竜寺の第七祖・恵果和尚の耳にも入り、満を持して対面した二人は、互いの非凡さを見抜きます。恵果は多くの弟子たちの反対を押し切り、空海を密教の正統な後継者(第八祖)と認め、わずか数か月で奥義のすべてを伝授(灌頂)します。異例の速さで目的を果たした空海は、二十年の留学予定を大幅に短縮し、膨大な経典や法具と共に帰国の途につきました。

「空海の風景」の感想・レビュー

司馬遼太郎さんが自身の著作の中で最も愛したと公言される「空海の風景」。そのタイトルが示すように、この作品は空海という巨大な存在そのものを正面から描くというより、彼の生きた時代、彼が見たであろう景色、彼を取り巻く人々との関係性を通して、空海という人物の輪郭を浮かび上がらせようとする試みなのかもしれません。「空海の時代が遠きに過ぎる」から「風景」という言葉を選んだと司馬さんは記しています。それは、千年以上の時を隔てた「天才」の本質を完全に捉えることへの謙遜、あるいは、ある種の「予防線」のようにも感じられます。まるで、郷土の偉人である西郷隆盛を描きながらも、その本質を掴みきれなかったと語った海音寺潮五郎の姿勢にも通じるような、慎重さと敬意が感じられるのです。

そして、もう一つ。「風景」という言葉には、司馬さんが空海を描く上での、ある種の「自由」を確保する意味合いもあったのではないでしょうか。真言宗の開祖であり、絶対的な「カリスマ」として崇められる空海。しかし司馬さんは、そうした偶像化されたイメージに臆することなく、彼の内面、時には人間的な計算や野心といった側面にも容赦なく切り込んでいきます。物語の中で描かれる空海は、清廉潔白な聖人というより、むしろ目的達成のためには大胆な演出も厭わない「策士」のような顔さえ見せることがあります。入唐の際に役人を感嘆させた書や、恵果和尚との出会いをある種演出し、異例の速さで密教の正嫡の座を得る場面などは、その「ケレン味」とも言える空海の資質が最大限に発揮された瞬間でしょう。そうした、一般的に抱かれる僧侶のイメージ、特に空海に対する「清廉君子」像とは異なる側面を臆せずに描くために、「風景」という、少し引いた視点を示す言葉で全体を包み込んだのかもしれません。しかし、その大胆さや計算高さがあったからこそ、空海は当時の超大国・唐において、一介の留学僧でありながら、その文化の核心に触れ、認められ、日本という国の存在を強烈に印象づけることができたとも言えるのです。

二十年の留学予定をわずか二年で切り上げ帰国した空海。恵果和尚との劇的な出会いと短期間での法統継承は、空海の周到な計画と、それを瞬時に見抜いた恵果の眼力、そして二人だけに通じ合う高次元の精神的交流の賜物だったのでしょう。司馬さんは、その領域を「凡人にはわからない」としながらも、その出会いがなければ、次の遣唐使は三十年後となり、空海は唐の土となっていたかもしれない、という歴史の偶然、あるいは必然を指摘します。この早期帰国が、後の日本仏教界、ひいては日本文化全体に与えた影響の大きさを考えると、まさに運命的な出来事だったと言えます。

ただ、ここで一つの疑問が浮かびます。恵果和尚は、なぜあれほど短期間で空海に全てを託し、あっさりと帰国を許したのでしょうか。そして、後継者である空海を日本へ帰した後の「本家」青竜寺の行く末をどう考えていたのでしょうか。歴史の皮肉か、空海の死後、唐の政策転換により青竜寺は廃寺となってしまいます。恵果には、唐における密教の未来よりも、空海という「器」を通して日本で花開く可能性の方に、より大きな価値を見出していたのかもしれません。司馬さんはこの点に深くは踏み込みませんが、読後に様々な想像を掻き立てられる部分です。

物語は、帰国後の空海の活躍へと移ります。日本に戻った空海を待っていたのは、一足先に帰国していた最澄がもたらした天台宗と、その「付録」のように持ち帰られた断片的な密教が宮廷で評価されているという状況でした。最澄自身は天台宗の確立を目指していましたが、期せずして密教が注目を集めてしまったのです。空海が請来した体系的で深遠な真言密教は、最澄の密教理解が不十分なものであることを明らかにし、実直な最澄は自ら空海の門を叩き、教えを請います。空海も当初抱いていた最澄への悪感情を改め、二人の間には一時、師弟のような関係が生まれます。

しかし、この二人の天才の関係は長くは続きませんでした。天台宗の確立を急ぐ最澄は、密教の真髄を文書の貸借や弟子の派遣によって学ぼうとします。これは、師から弟子へ直接、人格的な感化も含めて奥義が伝授されるべき(口伝・面授)と考える密教のあり方、そしてそれを体現する空海にとっては受け入れがたい態度でした。決定的な亀裂は、密教の核心に触れる経典の借用を最澄が願い出た時に生じます。空海はこれを峻拒。さらに、最澄が最も信頼していた愛弟子の泰範が、空海の魅力に引かれて最澄のもとを去り、空海の弟子となってしまう事件が起こり、二人の関係は完全に断絶します。

司馬さんは、この空海と最澄の対立を、単なる宗教論争や個人的な確執としてではなく、二人の人間性、仏教観、そして時代の要請といったものが複雑に絡み合ったドラマとして描いています。空海のアクの強さ、密教に対する絶対的な自信と、ある種の排他性。対する最澄の、どこまでも実直で理論を重んじるがゆえの限界。司馬さんの筆は、空海の側に立ちながらも、最澄の悲劇性にも深く共感しているように感じられます。空海は、他の宗派を巻き込むような形で「天台包囲網」を形成したかのように見える局面さえあります。それは、独学で密教の核心に迫り、命がけで唐から本格的な密教をもたらした自負と、朝廷の庇護のもと、いわば「温室育ち」で名声を得た最澄への複雑な感情がないまぜになった結果だったのかもしれません。

歴史の結果を見れば、この時点での密教に関する勝負は、明らかに空海に軍配が上がります。しかし、司馬さんはその後の歴史も見据えています。空海があまりにも偉大すぎたために、彼が開いた真言宗は、良くも悪くも「空海」という枠を超えることが難しくなり、ある意味で発展の可能性を限定されてしまったのに対し、最澄がもたらした天台宗は、その教義の包括性ゆえに、後の弟子たちによって多様な解釈や展開がなされ、鎌倉新仏教を生み出す母胎となりました。どちらが優れているという単純な話ではなく、それぞれの天才が遺したものの違いが、後の歴史に大きな影響を与えたのです。

空海の業績は、真言密教の確立だけにとどまりません。司馬さんが描くように、その活躍はまさに超人的であり、多岐にわたります。医療や施薬、満濃池の修築に代表される土木灌漑事業、そして文学、美術、思想哲学に至るまで、その後の日本文化の基礎となる多くの分野に巨大な足跡を残しました。まるで、当時の日本が抱えていた様々な課題を一身に引き受け、解決していったかのようです。全国各地に残る「弘法大師伝説」(温泉を発見した、橋を架けた、杖を立てたら水が湧いた等々)は、その超人的な活躍ぶりと、人々からの深い敬愛が生み出したものでしょう。その真偽はともかく、それほどまでに空海という存在が、当時の人々にとって大きな希望であり、頼れる指導者であったことの証左と言えます。

特に「書」における空海の才能は、他の追随を許さないものでした。王羲之や顔真卿といった唐代の名筆家の書風を自在に操り、さらには独自の境地を切り開きました。能書家としても知られた嵯峨天皇が、空海の唐での書と帰国後の書の違いを指摘したという逸話は有名です。空海は、土地の風土が書風を変えるのだと答えたといいます。唐の広大な大陸的な気風と、日本の繊細な風土。その違いが筆遣いに表れるというのです。これを見抜いた嵯峨天皇も並々ならぬ鑑識眼の持ち主ですが、それをさらりと受け答え、実践してみせる空海のスケールの大きさには驚かされます。

国宝「風信帖」は、最澄に宛てた手紙であり、そこには二人の親密だった時期の、伸びやかで人間味あふれる空海の筆跡が見て取れます。専門家の評価も非常に高い名品です。しかし、個人的には、様々な書体を駆使して視覚的にも訴えかけるような「益田池碑銘」や、儒教・道教・仏教の三教比較論であり、空海の思想表明とも言える国宝「聾瞽指帰」の、力強く、どこまでも緻密に続く筆致に強く心を惹かれます。以前、博物館の特別展でこれらの書の実物を目にする機会がありましたが、その圧倒的な迫力と美しさ、そしてそこに込められた空海の精神の深さに、しばらくその場を動けなくなったことを覚えています。

司馬さんは、高野山の壮大な伽藍配置や街並みを見て、そこに空海が若き日に見たであろう長安の都の面影を感じ、「(空海は帰国後淋しかったのではないか)と(中略)妄想が湧いた」と記しています。日本では比類なき天才として、あらゆる分野で頂点を極めた空海。しかし、それは同時に、彼と真に対等に語り合える人物が日本にはいなかった、ということでもあったのかもしれません。唐の長安では、彼の才能を正当に評価し、精神的な交流を結べる人々に出会うことができた。しかし、帰国後の日本では、そうした知的・精神的な刺激を得る機会は少なかったのではないか。司馬さんは、これもまた「風景」の一つとして、断定は避けながらも、空海が抱えていたかもしれない深い孤独に思いを馳せます。

この壮大な物語の最後は、空海の入定(死)の場面で締めくくられます。空海は自らの死期を予知し、弟子たちにそれを告げ、一切の穀物を断ち、静かに死を迎えます。そして、その報は遠く長安の青竜寺にも伝えられました。「報に接した青竜寺では一山粛然とし、ことごとく素服を着けてこれを弔したといわれる」。司馬さんは、帰国後の空海の物語ではほとんど触れられなかった青竜寺を、あえて最後に登場させます。それは、空海が最後まで持ち続けていたであろう大陸への想い、そして彼を認め、送り出した恵果和尚や青竜寺への敬意を、司馬さんなりに表現したかったからではないでしょうか。空海の魂が、再び長安の土と繋がったかのような、静かで感動的な結びです。

「空海の風景」は、単なる歴史上の人物の物語を超えて、人間の持つ可能性の極限、「天才」という存在の光と影、そして文化や思想が国境を越えて交流することのダイナミズムを描き出した、壮大な叙事詩と言えるでしょう。読むたびに新たな発見があり、空海という人物の、そして司馬遼太郎という作家の深遠さに触れることができる、まさに不朽の名作だと感じています。

まとめ

司馬遼太郎さんの「空海の風景」は、弘法大師空海という、日本史上まれに見る「天才」の生涯を、彼が生きた時代の「風景」として描き出した、非常に読み応えのある作品です。単なる伝記ではなく、空海の人間的な魅力や苦悩、そして彼を取り巻く人々とのドラマが、生き生きとした筆致で描かれています。

この記事では、物語の重要な部分に触れながら、そのあらすじと、私なりの深い感銘をお伝えしてきました。空海の超人的な業績だけでなく、最澄との複雑な関係や、唐で得たものと日本での孤独など、様々な側面から光を当てることで、空海という人物の巨大さと、司馬さんの洞察の深さを感じていただけたなら幸いです。未読の方には、ぜひ一度手に取っていただきたい一冊です。