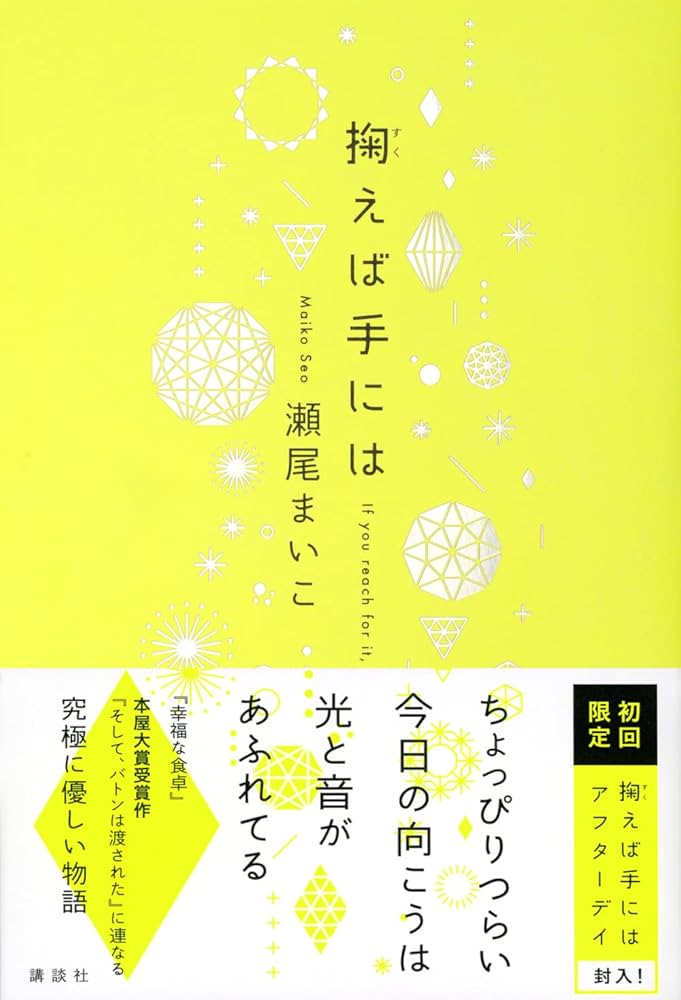

「掬えば手には」のあらすじ(ネタバレあり)です。「掬えば手には」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。

本作の主人公は、梨木匠という大学生です。彼は、カメラマンの父、ヴァイオリニストの母、画家の姉という才能豊かな家族の中で、自分だけが「平凡」であることに強いコンプレックスを抱いています。

その劣等感を埋めるかのように、匠は自分に「人の心が読める」という特別な力があると信じています。中学時代の成功体験から、その力を自分の唯一のアイデンティティとして大切にしてきました。

しかし、アルバイト先のオムライス店に入ってきた新人、常盤冬香の心だけは全く読むことができません。感情の起伏を見せない彼女の存在は、匠の自信と存在意義を根底から揺るがすことになります。

物語は、匠が彼女の閉ざされた心の奥にある悲しい秘密と向き合い、自らの「力」の本当の意味を見つけ出していく、静かで、けれど深く心を揺さぶる軌跡を描いていきます。

「掬えば手には」のあらすじ(ネタバレあり)

大学生の梨木匠は、芸術家一家に生まれ、何事も平均的にしかこなせない自分を「平凡」だと悩み続けていました。

そんな彼が自分に特別な力があると確信したのは中学3年生の時。不登校だったクラスメイトの三雲さんが久しぶりに登校した際、彼女の戸惑いを察して助けたことで「エスパーだ」と称賛されたのがきっかけでした。

匠は時給の高さに惹かれ、口の悪い店長・大竹がいるオムライス店「NONNA」でアルバイトをしています。持ち前の「能力」で店長の心を読み、唯一長続きしている店員でした。

ある日、看護学生の常盤冬香が新人として入ってきます。何を話しても「そうですか」としか返さず、匠の能力が全く通用しない彼女に、匠は戸惑いを覚えます。

不思議なことに、常盤の心の声は聞こえないのに、彼女の近くにいると「秋音」と名乗る幼い子供の声が聞こえてくるようになります。その声が聞こえるのは匠だけでした。

匠が粘り強く関わっていく中で、常盤が重い過去を背負っていることが少しずつ見えてきます。彼女は心を固く閉ざし、誰にもその内側を見せようとはしませんでした。

そしてついに、衝撃の事実が明らかになります。「秋音」とは、常盤が過去に亡くした幼い娘の名前だったのです。彼女は深い悲しみと罪悪感から、感情に蓋をして生きていました。

物語のクライマックスで、匠は媒介者となり、秋音からの「お母さんには幸せになってほしい」という純粋なメッセージを常盤に伝えます。

その言葉は、常盤を縛り付けていた罪悪感の鎖を断ち切り、彼女に涙と再生のきっかけを与えました。常盤は前を向くことを決意し、店を去っていきます。

物語の最後、大学の友人である河野さんが、実は中学時代に匠が助けた三雲さん本人だったと判明します。そして彼女は、匠の本当の価値は超能力ではなく、人の痛みに気づき、実際に行動できる優しさそのものだと告げるのでした。

「掬えば手には」の感想・レビュー

瀬尾まいこさんの作品は、いつも私たちの足元にある、見過ごしがちな優しさの価値を教えてくれます。『掬えば手には』もまた、その真骨頂と言える物語でした。一見すると「人の心が読める」という少し不思議な設定から始まりますが、読み終えた時、その「力」が私たち誰もが持ちうる、ある感情の別名だったことに気づかされます。

主人公の梨木匠くんは、自分を「平凡」だと信じ込んでいます。その彼が拠り所にしている「人の心が読める」という能力は、彼の劣等感が生み出した、切実な自己防衛の鎧だったのかもしれません。特別な何者かになりたいという願いが、彼が元々持っていた鋭い観察眼や共感力を「超能力」として彼自身に認識させたのでしょう。

物語が大きく動き出すのは、彼の能力が全く通用しない常盤さんの登場によります。彼女の心は、まるで厚いガラスの向こう側にあるかのよう。ここで匠は、ただ受動的に「読む」だけでは人の心に届かないという現実に直面します。この壁こそが、彼を本当の意味での成長へと導くための、最初の扉だったのです。

この物語が巧みだと感じるのは、匠が常盤さんに恋愛感情を抱かない点です。もしこれが恋愛物語であれば、彼の行動は「好きな人を振り向かせたい」という動機に回収されてしまったかもしれません。しかし、そうではない。彼の行動原理は、ただひたすらに「目の前で苦しんでいる人を放っておけない」という、純粋で混じりけのない優しさから来ています。

この非恋愛的な枠組みが、物語のテーマを普遍的なものへと昇華させています。これは特定の誰かのための恋物語ではなく、人間が他者へ向けることのできる、最も誠実な思いやりについての物語なのです。だからこそ、読者は匠の行動に深く心を打たれるのだと思います。

物語に奥行きを与えているのが、個性的な脇役たちの存在です。特に、アルバイト先の店長である大竹さん。口が悪くひねくれ者ですが、匠は彼の態度の裏にある不器用さや寂しさを見抜いています。彼の存在は、人の価値は表面的な言動だけでは測れないという、物語のもう一つのメッセージを体現しています。

そして、物語の最後に全ての伏線を回収する重要人物が、大学の友人・河野さんです。彼女がかつての三雲さんであったことが明かされる場面は、鳥肌が立つほど見事でした。彼女の口から語られる真実は、匠の自己認識を根底から覆します。

河野さんは匠に伝えます。彼の本当の価値は「エスパー」であることではなかった、と。彼の本当の力は、人の痛みに気づき、たとえ見当違いだったとしても、助けようと一歩を踏み出すその「行動力」にあったのだ、と。この言葉によって、匠はようやく「平凡」な自分を肯定し、特別な力への執着から解放されるのです。

この物語は、真の共感とは何かを問いかけます。それは、相手の心を完璧に読み解くことではありません。分かろうと努め、寄り添い、そして何よりも「行動する」こと。たとえそれがお節介だと思われようとも、その勇気ある一歩こそが、時に奇跡を起こすのだと教えてくれます。

初回限定版に収録されている短編「アフターデイ」は、この物語の読後感をさらに素晴らしいものにしてくれます。本編では匠の視点で描かれていた世界が、ここではあの皮肉屋の店長・大竹さんの視点から語られます。

大竹さんの独白を通して、匠たちが去った後の店にも温かい変化が続いていることが分かります。ぶっきらぼうな態度の裏で、彼が匠や常盤さんのことをいかに気にかけていたか、そして彼らとの日々を愛おしく思っていたかが伝わってきて、胸が熱くなりました。

この短編は、匠がもたらした優しさの連鎖が本物であったことを、客観的な視点から証明してくれます。それは、物語の感動を確かなものとして、読者の心に深く刻み込む、最高の贈り物と言えるでしょう。

| 登場人物 | 初期状態 | 変化のきっかけ | 最終状態 |

| 梨木 匠 | 低い自己肯定感。「平凡」から逃れるため「特殊能力」に固執。 | 常盤への能力の不発。河野による真の価値の肯定。 | 自己受容。真の価値は超能力ではなく、共感と行動力にあると理解。 |

| 常盤 冬香 | 子供の死に対する罪悪感と悲しみで感情が麻痺。孤立し無口。 | 匠の粘り強い優しさと、秋音の声を通じた心の代弁。 | カタルシスと癒やし。過去を乗り越え、希望を持って前進する力を得る。 |

| 大竹(店長) | 辛辣で皮肉屋。暴言で人を遠ざける。 | 匠に心を開かされ、彼の純粋さに影響される(誕生日会など)。 | 頑なさが和らぐ。根底にある優しさが表出し、従業員と絆を築く。 |

| 河野さん | 元不登校生。孤立し、クラスに馴染めずにいた。 | 中学時代の匠の共感的な行動が、一歩踏み出す勇気を与えた。 | 自信に満ちた大学生。匠にとって真実を告げる重要な存在となる。 |

物語のタイトル『掬えば手には』は、非常に示唆に富んでいます。作中で匠は、常盤さんを悲しみの淵から「掬い」上げようとします。それは、まるで水底に沈んだ大切なものを、そっと両手で包み込むようにすくい上げる行為に似ています。

しかし、本当に「掬われた」のは誰だったのでしょうか。常盤さんはもちろんですが、匠自身もまた、この経験を通して、平凡であるという悩みから掬い上げられたのではないでしょうか。彼が手にしたのは、超能力ではなく、自分自身の本当の価値と、人と繋がることの温かさでした。静かな感動が、読み終えた後も長く心に残る一冊です。

まとめ

-

大学生の梨木匠は、平凡な自分に悩み、「人の心が読める」という特殊能力を信じている。

-

その能力は、中学時代に不登校だった三雲さんを助けた成功体験から生まれたものだった。

-

バイト先のオムライス店に、心を全く読めない新人・常盤冬香が現れ、匠の自信は揺らぐ。

-

匠は常盤の近くにいると、彼女の中から聞こえる「秋音」という子供の声を耳にするようになる。

-

秋音は、常盤が過去に亡くした幼い娘の魂であることが判明する。

-

常盤は娘を失った罪悪感から、心を固く閉ざして生きていた。

-

匠は、秋音の「お母さんには幸せになってほしい」というメッセージを常盤に伝える。

-

その言葉によって常盤は罪悪感から解放され、前を向いて生きる決意をし、店を去る。

-

大学の友人・河野さんが、実は中学時代の三雲さん本人であったことが明かされる。

-

河野さんから、匠の本当の価値は超能力ではなく、人の痛みに気づき行動する優しさだと教えられ、匠は自分を受け入れる。