「成瀬は天下を取りにいく」のあらすじ(ネタバレあり)です。「成瀬は天下を取りにいく」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。

中学二年の夏、成瀬あかりは閉店間際の西武大津店に毎日通い、ローカル生中継に“映る”と宣言します。周囲の視線を気にせず、宣言通りに動き続ける姿がまず描かれます。

次いで、幼なじみの島崎みゆきと漫才コンビ「ゼゼカラ」を組み、M-1の舞台に挑戦。学校の文化祭にも名前をねじ込み、舞台へ向かう流れが続きます。

物語は大津で生きる大人たちや同級生の視点へと広がり、コロナ禍の街の空気と、人と人の縁がゆるやかに結び直される過程が重ねられます。

高校編では、成瀬が思い切って頭を丸める“私的実験”、全国高校かるた大会での邂逅、びわ湖の観光船ミシガンでのデートなど、等身大の出来事が印象を残します。

ラストは「ときめき夏祭り」をめぐる一幕。進路と別れの現実が迫る中で、成瀬と島崎の関係、そして町に根を張る人々の思いが一つの場へ集約していきます。

「成瀬は天下を取りにいく」のあらすじ(ネタバレあり)

舞台は滋賀県大津市。きらめき中学二年の成瀬あかりは、「この夏を西武に捧げる」と言って閉店を控えた西武大津店へ通い続け、ローカル番組の生中継に映り込みを狙います。店は淡々と終わりに向かい、映る・映らないの駆け引きが続くうち、閉店当日、成瀬は家族の事情で足を運べなくなり、代わりに島崎がユニホームを着て店へ向かいます。

その後、成瀬は「お笑いの頂点」を目指すと言い出し、島崎を巻き込んでコンビ「ゼゼカラ」を結成。M-1の予選だけでなく、文化祭の自由発表にもエントリーして舞台に立つことになります。

三章目では視点が大人の稲枝敬太へ。彼はコロナ禍で閉店を知り、旧友たちと西武大津店へ。学童期に消息を絶った「タクロー」を探すためのサイトを作り、閉店日の屋上に現れるという書き込みを頼りに再会を試みます。

続く章では、高校生の大貫かえでの視点。彼女は膳所高校で成瀬と同じクラスになり、成瀬が突然坊主頭で現れたことに衝撃を受けます。成瀬は自分の髪を使った長期の実験をしているらしい、と噂が広がります。

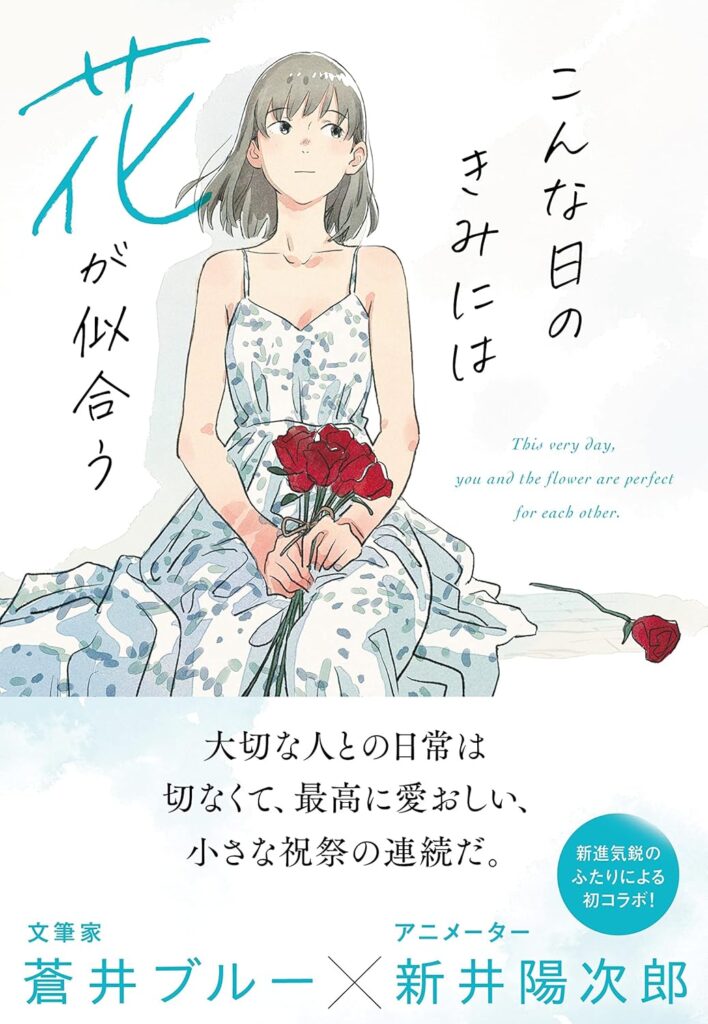

別章では、全国高校かるた大会に広島から来た西浦航一郎が、他校の二年生である成瀬に一目惚れ。友人の助けで連絡を取り、びわ湖の観光船ミシガンで短いデートが実現します。

やがて「ゼゼカラ」は地元の「ときめき夏祭り」で総合司会を務めるようになり、毎年の顔として定着。高校三年の夏、島崎が父の転勤で東京へ移ると知らされ、成瀬は動揺して受験勉強に集中できなくなります。

この間も成瀬は、地域の章典を暗唱して実践するなど、自分のルールで日々を押し進めます。周囲が「変わった子」と指さすほど、彼女の行動は揺れません。

稲枝の章では、閉じたままだった過去の線がゆっくりとつながり始めます。屋上に向かった彼らは、懐かしい時間と現在が交差する瞬間に立ち会い、街の記憶が更新されます。

ミシガンの章では、恋心の高揚と居心地の悪さが同時に描かれます。成瀬は誰かの好意に応えるために自分を曲げることはなく、相手もまた、自分の立ち位置を学んでいきます。

最終章では、祭りのリハーサル、進学、別れが一点に集まり、成瀬と島崎、町の人々の心が交わります。大それた事件は起きませんが、選択と覚悟の瞬間が確かに刻まれ、物語は静かな余韻を残して閉じます。

「成瀬は天下を取りにいく」の感想・レビュー

第一に感じたのは、宣言して動く人間の爽快さです。成瀬は「やる」と言ったことをやめません。テレビに映りたいという目的が叶うかどうかより、毎日足を運ぶという行為そのものが彼女の核になっています。周囲の目を正面から受け、やめる理由を探さない態度は、それだけで読者の背筋を伸ばします。

本作は連作短編集のかたちで、語り手が変わるたびに成瀬像が更新されます。幼なじみ、クラスメイト、遠方の高校生、大人の男性――外側からの視線が積み重なるため、主人公を正面から説明する必要がありません。視点の変奏がもたらす陰影により、章が進むごとに彼女は奥行きを増していきます。

特に島崎みゆきの章は、親密さと距離感のバランスが絶妙です。島崎は成瀬の“代弁者”ではなく、彼女の無茶と才気を受け止める観測者です。二人で結成した「ゼゼカラ」の挑戦は、勝敗よりも、舞台に立つまでの準備とたたずまいの方がずっと面白い。日常の延長で舞台へ上がる、その自然さが好ましいと感じました。

稲枝敬太の章が挟まる構成も働いています。彼は同級生タクローの行方を追い、閉店間際のデパート屋上という“終わりの場”で再会を試みます。少年時代の未完の関係をいまの技術で手繰り寄せる姿は、成瀬の“現在を貫く意志”と対照をなし、物語全体に世代の厚みを与えています。

大貫かえでの章では、承認を求める気持ちが丁寧に描かれます。クラスカーストの底で傷ついた経験を持つ彼女の視点から見ると、成瀬の坊主頭は挑発でも奇抜でもなく、ただ「やってみる」ための選択です。自分の髪で長い期間の実験を続ける発想は、見栄や恐れから自由になる練習のように感じられます。

西浦航一郎の章は、好意の衝動と学びを描く短い青春譚です。琵琶湖のミシガンで過ごす時間は甘いだけではありません。成瀬は“相手に合わせるために自分を曲げない”ことを貫き、相手もまた、受け止め方を手に入れていきます。恋は成立すれば勝ち、という単純さから作品は距離を取ります。

「ときめき夏祭り」の章は、地域と若者の関係がもっともよく表れています。自治会の場に高校生コンビが出入りし、準備の段取りや呼吸を覚えていく。ここでは、彼女たちが“町の仕事”を真面目に受け持つこと自体が尊いと感じられます。別れの気配が差し込むのもこの章で、卒業という現実の角張りが胸に残ります。

全編を通じて印象的なのは、名所案内に堕さない土地の描き方です。近江神宮や大津京、膳所といった地名は淡々と置かれ、観光写真の説明に寄りかかりません。通学路や商店街、坂道の名――それらが生活の重さを帯び、読者の足裏へ移ってきます。この“足触り”が本作の強みです。

文章の息づかいは、宣言と観察のリズムでできています。大仰な言い回しより、短い決め台詞のような一文が効く。成瀬の言葉は行動を予告し、周囲の語りはその余韻を採取する。読書の手が止まりにくいのは、この往復運動が小気味よく回るからだと感じました。

また、本作はコロナ禍を“背景の条件”として扱います。悲劇の記録に寄せるのではなく、街が閉じたり、行事が延期になったりする感覚を、静かに埋め込みます。派手な出来事がなくとも、時代の湿度は確かに伝わります。

「映る」「登る」「探す」「踊る」――動詞で設計された章が並ぶため、読む側の体も前へ出ます。成瀬はいつも目的を掲げますが、目的達成の可否より、そこへ向かう導線を自分で作ることに価値を置いている。これが彼女の“天下を取りにいく”の意味でしょう。比べる対象は他者の地位ではなく、自分の昨日です。

一方で、弱さも隠れません。島崎の転居を知った成瀬は動揺し、勉強が手につかなくなります。理にかなうだけの機械ではない、人間のたどたどしさがここに出ます。この揺れがあるからこそ、「それでも進む」という意志に温度が宿ります。

大人側の線――稲枝たちの同窓会未遂と屋上の場面――は、過去の手触りを現在に持ち帰る装置として機能します。子どもたちの現在進行形の熱と、大人の回想の温度が交差するとき、町の時間は層を成し、読み心地は豊かになります。

では、どこが好き嫌いの分かれ目か。勝負の結果や事件のクライマックスを求める読み方には、物足りなさがあるかもしれません。しかし本作の快楽は、宣言→準備→実行→余韻というプロセスそのものにあります。達成率より継続率、派手さより反復。この価値観に共鳴できるかどうかが分岐でしょう。

最後に、なぜ多くの読者に届いたのか。私は「等身大の希望」を提供するからだと考えます。特別な才能で世界をねじ伏せるのではなく、ふつうの生活圏で、言ったことをやり切る。町内会の仕事も、恋の告白も、勉強も――全部が同じ地平に並ぶ。その実感が、読後に小さな勇気を残します。関連イベントや展開が続くのも納得です。

まとめ

-

大津市を舞台に、中学二年の成瀬が西武大津店へ通い続け、生中継に“映る”挑戦を始める。

-

友人の島崎と「ゼゼカラ」を結成し、M-1や文化祭の舞台へ向かう。

-

大人の稲枝が旧友探しのサイトを作り、閉店日の屋上での再会に賭ける。

-

高校に進んだ大貫の視点で、成瀬の坊主頭と“髪の実験”が話題になる。

-

かるた大会で広島の西浦が成瀬に惹かれ、ミシガンで短いデート。

-

「ゼゼカラ」は地元夏祭りの司会を任され、町の顔になっていく。

-

島崎の転居が決まり、成瀬は動揺しつつ受験と向き合う。

-

稲枝の章で過去の線がつながり、街の記憶が更新される。

-

成瀬は“言ったことをやる”姿勢を貫き、周囲の視点が彼女の像を深める。

-

大団円ではないが、進路と別れの現実を受け止める静かな結びを迎える。