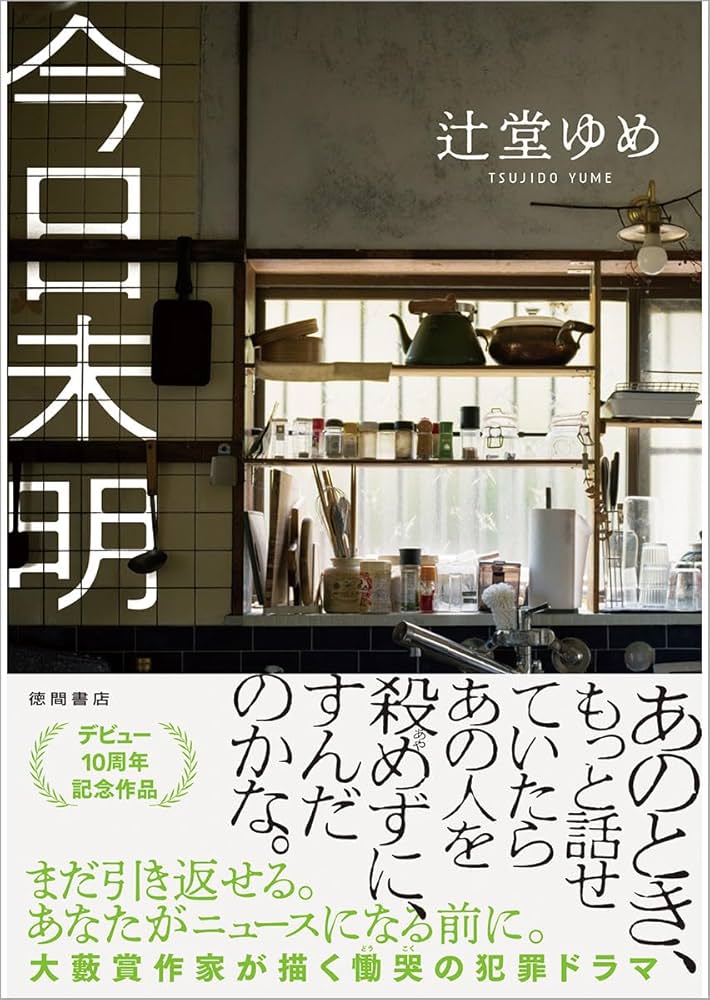

「今日未明」のあらすじ(ネタバレあり)です。「今日未明」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。

物語は、深夜の高速道路で発生した一件の凄惨なバス事故から幕を開けます。多くの死傷者を出し、世間の注目を集めるこの事故で、メディアは早々に原因を断定します。それは、運転手である加賀谷の「居眠り運転」である、と。

しかし、このあまりに単純な結論は、物語のほんの入り口に過ぎません。この事故によって人生をめちゃくちゃにされた人々は、亡くなった乗客だけではありませんでした。被害者遺族の癒えない悲しみ、そして「加害者」の烙印を押された運転手の家族が抱える絶望。物語は、それぞれの立場からこの事故を多角的に見つめていきます。

本作の核心にあるのは、メディアによって報じられる「真実」と、その裏に埋もれてしまった「報道されない事実」との間の、深く暗い溝です。なぜ加賀谷一人が悪者にされなければならなかったのか。衝突の瞬間に、運転席で、そして客席で、本当は何が起きていたのでしょうか。

この記事では、物語の結末に至るまでの重要な展開を追いながら、この作品が現代社会に突きつける鋭い問いについて、深く掘り下げていきたいと思います。衝撃の結末と、その先に広がるやるせない現実を、共に見ていきましょう。

「今日未明」のあらすじ(ネタバレあり)

「今日未明」――その一報は、多くの人々の日常を打ち砕きました。深夜の高速道路で起きた長距離バスの横転事故。複数の乗客が命を落とし、多数の負傷者を出した大惨事です。現場には報道陣が殺到し、凄惨な光景が日本中に伝えられます。

事故発生から間もなく、メディアは一斉に「真相」を報じ始めます。バス会社の発表を鵜呑みにし、運転手の加賀谷俊幸が過労による居眠り運転をしたことが原因だと断定したのです。SNSには彼を非難する声が溢れ、加賀谷は社会的な死刑宣告を受けたも同然でした。

物語は、二つの対照的な視点から進みます。一つは、事故で最愛の娘を失った三潴(みずま)家。彼らの悲しみと怒りは、メディアによって「被害者遺族の声」として増幅され、加賀谷への憎悪を燃え上がらせます。もう一つは、加賀谷の息子である直人。父がそんな無責任な人間であるはずがないと信じる彼は、汚名をそそぐため、たった一人で真実を探し始めます。

そこに、週刊誌記者の宮藤が関わってきます。当初は世間の流れに乗り、よくある事故記事として処理しようとしていた宮藤。しかし、取材を進めるうちに、バス会社の対応や生存者の証言に、些細ながらも無視できない違和感を覚え始めます。彼のジャーナリストとしての勘が、公式発表の裏に何かがあると告げていました。

直人と宮藤は、それぞれ別の糸口から真相に迫る中で、やがて協力関係を結びます。彼らの調査によって、事故を起こしたバスの整備記録に不審な点があることや、バス会社のずさんな勤務体制が明らかになっていきます。加賀谷の単独犯行説は、少しずつ、しかし確実に揺らぎ始めるのです。

ですが、一度固まった世論の壁は厚く、巨大でした。三潴家はメディアにとって格好の「悲劇の象徴」となり、彼らの怒りに同調することが社会的な正義であるかのような空気が醸成されます。加賀谷の無実を訴えようとする直人の声は、「加害者家族の身勝手な言い分」としてかき消されてしまいます。

物語が大きく動くのは、決定的な証拠が見つかった時です。それは、事故の直前に乗客の一人がスマートフォンで撮影していた動画でした。そこには、運転席に詰め寄り、加賀谷に激しく詰め寄る別の乗客の姿が記録されていたのです。この乗客との揉み合いが、運転への集中を著しく妨げたのでした。

ついに、「報道されない真実」が白日の下に晒されます。事故の直接的な原因は、乗客とのトラブルでした。さらに、バス会社がコスト削減のために整備を怠り、ブレーキに欠陥があったことも判明します。加賀谷の居眠り運転という単純な物語は、会社ぐるみでの隠蔽工作と、予期せぬ乗客トラブルが引き起こした、複合的な悲劇だったのです。

この新事実を受け、メディアは手のひらを返したように報道内容を修正し、バス会社とトラブルを起こした乗客に非難の矛先を向けます。バス会社の経営陣は責任を追及され、社会的な制裁を受けることになりました。

しかし、物語は単純な勧善懲悪では終わりません。父の名誉は回復されたものの、直人の心には深い傷が残りました。三潴家は、自分たちの怒りが間違った相手に向けられていたという事実に苦しみます。そして宮藤は、一度は加害者報道に加担したメディアの一員として、自らの仕事のあり方を問い直すのでした。真実が明らかになっても、誰も本当の意味では救われない。そんな重い余韻を残して、物語は幕を閉じます。

「今日未明」の感想・レビュー

辻堂ゆめさんの「今日未明」を単なるミステリー小説として片付けてしまうのは、あまりにもったいないことです。もちろん、一つの事故の真相を追うという構成は見事な謎解きものですが、この作品の真価は、現代社会が抱える病巣を鋭くえぐり出す、社会派作品としての側面にこそあると感じます。これは、私たちの「真実」との向き合い方を問う、痛烈な物語なのです。

この作品の構造的な巧みさは、複数の視点を切り替えながら物語を進めていく点にあります。「加害者の息子」である直人、「被害者遺族」である三潴家、そして「情報を伝える側」である記者・宮藤。読者はこれらの立場を絶えず行き来することで、一つの出来事がどれほど多面的で、人の立場によって「真実」の形がいかに変わるかを体験させられます。

この構造がもたらす効果は絶大です。なぜなら、読者自身が物語の「参加者」になるからです。物語の序盤、私たちはメディアが報じる情報を浴び、三潴家の悲しみに同情し、無意識のうちに運転手・加賀谷への非難の気持ちを抱いてしまうかもしれません。しかし、直人の視点に切り替わると、その単純な善悪二元論に疑問符が突き付けられます。宮藤の取材が進むにつれて、自分たちが信じていた「事実」が、いかに危うい土台の上に成り立っていたかを思い知らされるのです。これは、私たちが日々ニュースに接する際の思考プロセスそのものであり、作者は読者を物語の傍観者ではなく、情報に揺さぶられ、判断を迫られる当事者として引きずり込むことに成功しています。

本作が描くメディアの姿は、実に生々しく、そして恐ろしいものです。ここで批判されているのは、単なる誤報や虚偽報道ではありません。視聴率やアクセス数を稼ぐために、複雑な事象を単純化し、分かりやすい「悪役」と「悲劇の主人公」を作り上げてしまう、メディアの構造的な問題そのものです。宮藤は当初、そのシステムに無自覚な歯車の一人でした。しかし、真相に近づくにつれて、自らの仕事が人の人生を破壊しかねない凶器であることに気づき、苦悩します。彼の葛藤は、情報を発信する側の倫理とは何かを、私たちに強く問いかけます。

そして、そのメディアの暴走を加速させるのが、SNSという「世論」の増幅装置です。作中では、匿名の人々による加賀谷への容赦ない誹謗中傷が描かれます。顔の見えない正義感が暴走し、事実確認もないままに一人の人間を社会的に抹殺していく過程は、現代社会の縮図であり、読んでいて背筋が凍る思いがしました。デジタルタトゥーの恐ろしさ、そして一度形成された「空気」を覆すことの困難さが、これでもかと描かれています。

この物語における「報道されない真実」というテーマは、単に隠されたプロットの核心を指す言葉ではありません。それは、センセーショナルな見出しの裏側にある、複雑で、地味で、しかし人間にとって最も重要な現実そのものを象徴しています。メディアは「何が起きたか(事故)」と「誰のせいか(運転手)」を報じますが、この小説が本当に描きたかったのは、もっと根深い「なぜ(複合的な原因)」と「どのように(システムの欠陥)」です。企業の利益優先主義、ドライバーの過酷な労働環境、そして安易な犯人探しに飛びつく社会の体質。これらすべてが絡み合って起きた悲劇こそが「真実」であり、それは決して短いニュース枠には収まらないのです。

主人公である加賀谷直人の人物像も、この物語に深みを与えています。彼の原動力は、父への揺るぎない愛情と信頼です。世間全体が敵に回る中で、たった一人でも真実を信じ、巨大な同調圧力に立ち向かう彼の姿は、孤独でありながらも、人間の尊厳をかけた戦いとして胸を打ちます。彼の存在は、世の中の「常識」に流されず、自らの頭で考えることの重要性を教えてくれます。

一方で、被害者遺族である三潴家の描かれ方も秀逸です。彼らの悲しみと怒りは、どこまでも正当なものです。しかし、その純粋な感情がメディアによって利用され、誤った方向へと導かれてしまう悲劇。彼らは娘を失っただけでなく、憎むべき相手を間違えさせられるという、二重の被害者でもあったのです。この丁寧な描写によって、物語は単純な「加害者家族vs被害者家族」という対立構造を越え、情報に翻弄されるすべての人々の物語へと昇華されています。

記者・宮藤は、この物語の良心ともいえる存在です。彼は完璧なヒーローではありません。むしろ、システムの内部にいる、どこにでもいるジャーナリストです。だからこそ、彼の内面的な変化が、私たちに希望を感じさせます。組織の論理や効率主義に抗い、個人の良心に従って真実を追求する彼の姿は、たとえ巨大なシステムの中であっても、個人の意志には価値があることを示唆しています。

クライマックスで明かされる真相は、いわゆる「どんでん返し」の爽快感とは少し違います。むしろ、そのあまりに現実的な複雑さに、読者は言葉を失うでしょう。一人の絶対的な悪人がいて、そいつを断罪すればすべて解決、というような安易な結末を、この物語は許してくれません。責任は複数の人間や組織に分散しており、そのことがかえって問題の根深さを浮き彫りにします。この結末は、私たちにカタルシスではなく、成熟した思考を促すのです。

本作は、現代社会における「正義」と「物語」の関係性についても、鋭い問いを投げかけます。私たちの社会では、法的な正しさよりも、人々の心を掴む「分かりやすい物語」の方が、時に大きな力を持ってしまうのではないか。一度作られた物語は、事実によって覆されるのではなく、より強い別の物語によって上書きされるしかないのかもしれません。その危うさを、本作は冷徹に見つめています。

辻堂ゆめさんの筆致は、どこまでも冷静で抑制が効いています。いたずらに感情を煽ることはせず、淡々と事実を積み重ねていくことで、徐々に読者の確信を揺さぶっていきます。その緻密なプロット運びと、じわじわとサスペンスを高めていくペース配分は実に見事であり、まるで本物の調査報道を追体験しているかのような没入感を生み出しています。

しかし、この社会批評的な側面の根底には、非常に普遍的で、心揺さぶるエモーショナルな核が存在します。これは、家族の愛と絆の物語です。息子が父の名誉を守ろうとする想い。遺族が亡き娘を悼む想い。愛する人が、世間から誤解されたまま記憶されることへの耐え難い苦しみ。そうした人間的な感情が物語の土台にあるからこそ、社会的なテーマが机上の空論にならず、私たちの胸に深く突き刺さるのです。

読後、私たちの中に残るのは、一種の不安と、そして一つの決意です。明日、テレビやネットで目にするニュースを、私たちはこれまでと同じ目で見ることができるでしょうか。見出しの裏側にある「報道されない真実」に、思いを馳せることができるでしょうか。この物語の本当の結末は、本を閉じた後、私たち読者一人ひとりの心の中で始まるのかもしれません。

結論として、「今日未明」は、巧みに構築されたミステリーであると同時に、情報化社会に生きる私たち全員が読むべき、現代の寓話だと言えます。それは私たちを楽しませ、考えさせ、そして何より、私たちを試す物語です。エンターテインメントとしての完成度の高さと、社会に対する批評性の鋭さ。この二つを高いレベルで両立させた、間違いなく現代日本文学の傑作の一つです。

まとめ

-

深夜の高速道路でバスが横転し、多数の死傷者を出す大事故が発生します。

-

メディアは運転手・加賀谷俊幸の居眠り運転が原因だと断定的に報道し、世論も彼を一方的に非難します。

-

加賀谷の息子・直人は父の無実を信じ、汚名をそそぐために独自で真相の調査を開始します。

-

週刊誌記者・宮藤も取材を進める中で、公式発表と食い違う点に気づき、事件の裏側を探り始めます。

-

直人と宮藤の調査により、バス会社のずさんな管理体制や、事故の真相を隠蔽しようとする動きが浮かび上がります。

-

被害者遺族である三潴家はメディアの同情を集め、加賀谷への非難を強める社会の象徴的な存在となります。

-

決定的な証拠として、乗客が撮影した動画が発見され、事故直前に別の乗客が運転の妨害をしていたことが判明します。

-

事故の真相は、運転手の過失だけではなく、乗客トラブルと、会社が隠していた車両の致命的な欠陥という複合的な要因によるものだったことが明らかになります。

-

新事実の発覚により、バス会社やトラブルを起こした乗客が追及され、メディアは一斉に報道内容を訂正します。

-

事件後、直人は父の名誉を回復しますが、報道と世論に翻弄された関係者全員が、心に深い傷を抱え続けることになります。